|

〜 ルシファー(ルキフェル、ルシフェルとも)は、明けの明星を指すラテン語であり、光をもたらす者という意味をもつ悪魔・堕天使の名である。キリスト教、特に西方教会(カトリック教会やプロテスタント)において、堕天使の長であるサタンの別名であり、魔王サタンの堕落前の天使としての呼称である 〜

ウィキペディアより引用

*

息を切らしながらドアを開けると、他の役員達は既に席に着いていた。

「珍しいね、服部さんが一番遅いなんて。何かあったの?」

部屋に入って遠慮がちにドアを閉める服部雅美に向かって、会長席の小林伸也が気遣わしげに声をかけた。

「ごめんなさい。終業のホームルームが長引いちゃったものだから」

呼吸を整えながら、雅美はぺこりと頭を下げる。

ここは、学校法人『遊鳥清廉学園』が運営する遊鳥小学校の児童会室。部屋にいるのは、児童会の会長で六年生の小林伸也、副会長で六年生の藤森淑子、会計で五年生の矢野省吾、そして、少し遅れてやって来た書記で五年生の服部雅美といった面々だ。

遊鳥清廉学園は、優秀な外科医から訳あって初等教育の世界へ身を転じた宮地紗江子が、最初に設立したひばり幼稚園を基盤に立ち上げた学校法人で、ひばり幼稚園を改組してこども園の認定を受けた遊鳥こども園、遊鳥小学校、遊鳥中学校、 遊鳥高等学校を一括運営しており、今や、幼高一貫教育を行う教育機関として少なからず名の知れた存在になっている。

紗江子は自らが初等教育に携わることになった当初から幼高一貫教育を実現する腹づもりだったらしく、その手始めとしてひばり幼稚園を開設する時点で既に、亡き父親から受け継いだ資産を惜しげなく注ぎ込んで広大な土地を入手していた。一般的な幼稚園と比べて余裕のある設計になっているひばり幼稚園も、そのような土地の一角を占めるに過ぎない。そんなにも広大な土地を維持するに必要な固定資産税や他の経費を支払い続けながら機会を窺っていた紗江子が、医師時代からの盟友であり医療法人『慈恵会』を率いる笹野家の当主たる笹野美雪の協力のもと、文部科学省と厚生労働省に対する影響力を行使する手筈を整えたのが、今から七年前のことだった。そしてその翌年には、普通ではあり得ないほど短い期間で学校法人設立の審査を通過させ、学校設立の認可を得て、更にその翌年には小学校、中学校、高等学校の同時開校を果たしたのだった。

新設校というと生徒集めに苦労することが多いものだが、この点でも紗江子は抜かりがなかった。ひばり幼稚園の運営において紗江子は、園児だけでなく保護者に対しても充分すぎるケアを行うよう心がけ、絶対的な信頼を得ていた。それに加えて、高級住宅地の中に設立することでブランディングにも成功していたため、紗江子が本格的な学校運営に乗り出すということを聞きつけたかつての園児の保護者はこぞって、地元の学校に通わせていた子供を遊鳥清廉学園に編入させる手続きを取った。そのおかげで、遊鳥清廉学園が運営する小学校も中学校も高校も、一年生から最上級生まで、どのクラスも開設当初から定員人数を満たしていた。

ここ、遊鳥小学校の児童会室に集う児童会の役員もその例外ではなく、四人とも、ひばり幼稚園を卒園した児童だった。中でも、伸也と雅美は、ひばり幼稚園・特別年少クラスの御崎葉月の面倒を一緒にみた間柄ということもあり、学年こそ異なるものの、互いに気心の知れた仲だ。

「いいのよ、そんな、ごめんなさいだなんて。いつも服部さんが一番早く来て資料の用意とか机の掃除とかしてくれていること、みんな知っているんだから」

淑子が優しい声をかけた。

「そうだよ、ホームルームが終わるのが遅くなっちゃったんだから、仕方ないさ。服部さんが気にすることじゃないよ」

淑子の言葉に相槌を打つ省吾。だが、神経質な様子で眼鏡のフレームを押し上げ、僅かに首を傾げて続けた。

「ただ、新学期が始まってすぐでもないのに終業のホームルームが長引くなんて、あまりないことだよね。クラスで何か問題でもあったのかい?」

「ううん、違うの、問題があったんじゃないのよ。今日、うちのクラスに転校生が入って来たの。それで、紹介とかは朝のホームルームで済ませたんだけど、転校してきた子が病気がちなんだそうで、そのことについて先生が説明するのに朝のホームルームだけじゃ時間が足りなくて、終業のホームルームで詳しく説明してもらっていたの。だから時間がかかっちゃって」

雅美は軽くかぶりを振って応じた。

「ふぅん、そういうことだったんだ。でも、今ごろ転校だなんて珍しいね」

省吾は小さく頷いたが、依然として、どこか釈然としない表情を浮かべている。

「そうね、もうあと十日で夏休みって頃に転校だなんて。普通だったら休み明けから新しい学校ってことになりそうなのに。こんな中途半端な時期に転校だなんて、何か特別な事情があるのかな」

省吾の顔と雅美の顔を見比べながら淑子が言った。

「あのね、そのことも先生が説明してくれたんだけど、転校してきた子が病気がちだってことに関係しているの。その子、理事長先生のお知り合いの笹野先生の病院で病気を治してもらうことになったらしいんだけど、笹野先生のとこの病院って、幾つもあるんだってね。それで、その中でも、研究所付属とかいう特別な病院にかかることになって、だから、その病院に近いこっちに住まなきゃいけなくなったみたいなのよ」

終業のホームルームでの担任の説明を思い出しながら雅美が応じた。

「ああ、そういうことか。病気の治療だったら、ゆっくりしてられないもんね。どんな病気かわからないけど、少しでも早く治療を始めた方がいいに決まっている。だったら、夏休みが終わるのを待とうとか言ってられないよね」

ようやく納得して省吾が頷く。

そこへ、それまで雅美達の会話を静かに聞いていた伸也が

「それで、転校生は男子、女子、どっち? それと、なんていう名前なのかな? 病院の都合があるにしても、公立の学校じゃなくてわざわざ遊鳥小学校に転校だなんて、ひばり幼稚園に通っていた子かもしれないよね。ひょっとしたら一緒に遊んだことがある子かもしれないから、服部さん、転校生のことについて知っていることを詳しく話してよ」

と、興味津々といった表情で割って入った。

それに対して雅美は

「だったら、もう少し待ってもらった方がいいかな。私が教室を出る時、校内を案内するためにクラス委員の野田さんも転校生と一緒に教室を出たんだけど、後で児童会室にも寄るからその時はよろしくねって言っていたから、ここに来た時、本人にいろいろ訊いてみるのがいいんじゃないかな、私が説明するよりも」

と応じ、少し考えてから

「でも、名前と男子か女子かは先に言っておいた方がいいよね。えーと、名前は坂本メグミ、漢字で『恵』と書いて『メグミ』と読むんだって。名前からもわかる通り、女の子。それも、とっても可愛らしい女の子だよ。肩に届くか届かないかくらいの髪が綺麗で、眉のちょっと上で緩いカーブを描くみたいに前髪を切り揃えているのがとってもお似合いの、お人形さんみたいな女の子。メグミちゃんが教室に入って来た途端クラスの男子がみんな、うわーって声をあげちゃったくらい可愛らしい子なんだよ。……そんな可愛い子なのに、病気がちだなんて可哀想だよね。そういえば、二時間目と三時間目の間の休憩時間やお昼の休憩時間に保健室の梶田先生が教室に来てメグミちゃんと何か話して、それで、メグミちゃんを保健室へ連れて行ってたっけ。やっぱり、あれも病気と関係あるのかな。転校してきてすぐに慣れない学校の保健室へ行かなきゃいけないなんて、すごく不安だろうな。笹野先生のとこの病院で早く病気を治してもらえたらいいな、メグミちゃん」

と付け加えたのだが、最後の方は溜息交じりの気遣わしげな声になっていた。

*

一週間に二回ある定例の役員会で雅美たちは児童会室に集まっているのだが、もうあと十日で夏休みという浮ついた気分のこの時期、児童会としてもたいした議題があるわけではなく、一年生のために編纂する『はじめての夏休みのしおり』の内容を確認し終えた後は、ついつい雑談に興じてしまう。それも、話題がどうしても、雅美のクラスの転校生のことになってしまうのは仕方がない。

ドアをノックする音が聞こえたのは、伸也や雅美たちが幼稚園に通っていた時に坂本メグミという園児がいたかどうか判然とせず、四人ともが幼稚園時代の曖昧な記憶を思い起こそうとしている、その最中のことだった。

記憶を辿ることに誰もが夢中でノックの音に気づかず、しばらくしてから、今度はさきほどよりも強くドアを叩く音が響き渡った。

それでようやく淑子が我に返り、慌ててドアの方に顔を向けて、どうぞ、入ってくださいと声をかける。

その声に応じて遠慮がちに開いたドアの向こうにいたのは、雅美と同じクラスで一学期のクラス委員を務める野田明美だった。

そして、明美と同じ丸襟のブラウスにチェック柄の吊りスカートという遊鳥小学校の制服姿の少女が、明美の背後に身を隠すようにして佇んでいる。

「たった今、話をしていたところなのよ。ちょうどよかった。野田さん、遠慮しないで入ってちょうだい。ほら、坂本さんも」

クラスメイトの姿を目にした雅美はドアのすぐそばへ駆け寄ると、二人の手を引っ張って部屋の中に招き入れ、他の役員達の方に振り返って

「野田さんのことは、児童会とクラス委員会の合同会議で何度か会っているから知っているよね。で、その後ろにいるのが、新しいクラスメイトになった坂本メグミさん」

と紹介し、明美の後ろに立ちすくんでいる転校生を強引に前へ押しやって、屈託のない声で

「せっかくだから、児童会のみんなに顔を覚えてもらうといいよ。何か困ったことがあった時とか、役に立つ助言してもらえたり、いろいろ助けてもらえるから」

と耳元に囁きかけた。

けれどメグミは

「……で、でも……」

と、ホームルームでの自己紹介の時もそうだったように、よく耳を澄ませていないと聞き逃してしまいそうな弱々しい声で曖昧な返事をするだけだった。

それを

「服部さんの言う通りよ。児童会の役員は、誰かが困っていたら本当に親身になって助けてくれるし、何か問題があったら先生にだって遠慮しないで相談をもちかけたりしてくれる人ばかりなの。だから、少しでも早く新しい学校に馴染むためにも、お近づきになっておきましょうよ」

と、伏し目がちのメグミの顔を覗き込むようにして明美が優しく促す。

それでも、メグミはおどおどした様子で、何か言おうとしては顔を伏せ、ちらちらと雅美の方を見ては慌てて視線をそらすといったことを繰り返すばかりだった。

そんな時、ドアをノックする音が再び聞こえた。

しかし、明美とメグミが部屋に入ってきた時とは違って、今度は、返事も待たずにドアが開け放たれる。

「お邪魔するわよ。今日は定例役員会の日の筈だから、みんないるわよね」

開いたドアからまるで遠慮するふうもなく姿を現したのは、遊鳥中学校のブラウスとスカートに身を包んだ富田愛子だった。

そして愛子に続いて

「ごめんね、急に来ちゃって」

と言いながら、上山美鈴が部屋に入ってくる。

美鈴は伸也の前に児童会の会長を務めており、愛子はその時の副会長だったから、児童会室を訪れるのに遠慮など無用というところかもしれないが、それにしても、同じ敷地内に建っているとはいえ、中学校の校舎からそれなりに距離のある小学校の校舎までわざわざやって来るからには、何か急ぎの用件があってのことだろうか。

「急にどうしたの? 連絡もなしに愛子お姉ちゃんと美鈴お姉ちゃんがお揃いで来るなんて、何かあったの?」

思いがけない来訪に驚いた雅美は、他の役員達がいることも忘れてしまったかのように、幼稚園以来の呼び方で二人に声をかけた。

「うん、みんなに紹介したい人がいてね。うちのクラスに編入してきた転校生なんだけど、どうしても小学校の児童会に挨拶したいから連れて行ってほしいってお願いされちゃって、それで、案内してきたのよ」

美鈴は明るい声で簡単に事情を説明した後、

「いいわよ、井上さん、入ってきて」

と、開け放したままにしてあるドアの方に振り返って手招きをした。

美鈴が『井上さん』と呼びかけた瞬間、メグミがそれまで伏せていた顔を上げ、僅かながら頬を紅潮させて、美鈴と同じようにドアの方にいそいそと振り向く。

「ごめんなさい、突然お邪魔しちゃって。でも、できるだけ早いうちにみなさんにご挨拶しておきたかったから、クラス委員の上山さんと富田さんに無理を言って連れて来てもらいました。私は、今日から上山さんたちと同じクラスの仲間になる井上京子です。よろしくお願いします」

そんなふうに挨拶しながら大人びた仕草でお辞儀をして部屋に足を踏み入れたのは、美鈴や愛子と同じ遊鳥中学校のブラウスとスカートを着用し、これも二人と同様に一年生を示す淡いピンクのリボンタイを着けた女生徒だった。

その姿を目にするなり、それまでぽつねんと立ちすくんでいたメグミが

「京子ま……ううん、京子お姉ちゃん!」

と、いかにも嬉しそうに声を張り上げて両手を大きく広げ、すがりつかんばかりにして、抱きつこうとする。

だが、それを京子は

「あら、メグミの方が先に来ていたのね。それで、みなさんへのご挨拶はもう済ませたの? 上手にご挨拶できたのかしら?」

と落ち着いた声で言ってやんわりと制しつつ、メグミの顔を見おろした。

「……う、ううん、ご挨拶はまだ……」

京子に問われて、メグミはしょんぼりした表情で弱々しくかぶりを振る。

「あらあら、五年生にもなって、まだきちんとご挨拶できないの? 本当に困った子なんだから、メグミは」

メグミの返答に京子はわざとらしく溜息をついてみせると、メグミの肩に両手を載せて雅美たちの方に体を向けさせ、それに合せて自分も体の向きを変えて

「改めて自己紹介しておきます。私は井上京子、隣の県にある私立K女子中学校から転校してきました。共学の学校に通うのは初めてのことで、戸惑うことも多いと思います。小学校と中学校の区別なんてせずに、困ったことがあったら助けてください。そのことをお願いするために、校内を案内してもらうことになったクラス委員の上山さんと富田さんに無理をお願いして、ここへ連れてきてもらいました」

と、にこやかな表情で再び挨拶し、隣に立っているメグミに向かって

「ほら、メグミもきちんとご挨拶なさい。あなたの方こそ、これからいろいろ面倒をみてもらわなきゃいけないんだから。いいわね、前もって教えた通り、きちんとご挨拶するのよ」

と、やや厳しい声で言った

言いつけられてメグミは何度か唇を舌先で湿らせた後、深く息を吸い込んで

「五年生に編入した坂本メグミです。京子お姉ちゃんと私は従姉妹どうしで、病気を治すためにこっちの病院にかかることになった私の面倒をみてもらうために、京子お姉ちゃんも遊鳥清廉学園に転校してくれました。私の故郷はN県で、お父さんとお母さんは故郷でお店をしています。だから私についてきてくれることができなくて、私の面倒をみてくれるよう京子お姉ちゃんにお願いしてくれたんです。お父さんやお母さんと離れ離れになったけど、大好きな京子お姉ちゃんとずっと一緒にいられるから、私は寂しくありません。京子お姉ちゃんに励ましてもらって、頑張ります。でも、京子お姉ちゃんと同じで私も前の学校共学じゃなかったから、いろいろわからないこともあると思います。その時は助けてください」

と、ぺこりと頭を下げて言ったのだが、最後の

「よろしくお願いします、五年生のお、おとも……」

というところで言い淀んでしまい、おどおどと京子の顔を見上げる羽目になった。

そんな二人の様子を見ていた省吾が

「あ、そういうことだったんだ。中学校に転校してきた井上さんがわざわざ小学校の児童会室まで挨拶しに来るなんて不思議だったけど、小学校に転校してきた坂本さんが慣れない学校で困らないよう児童会にお願いするためだったのか。従姉妹どうしということもあるけど、とっても面倒見がいい優しい人なんだろうな、井上さん」

と、二つ年上の女生徒に初対面で好意を抱いたのがありありの表情でぽつりと呟き、

「それにしても、井上さんはすごく大人って感じがして、憧れちゃうな。喋り方も落ち着いているし、同じ中学一年の上山先輩や富田先輩よりもずっと背が高くて、胸もとっても大きくて。その上、年下の従姉妹の面倒をみてあげる優しい性格だなんて、ほんと、すごいや」

と、自分の声が雅美の耳に届いていることにも気がついていないらしく、はーぁと熱い溜息をつかんばかりにして呟き続けた。

いつもは生真面目な省吾のそんな様子がおかしくて省吾の横顔をちらちら眺めながら思わずくすっと笑ってしまう雅美だったが、省吾の言うこともあながち間違ってはいないことに思い至り、並んで立つ京子とメグミに改めて視線を向けた。

省吾が思わず呟いたように、京子はかなり大柄だった。メグミの身長は雅美より高く六年生の淑子とほぼ同じくらいあるのだが、そのメグミが京子と並んで立つと、頭が京子の肩くらいの高さにしかならないことから、京子の背が中学一年生としては並外れて高いことがわかる。それだけでなく、豊かでたわわな乳房であろうことが容易に想像できる胸元と、きゅっとくびれた腰まわり、それに、張りのあるお尻の様子がブラウスやスカートの上からもはっきり見て取れるし、全体的に(女の子というよりも、女性と表現するのがふさわしい)やや丸みを帯びてふくよかな印象と、何かスポーツをしていたのか、決してぽっちゃりという感じではない、筋肉質で引き締まった印象とを併せ持つ、恵まれた体つきをしていた。しかも、なまめかしくさえ感じられる濡れたような赤い唇や、見る角度によっては潤んで見える瞳とぽてっとした涙袋とが相まって顔つきも大人びていて、制服を着ていなければ、二十歳台半ばと言われても信じてしまいそうなほどに実際の年齢にそぐわぬ色香さえ漂わせる京子だった。

そして、そんな京子との対比のせいで、メグミは随分と幼く見えてしまう。

それも、雅美たちへの挨拶の言葉に詰まり、助けを求めて京子の顔をおそるおそる見上げる頼りなげな仕草をするものだから尚更だ。

「どうしたの? 昨日の夜も、今日の朝も、ご挨拶でどう言えばいいか、何度も繰り返し教えてあげたでしょう? その通りに言えばいいのよ。他のことは考えずに、どんなことも私が教えてあげた通りにすればいいのよ、メグミは」

仄かに頬を染め、何か言いたげに唇を震わせるメグミの目を覗き込んで、京子は一言一言を区切るようにして言って聞かせた。

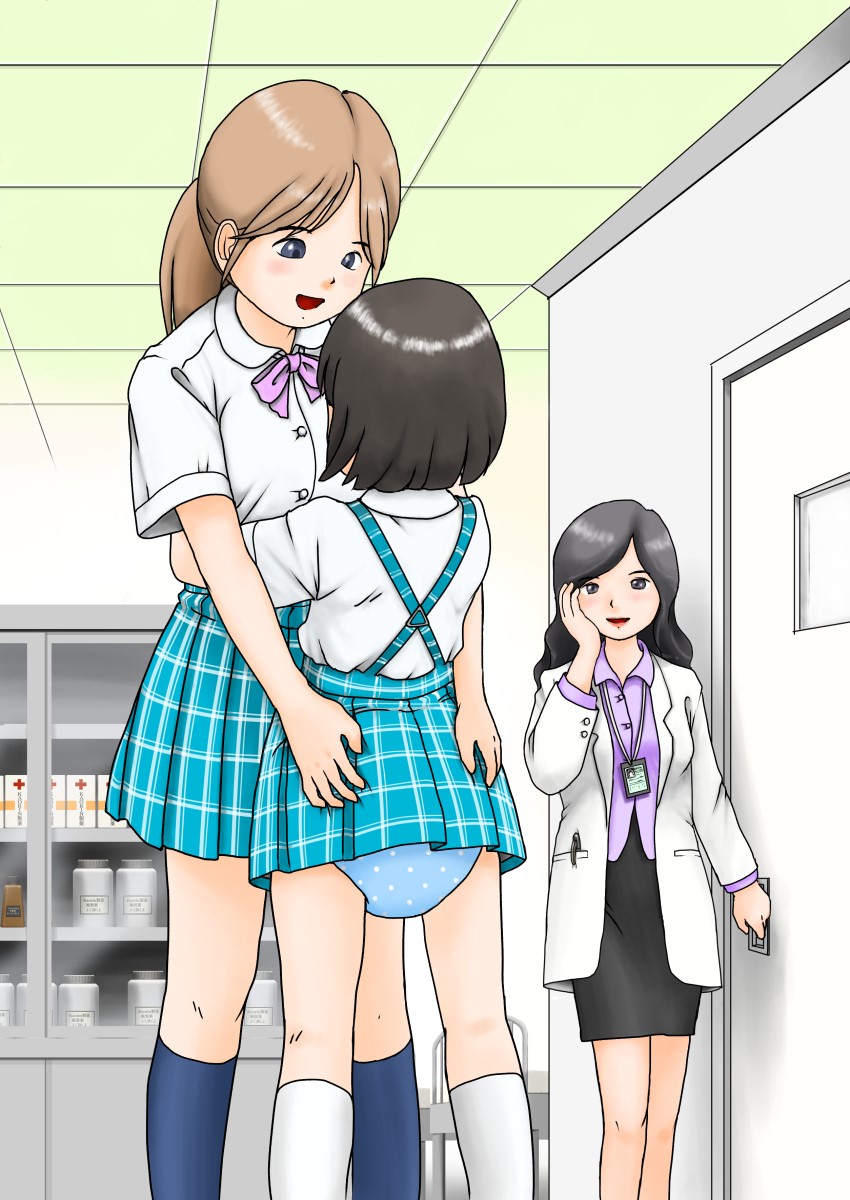

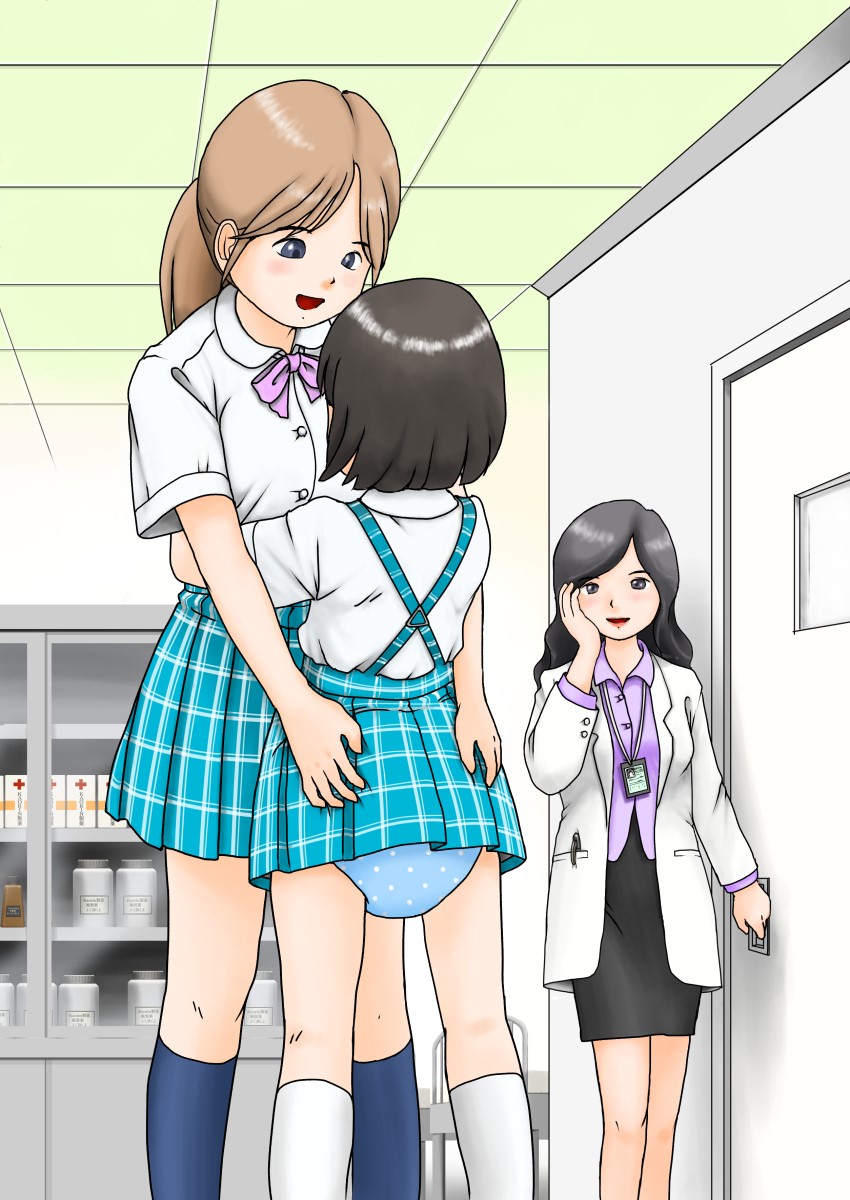

そうして、右手でスカートの上からメグミのお尻を優しくぽんぽんと叩きながら、唇をメグミの耳に押し当てて何やら囁きかける。

それに対して、メグミの唇が微かに動いた。

……いじわる。ままのいじわる……

なぜだか、メグミがそう言ったように雅美には思えた。

声が聞こえたわけではない。それでも、どうしても、「いじわる。ままのいじわる」と言ったように思えてならないのだ。ただ、それが何を意味する言葉なのか判然とせず、雅美は戸惑うばかりだった。

「なんだか、中学生と小学生の従姉妹どうしっていうより、若いお母さんと小っちゃな娘っていった方がお似合いみたいだな、あの二人。あんなふうにしていると、初めて会った人にまだ上手にご挨拶できなくて、お母さんに挨拶の仕方を教えてもらっている幼稚園児にしか見えないや、坂本さんてば」

省吾の呟き声がもういちど雅美の耳に届く。

雅美の目に映るメグミも、省吾が抱く印象そのままのメグミだった。

「ほら、私が教えてあげたことを思い出して、きちんとご挨拶なさい」

京子はもういちどメグミのお尻をぽんと叩いた。

「……よろしくお願いします、五年生のお、お友達のみんなと、六年生のお兄さんとお姉さん、それに中学生のお姉さん。一人じゃ何もできない私だけど、言いつけをちゃんと守っていい子にするから、いろいろ教えてください」

京子にお尻を叩かれるのを避けようとして身をよじりながら、ようやくメグミは挨拶を終えた。

さっきは仄かに色づいているだけだった頬が今は真っ赤だ。

その時になって、メグミのお尻が目立って大きいことに雅美は気がついた。背の高さは年齢にふさわしいものの、全体的に華奢で線が細く、腰まわりこそ相応にくびれているけれど胸まわりなどまるで発育していない、少女というよりも幼女めいて見える体つきのメグミなのに、お尻だけは、スカートを丸く膨らませるほどに大きいのだ。

「――私のむす、いえ、私の従妹がこれから何かとお世話になります。みなさんにはご迷惑をかけることもあると思いますが、よろしくお願いします」

京子が挨拶を締めくくり、落ち着き払った様子でお辞儀をした。

(病気と何か関係あるのかな)

心の中で呟きながら、雅美はメグミのお尻からいつまでも目を離せないでいた。

*

メグミと京子の挨拶が終わった後、伸也たちは(メグミの病状を心配してという理由もあるし、突然の転校生に対して興味津々という理由もあって)様々なことを二人に尋ねたのだが、返ってくるのは要領を得ない説明ばかりだった。二人の内、京子の方は自分の生い立ちや転校前に通っていた学校のこと等を或る程度は具体的に語ってくれたのだが、メグミはどんな質問に対しても曖昧な受け答えに終始し、時には押し黙ってしまう場面もあって、N県の出身ということの他には殆ど何も聞き出せないという状態だった。

そうこうしているうちに、またもやドアをノックする音が聞こえ、どうぞという淑子の声を待って部屋に入ってきたのは、鳥遊小学校の保健室をまかされている養護教諭の梶田美和だった。

美和は部屋にいる生徒たちの顔を見渡し、

「みんな、放課後までご苦労様」

と穏やかな声で言ってから、ドアの近くに立っているメグミに向かって

「坂本さん、夕方の検診の時間だから、保健室へ来てちょうだい」

と声をかけ、続けて、メグミに寄り添い立っている京子に

「井上さんも一緒に来てもらえるかしら。転校初日で何かと忙しいだろうと思ってお昼の検診の時は呼ばなかったけど、今なら大丈夫よね?」

と言った。

それに対して京子は

「わかりました。明日からはお昼の検診の時も先生のお手伝いをします。四時間目が終わってお昼休みになったらすぐに保健室へ行けばいいんですよね」

と小さく頷いて応え、殊勝な顔つきで

「本当は朝の検診もお手伝いできればいいんですけど、二時間目と三時間目の間の休憩時間は中学校の校舎と小学校の校舎の往復だけで終わってしまいそうなので、それは無理みたいです。申し訳ありません」

と付け加える。

「いいのよ、そのことは気にしなくても。朝の検診は、お昼や夕方の検診のための予備検診みたいなものだから。それに、無理をして井上さんが体調を崩したりしたら坂本さんの面倒をみられる人がいなくなっちゃうんだから、自分自身のことを第一に考えてちょうだい」

美和はいたわるように応じ、ゆっくり体の向きを変えると、明美、愛子、美鈴の顔を順に見わたして

「坂本さんと同じクラスの野田さんと、井上さんのクラスの富田さん、上山さんね。二人に校内を案内してくれてお疲れ様でした。あとは私が二人を保健室へ連れて行くから、もう自分の教室に戻ってもらって結構です。また何かあったらお願いするかもしれないけど、その時もよろしくね」

と労いの声をかけ、くるりと踵を返してドアのノブに手をかけた。

その後ろ姿に雅美が拳をぎゅっと握りしめ、

「あ、あの、梶田先生。一日に三回も保健室で検診しなきゃいけないなんて、メグミちゃんの病気、そんなに重いんですか?」

と、思い詰めた表情で訊ねた。

「ああ、いいえ、病状そのものは、そんなに重くはないのよ。その点は心配しなくていいわ」

ノブにかけた手を止めて美和は応え、少し間を置いて、言葉を選びながら。

「ただ、周り人たちがこまめにケアをしてあげないと日常生活に差し障りが出るのよ、坂本さんの病気は。だから、日に三回の検診も、正確に言うと、検診というよりもケアに近いわね。――付け加えて言っておくと、学校にいる間だけで三回の検診というか、ケアなんだけど、お家に帰った後もケアが必要で、それも、眠っている間も誰かがケアしてあげなきゃいけなくてね。そのために井上さんが坂本さんと一緒に暮らして面倒をみてくれることになっているんだけど、一人じゃ大変だと思うわ」

と続けた。

そこへ、京子が

「やだな先生、そんな大袈裟な言い方しちゃ。私、ちっとも大変なんかじゃありませんよ。大好きな年下の従妹のお世話をしてあげるの、とっても楽しいんだから。私がいなきゃ何もできない小っちゃな従妹のお世話をしてあげるの、楽しくて仕方ないんだから」

と、『年下の』というところと『何もできない小っちゃな』というところを強調して言って、わざとのような明るい声で、うふふと笑う。

だが、京子の明るい笑い声を聞いても心配そうな表情を変えず、みんなに心配をかけまいとして京子が無理に明るく振る舞っているのではないかと考えた雅美は

「お、お節介かもしれないけど、何か手伝えることがあったら言ってくださいね。私たち、同じ遊鳥清廉学園の新しいお友達になったメグミちゃんに何かしてあげたいんです。梶田先生もおっしゃたように、自分だけでメグミちゃんの面倒をみて井上さんが体調を崩しちゃったらメグミちゃんのお世話をできる人がいなくなっちゃうんでしょう? そんなの、駄目です。だから、どんなことでもいいから、私たちに言いつけてください。お願いだから」

と真っ直ぐな眼差しで訴えかける。

雅美の真摯な声に、その場にいる全員が大きく頷いた。

「ありがとう、みんな。転校先が遊鳥清廉学園でよかったわ。私たちのことをこんなに気にかけてくれる人たちばかりのこの学校に転校してきて本当によかった」

京子は明るい声のままそう微笑んでみせた後、メグミの顔を見おろして言った。

「ほら、メグミもみんなにお礼を言いなさい。なんて言えばいいか、わかるよね?」

言われてメグミは一瞬なんともいえない顔つきになったが、じきに、うっすらと頬を赤らめ、恥ずかしそうな表情を浮かべて

「……同級生のお友達と、六年生のお兄さん、お姉さん、それと、中学校のお姉さん。わ、私のことを気にかけてくれてありがとう。私、少しでも早く、び、病気をを治して、みんなに心配をかけないよう頑張るね。だから、それまで、いろいろ助けてください。……お願いします」

と、今にも消え入りそうな声で言って、おずおずと頭を下げた。

「うん、頑張ろうね。頑張って、早く病気を治して、保健室へ行かなくてもいいようになって、お昼休みも放課後も一緒に遊ぼうね。ゴム跳びとか、あや取りとか、ハンカチに刺繍するとか、一緒に楽しく遊ぼうね。約束だよ」

メグミが頭を上げるのを待って雅美が右手を差し出し、小指を曲げた。

けれどメグミはきょとんとするばかりだ。

「指切りしようよ。早く病気を治して一緒に遊ぶって約束の指切り」

そう言って雅美は左手でメグミの右手の手首をつかんでこちらに突き出させ、半ば強引に小指どうしを絡み合せると、その手を上下に大きく振って

「ほら、約束だよ。指切りげんまん嘘ついたら針千本飲ーます。はい、指きった!」

と大きな声で唱える。

そこへ横合いから京子が

「メグミもちゃんと言わなきゃいけないでしょ? 難しいことなんてないわよ、服部さんの真似をすればいいんだから」

と言って、メグミのお尻をぽんと叩いた。

その瞬間、メグミの頬が真っ赤に染まる。

「ほら、服部さんの真似をして、ちゃんと指切りするのよ」

京子がもういちどメグミのお尻を叩く。

「……ゆ、指切り、げんまん……嘘ついたら、は、針千本、飲ーます」

恨みがましい目で京子の顔を振り仰ぎつつ、小さくかぶりを振って弱々しい声を絞り出すメグミだった。

「はい、よくできました。それじゃ、保健室へ行きましょう。手を繋いであげるから、ほら」

頬を火照らせて雅美と指切りをしたメグミの頭を優しく撫で、雅美と小指どうしを絡ませていたメグミの右手を握って京子は言った。

「や、やめてよ。そんな、小っちゃな子供にするみたいなこと。手なんて繋いでもらわなくても、わ、私……」

突然のことに驚いて京子の手を振りほどこうとするメグミ。

だが、大人と子供ほどに体格差のある京子の手から逃れることはできない。

「何を言っているのよ、メグミったら。私から見ればメグミなんて、いつまでも手のかかる小っちゃな子と同じよ。五年生になっても手のかかる、私がいなきゃ何もできない、小っちゃくて可愛らしい、手間がかかってしようのない妹みたいな子なんだから」

京子はメグミの手をぎゅっと握ったまま、美和が開けたドアに向かって大股に歩き始めた。

京子に引きずられるようにして慌てて歩を進めるメグミの足取りが乱れて、スカートの裾が一瞬ふわっと舞い上がる。

*

「結局、大事なことは何も聞けなかったね」

三人が出て行った後の固く閉ざされたドアを眺めながら、伸也がぽつりと言った。

「そうね。井上さんは自分のことをわりと話してくれたんだけど、坂本さんは殆ど何も話してくれなかったよね。ここへ転校する前に通っていた学校のことを訊いてもはぐらかされちゃったし」

淑子が人差指を顎先に押し当て、伸也と並んでドアを眺める。

「わかったのは、坂本さんがN県の出身だってことくらいかな。まさかN県の子がひばり幼稚園に通うなんてできるわけないから、ひばり幼稚園の卒園生じゃないってことも、わかったことの一つということになるのかもしれないけど」

省吾が眼鏡のフレームを押し上げて呟いた。

「あ、でも、N県の学校から直接うちへ転校してきたんじゃなさそうなことも言ってなかったっけ? 井上さんが話していたことと、なんだか曖昧だけどメグミちゃんが話してくれたことを組み合わせると、この学校へ編入する前はK女子中学校で同級生だったって思えそうなことも言っていたような気がするんだけどな。ただ、だけど、それだと……」

鉛筆を指先でいじりながら、雅美が小首をかしげた。

「だけど、だったら、遊鳥清廉学園でも坂本さんは中学校に編入しなきゃ変だよね? K女子中学校に通っていたんじゃなくて、その系列の小学校に通っていたって意味じゃないかな。隣の県に住んでいる親戚の子が一人、K女子中学校に通っているんだけど、あそこ、スポーツ特待の子が多いんだそうよ。井上さんは体も大きいし、いかにもスポーツが得意って感じだけど、あの華奢で引っ込み思案の坂本さんがスポーツをやっていたなんて思えないから、服部さんの勘違いじゃいかな、たぶん。ま、ちゃんと説明してもらえなかったから、本当のことはわからないんだけどさ」

ドアを眺めたまま考え考え淑子が言う。

「……そうね。きっと、そうよね。あのメグミちゃんがスポーツなんてね……」

自分たちの前でメグミがどんな話をしていたかもういちどきちんと思い出そうとするのだが、細っこい体つきのわりに目立って大きなお尻のことばかりが思い起こされて、雅美は曖昧に頷くしかなかった。

一瞬、児童会室がしんと静まり返る。

静寂を破ったのは、愛子の

「それにしても、雅美ちゃんの説明通り、とっても可愛い子だったよね、メグミちゃん。五年生にしちゃ背は高いけど、その他は、体も細っこいし、なんだか頼りないっていうか、守ってあげたくなるような雰囲気で、井上さんが言っていたように『何もできない小っちゃな妹』ぽくて。本当の学年よりもうんと下の学年に編入しても全然おかしくない感じの子で。――ろりこんの伸也君は一目惚れしちゃったでしょ、きっと」

と伸也をからかって言うおどけた声だった。

「いい加減にしてよ、愛子ちゃん。僕の顔を見るたびに『ろりこんの伸也君』なんて言ってからかって。知らない人が聞いて信じちゃったらどうしてくれるのさ」

一つ年上で幼馴染みの愛子にからかわれ、むきになって伸也は、児童会の役員の前だというのに『富田先輩』ときちんと呼ぶことも忘れ、小さい頃からの呼び方をして頬を膨らませた。

そこへ淑子が

「だけど、小林君が自分よりもうんと年下の女の子を好きだっていうのは本当のことでしょ? だって、ほら、こども園の特別年少クラスの御崎葉月ちゃんと親しくしているくらいなんだから」

と更にからかって、にまっとほくそ笑む。

「よしてよ、藤森さんまで。べ、別に、僕は葉月ちゃんと親しいわけじゃないんだから。ただ、僕が年中クラスの時に葉月ちゃんが特別年少クラスに入ってきて、それで、面倒をみてあげていただけなんだよ。それを愛子ちゃん、あ、ううん、富田先輩が有ること無いこと言いふらすもんだから……」

伸也は慌てて顔の前で手を振った。

「でも、そう言うけど、御崎先生と田坂先生の結婚式でフラワーシャワーの後、葉月ちゃんと結婚式の真似をしていた時、嬉しそうな顔をしていたよね、小林君。服部さんがフラワーガールの役をして、小林君と葉月ちゃんが花婿さんと花嫁さんで。あの結婚式、私も参列していて、小林君が顔を真っ赤にして、でもとっても嬉しそうにいていた様子、今でもはっきり思い出せるわよ」

伸也のうろたえようにくすくす笑いながら、淑子はからかうのをやめない。

「それで、その後、披露宴の最中に葉月ちゃんがしくじっちゃっておむつを取り替えてもらうことになったんだけど、小林君、ロビーに出て行ったよね。女の子の恥ずかしい格好を見ないようにしていた小林君の紳士的なところ、私、とってもいいなと思ったのよ。だから、ろりこんでもいいじゃない。小林君はとっても立派で紳士的なろりこんさんだから、胸を張って堂々と葉月ちゃんとおつきあいすればいいと思うよ」

取って付けたような真面目な顔で淑子は言い、わざとらしく怖い表情を浮かべて

「でも、いくらメグミちゃんが小林君のお気に入りの子だとしても、浮気は駄目よ。みんなの妹みたいなあの可愛い葉月ちゃんを泣かしたりしたら、学校中の女子が許さないからね。わかった?」

と告げた後、またもやくすくす笑い出した。

「富田先輩も藤森さんも、もうそのくらいで勘弁してよ」

伸也は尚も顔の前で両手をぶんぶん振って困った顔をした。

しかし、葉月との仲をひやかされて満更でもなさそうな表情が伸也の顔に入り交じっていることを雅美は見逃さず、淑子と同じようにくすくす笑ってしまう。

だが、次の瞬間、妙なことに思い至った雅美の顔から笑みが消え去った。

淑子に言われて雅美も七年前に執り行われた御崎皐月と田坂薫の結婚式の光景を思い出したのだが、中でも最も印象に残っているのは、フラワーガールを務めた葉月の可憐であどけない姿だった。特に、新婦である薫が身に着けていたウェディングドレスと同じ生地で仕立てた純白のドレスに葉月は身を包んでいたのだが、その丈の短いスカートの裾から三分の一ほどピンクのおむつカバーが見えていて、たっぷりあてた布おむつのためにぷっくりと丸く膨らんおむつカバーと、葉月が覚束ない足取りで歩くたびにドレスの裾がふわふわ揺れていた様子が今でもありありと目の前に蘇ってくる。

その丸く膨らんだおむつカバーの記憶が、(病気と何か関係あるのかな)と思いながらみつめたメグミの大きなお尻と頭の中で二重映しになって、雅美になんともいいようのない戸惑いを覚えさせ、明るい笑みを消し去ってしまったのだ。

それだけではない。

部屋を出て行く直前に制服のスカートの裾がふわりと舞い上がって、ちらりと見えたメグミの下着。その厚ぼったい感じのする下着が頭の中の映像に更に重なり合って、ますます雅美を困惑させてやまない。

*

一方、こちらは、美和がメグミと京子を連れて戻ってきた遊鳥小学校の保健室。

「ママ、京子ママ。メグミ、寂しかったんだよ。京子ママと別々の教室で、メグミ、とっても寂しかったんだからぁ」

美和がドアを閉めるのを待ちきれずに、メグミが京子にすがりついた。

メグミが大柄な京子に正面から抱きつくと、顔を京子の豊満な胸に埋めるような格好になる。

「あらあら、メグミは本当に甘えんぼうさんだこと。学校の正門まで一緒に来て、それで小学校と中学校に別れてから、まだ九時間も経ってないのよ。なのにそんなに寂しがるなんて、本当にメグミはしようのない甘えんぼうさんなのね」

京子はメグミの体を抱き寄せ、優しく頭を撫でやりながらゆったりした口調で囁きかけた。

「だって。だって、メグミ、京子ママがいないと何もできなくて、なのに、初めて会う人たちばかりの教室でひとりぽっちで、だから、だから……」

京子の胸に顔を押し当てて訴えかけるメグミだが、感情が昂ぶって声が途切れ途切れになり、遂には何も言えなくなってしまう。

「そう。そんなに寂しかったんだ、メグミは。そんなにママに会いたかったんだ、メグミは。うふふ。なんて甘えぼうさんで、なんて可愛いのかしらね、ママのメグミは。でも、それも仕方ないよね。小学生のお姉ちゃんの格好をしていても、私のメグミは本当は――」

甘ったるい声で耳元に囁きかけながら京子は、頭を撫でていた手を少し下におろして背中を撫でさすり、やがてメグミのお尻をスカートの上からそっと撫でる。

「――私のメグミは本当はまだ赤ちゃんだもの、ママに甘えたくて仕方ないのよね。だって、赤ちゃんじゃなきゃ、こんな恥ずかしい下着なんて必要ない筈だものね」

「いじわる。ママのいじわる」

京子の手から逃れようとして身をよじり、けれど恥ずかしさのあまり京子と目を合せることができずにますます顔を豊かな胸に埋め、羞恥に満ちた声で、なのにどこか甘えるような口調でメグミは言った。

「あら、何が意地悪なのかしら。どうしてママが意地悪なのか、ちゃんと説明してごらんなさい」

京子は尚もメグミのお尻をスカートの上から撫でながら、くすっと笑った。

「……だって。だって、ママ、メグミの恥ずかしい下着の上からお尻をいやらしく撫でるんだもん。そんなの、いじわるだよ……」

メグミは熱い吐息を漏らして、更に強く顔を京子の胸にこすりつける。

「恥ずかしい下着っていうのは何なのかな。最後までちゃんと言ってごらんなさい。でないと、ママが意地悪だっていう説明にならないわよ」

京子はメグミのスカートを捲り上げ、今度は厚ぼったい下着の表面に掌を這わせた。

「……い、言わなくてもわかっているくせに。メグミの恥ずかしい下着が何なのか、ママはよく知っているくせに……」

羞恥で頬が熱くなっているのだろう、京子の胸にメグミの体温が伝わってくる。

「そうよ。そんなこと、ママはよぉく知っているわよ。でも、メグミのお口からちゃんと聞きたいの。だから、ほら」

京子がもぞもぞと手を動かして、厚ぼったい下着の股ぐりに指を差し入れた。

「……お、おむつだよ。メグミの下着、パンツじやなくて、おむつなんだよ」

自分の下腹部を優しく包む恥ずかしい下着が何なのか、びくんと体をのけぞらせ、震える声で、ようやくメグミは口にした。

「そうよ。メグミはおむつをあてているのよ。小学五年生のお姉ちゃんにもなって、パンツを穿いているんじゃなくて、おむつをあてているのよ。しかも、お昼休みに美和ママに取り替えてもらったおむつを新しいお友達の目の前で汚しちゃったのよ。新しい同級生や新しい上級生のお姉さんたちの目の前でおむつを汚しちゃうなんて、本当に恥ずかしい赤ちゃんなんだから、メグミは」

おむつカバーの股ぐりから差し入れた指先に伝わるぐっしょり濡れた感触に、京子は満足げに胸の中で舌なめずりする。

「赤ちゃんじゃない。メグミ、赤ちゃんなんかじゃない。メグミ、パンツじゃなくておむつだけど、赤ちゃんじゃない。だって、メグミは……」

メグミは京子にすがりついたまま、小さな子供が拗ねていやいやをするかのように何度もかぶりを振った。

そう、メグミのお尻を包み込んでいるのは、たっぷり厚くあてた布おむつだった。そうして、厚いおむつのせいでぷっくり膨らんだおむつカバー。

それにしても、どうして、この愛くるしい小学五年生の少女の下着がショーツではなくおむつなのか。それに、中学一年生の従姉のことをどうして『ママ』と呼んでいるのか――。

*

今から一年前の秋、I県にある私立E高校の体育館で体操部の練習中に鉄棒から落下し、病院に救急搬送された男子生徒がいた。

男子生徒の名前は坂本恵(めぐむ)。

恵はN県で雑貨店を営む両親のもとに生まれたが、決して裕福とは言えぬ経済状態の中、大勢の兄弟姉妹と共に育てられ、家庭事情を慮って高校進学は諦めざるを得ない状況だった。しかも恵の悲運はそれだけにとどまらず、貧相な食糧事情による後天的な要因のせいなのか生まれついての先天的な要因のせいなのかは判然としないものの、恵はひどく発育が不全で、中学三年生になっても身長は百五十センチに満たない上、発育不全に起因するホルモンバランスの異常のせいで第二次性徴を迎えることもなく、まるで筋肉が付かない貧弱な体つきをしており、そのことを同級生のみならず下級生からも絶えずからかわれ、貧弱で非力なため家業を手伝うにも足手まといにしかならないことを悔やむしかない、暗鬱な日々を送っていた。

そんな恵だが、中学三年生の夏に行われたジュニアインターハイで素晴らしい競技成績を収めたことで転機を迎えることになる。

恵は、中学校で体操部に所属していた。恵が入学した地元の公立中学校は生徒全員が何らかの部活動に励むよう強く指導していたのだが、思春期前の少女とも見紛うばかりの細っこい体つきの自分が所属できそうな運動部などあるわけがないのにどうすればいいやらと思い悩んでいたところ、入学して初めての体育の授業で恵の軽やかな体の動きに目をつけた体育教諭から、自分が顧問を務める体操部に入るよう強く勧められたのがきっかけだった。その体育教諭が恵に体操部への入部を勧めたのは、体育の授業で柔軟体操を行った際に、恵が、筋肉が付きにくいという弱点を抱えている反面、極めて柔軟性に富んで非常にしなやかな体の持ち主だということを見抜いたからだった。それに加えて、小柄で体重が軽いことが幸いして優れた敏捷性を併せ持っているのも、器械体操の選手としてお誂え向きだった。かくして、体操部に入った恵は、教諭の指導よろしきを得て(他に没頭できる事柄が皆無だったという事情で、寸暇の暇も惜しんで練習に打ち込んだことも幸いして)めきめきと頭角を現し、関係者の目にとまる機会も増していた。

それから時が流れ、三年生の夏に行われたジュニアインターハイの体操競技において、持ち前の柔軟性と敏捷性を存分に活かして得た技術点に加え、これが中学校最後の(そして、おそらく、生涯最後の)演技になるから悔いを残すまいとするが故の思い切りの良さが随所に見て取れる伸びやかな表現による芸術点とが相まって、過去に例を見ない高得点を叩き出したのだった。その演技に注目していた関係者の中に、E高校の体操部顧問がいた。E高校は設立からまだ日が浅く、系列のF男子中学校やK女子中学校と共にスポーツ面の活動で世間に名を知らしめることで入学希望者を増やす旨の経営方針をとっており、充実したスポーツ特待生の制度を有していた。そのE高校の体操部顧問が恵の評判を聞きつけて実力を確認するために競技会場を訪れていたのだが、その目の前で披露した恵の演技は、体操部顧問を充分以上に満足させる内容に仕上がっていた。

大会から十日も経たないうちに恵の家を訪れた顧問は、入学金・授業料・寮費の全てを免除するだけでなく、恵の今後の競技成績いかんでは、恵の弟や妹をスポーツ特待生に限定することなくE高校や系列の学校に無償で迎え入れてもよいという破格の好条件を呈示して恵にE高校への入学を勧めた。その勧めに、恵としても恵の両親としても、否のあろう筈がなかった。

そのようにしてE高校に入学した恵は、入学した年の六月に行われた県内新人戦で個人準優勝の栄誉を勝ち取り、その将来は順風満帆に思えた。

けれど、好事魔多し。

前述したように、秋の大会に向けて練習に励んでいた恵は、ほんの一瞬の油断で鉄棒から落下し、自分の膝で下腹部を強く打つと同時に後頭部を体育館の床に打ち付けて意識を失い、当時のE高校で養護教諭を務めていた梶田美和が指示する病院へ救急搬送されたのだった。

検査の結果は、下腹部を強打したことによる膀胱の機能障害という診断だった。要するに、膀胱の排泄機能を制御する筋肉と神経にダメージを受けたせいで、膀胱におしっこが溜まっても尿意を覚えず、気がついた時には失禁してしまうという状態になっているわけだ。そのため恵は意識を取り戻すまでの間は勿論のこと、意識が戻った後も昼夜を問わずおむつが必要な体になってしまい、介護補助のために足しげく病院を訪れる美和と看護師の手でおむつを取り替えてもらう毎日を送らざるを得なくなってしまった。

しかも、その病院の規則では、意識があり歩行が可能で或る程度両手を動かせる患者の食事は(リハビリも兼ねて)病室ではなく診療科目ごとに設けられている食堂で摂ることになっていた。だが恵は、食堂へ行くことを頑なに拒んだ。病院から支給される院内着が丈の短いバスローブのようなデザインになっているためおむつカバーを覆い隠すことができず、自分の無様なおむつ姿を大勢の目に晒すことになるからだ。そんな恵に対して担当の看護師が病院の規則の重要性をこんこんと説いた上で、美和が、これならおむつカバーが隠れるから大丈夫でしょと言って女児用の丈の長いネグリジェの着用を恵に勧め、尚も抵抗する恵に女児用のネグリジェを二人がかりで強引に着せてしまった。

そうして恵は、厚くあてたおむつでネグリジェのお尻を丸く膨らませて食堂へ連れて行かれる羽目になったのだが、その食堂の入り口には『小児科入院患者専用食堂』というプレートが掛かっていた。担当看護師の説明では、恵が救急搬送された時は泌尿器科だけでなく形成外科も循環器内科も空きベッドが一床もない状態で、唯一ベッドに余裕があった小児科に迎え入れるしかなかったということだった。でもちゃんと泌尿器科のドクターが小児科病棟に出向いて診察してくださっているのよと看護師は言ったが、そんな慰めで恵の羞恥が和らぐ筈もなかった。

しかしその場から逃れる術は既になく、恥辱に胸を焼かれながら足を踏み入れた小児科病棟の食堂で出会ったのが、恵よりも先に入院していた小学校六年生の井上京子だった。自分と同じくらいの背の高さの華奢で細っこい体に女児用のネグリジェを着て、まだ第二次性徴を迎えていないため童顔で声変わりもしていない恵のことを京子はすっかり女の子、それも、自分と同い年くらいの少女だと思い込み、初めての食堂での食事に戸惑う恵の面倒をみてやることをまるで厭わなかった。厭わなかったというよりも、その時に小児科病棟に入院していた子供たちが小学校の低学年や園児といった自分よりもうんと幼い児童ばかりのところへ現れた同い年くらいの少女(と京子は思い込んでいる)だったから、むしろ、喜んで世話をやいてやったという方が正確だろうか。京子に実は自分が男子高校生だと知られるのを避けるため美和に助けを求めたところ、美和は恵のことを「私の妹で、名前は漢字で『恵』と書いてメグミと読むのよ。病院にいる間、仲良くしてあげてね」と紹介してごまかし、そのせいで恵は退院までの間、患者たちの前では小学六年生の坂本メグミとして振る舞うことを余儀なくされたのだった。

食堂でのそんな出会いがきっかけで京子はたびたび恵の病室を訪れるようになったのだが、ある日、何気なく恵の病室のドアを開けた京子は、思ってもみなかった光景を目にした。ドアを開けた京子の目に映ったのは、恵が美和の手でおむつを取り替えてもらっている、まさにその最中の場面だった。それまで恵のネグリジェのお尻が丸く膨らんでいるのを見ても、体は細いのに大きなお尻をしているのね、ひょっとしたらこれが『安産型』とかいうことなのかなと聞きかじりの言葉を頭の中に思い浮かべることしかしなかった京子だが、その時になって、恵のお尻が目立って大きい本当の理由を知るに至ったのだ。けれど、驚いたのは一瞬だけだった。日ごろからあれこれ面倒をみてやっている恵が実はおむつのお世話になっていることを知った(一人っ子で日ごろから妹をほしがっていた)京子には、なんだか恵のことが妹のように思え、これまで以上にいとおしく感じられたのだ。

その日以後、美和の勧めもあって恵のおむつを取り替えるのは京子の役目になっていた。もちろん、そうすると恵が実は男の子だということを京子に知られてしまうことになるのだが、初めて恵のペニスを目にした時も京子が驚くことはなかった。体と同じように発育不全の恵のペニスは己の存在を誇示するわけではなく、無毛の股間に身をひそめるようにして縮こまっているだけだったし、その頃にはもう京子の意識の中で恵は『お姉ちゃんの私が面倒をみてあげないと一人では満足に食事もできなくて、おしっこも教えられない可愛くて小っちゃな妹』になり下がっていたから、初めてペニスを見た京子は驚くどころか、

「あらあら、メグミちゃん、お股が腫れちゃっているから、お医者様にお願いして早く治してもらわなきゃいけないね。こんなつるつるで綺麗なお肌なのに、可哀想だこと」

と、ころころ笑うだけだった。

そんな日々を送りつつ時は過ぎ、入院してから何度目かの検査を受けた際、主治医を務める泌尿器科の医師は恵と美和に、もう既に膀胱の機能は完全に元に戻っているという、二人が思ってもみなかった診断結果を告げた。それに対して美和は、恵の失禁が今も続いているのだから膀胱の機能が元に戻っているとは到底思えないと疑問を呈したのだが、それを聞いた医師は少し考えてから、それは精神的な問題によるものでしょうねと極めて冷静な口調で応じていた。精神的な問題と言われて恵はわけがわからなかったが、医師の見立ては決して間違いではなかった。

自分の貧弱な体つきや家が裕福でないことにひどい劣等感を抱き、全てのことを諦観しつつ、それでも体操競技を通じてようやくつかみかけた一縷の望み。その望みを確かに我が物とするために、一時も休むことなく駆けずりまわってきた恵。恵の体も心も、耐えようのないほどぼろぼろになっていた。そんな時に、決して自分で求めたのではない理由のためとはいえ、思いがけず訪れた安息の日々。万が一このまま体操を続けられなくなってしまったらと絶望的な不安に苛まれながらも、鉄棒がきしむ音やロジンバッグの匂いや鞍馬のグリップの手触りや体育館の張り詰めた空気やといったもの全てから解放されて過ごす日々は、恵の心の奥底を甘美な悦楽で満たし、心の棘々した部分を優しく撫で癒やしてやまなかった。それまで安息というものを知らずに生きてきて初めて安息という甘い蜜の味を知った恵は、もうその味を忘れることができなくなってしまっていた。

だから。

だから恵は、それと意識しないまま、心の奥の深い所が望むまま、その甘美な日々が終わってしまうことを拒み、美和や京子との甘い時間が永遠に続くことを切に願い。

だから。

だから恵は、膀胱の機能が元に戻っても無意識のうちに失禁を繰り返し。いや、違う。もはやそれは、堅苦しい『失禁』という言葉で表される行為ではなく、幼い子供の粗相である『おもらし』という行為に変貌してしまっていた。それも、美和や京子の温かで優しい手を求めた果ての、おむつへのおもらし。

恵の心の動きは、自分の下に弟や妹が生まれた時の幼い子供の心の動きに似ているかもしれない。責任を伴う厳しい兄や姉としての立場を拒み逃れ、ただ誰かに構ってもらい庇護されるばかりのぬくぬくした立場に自らの身を置くことを望む心の動きに。

恵は意識してそうするわけではない。

意識しないまま、ただ、心の奥深い所から発せられる聞こえない声に従っているだけ。このまま安息の日が続くよう祈り、安息の日が終わることを怖れ、安息の日を終わらせまいとするあまり、知らず知らずのうちに繰り返してしまう、実際の年齢にはまるでそぐわない恥ずかしい下着へのおもらし。

それは、恵自身がまるで意識しない心の歪みだった。

だが、医師に指摘されて、美和は恵の心の歪みの存在を瞬時に見透かした。

見透かすと同時に、美和は胸の中で禍々しくほくそ笑んだ。

実は美和は、「端正な容姿の男の子に可愛らしい格好を強要し、女の子扱いされた男の子が恥辱の表情を浮かべ、屈服しつつ許しを請う様子を堪能することに無性の悦びを覚える」という、いささか歪んだ性癖の持ち主であり、養護教諭という職に就いた動機さえもが、その性癖がもたらす醜い欲望を満たす機会に恵まれるかもしれないとの期待があってのことだった。もちろん美和は自分の性癖をあからさまにはしていない。けれど、ただ一人、高校以来の無二の親友である河田宏子にだけは己の欲望を包み隠さず打ち明けていた。そのようにして哀れな獲物が近づいてくる時を今か今かと待ちわびていた美和の目の前に現れたのが、一見したところでは愛くるしい少女としか思えない容姿の恵だった。そうして、美和が胸の中で舌なめずりをしながら更に機会を窺っていたところに起きた、鉄棒からの転落事故。体操部の顧問から連絡を受けた美和は体育館へ駆けつけ、ほどなくして到着した救急車に添乗し、親友である宏子が看護師として勤務している病院へ恵を搬送するよう依頼した。その後は美和と宏子が共謀して恵をじわじわと罠に追い詰め、たまたま入院患者として居合わせた京子を、本人にはそれと意識させないまま協力者に仕立て上げて、歪んだ欲望に従うままに、恵が痴態をさらすよう仕向けていった。

そんな中で発覚した恵の心の歪み。

美和は自分の心に巣くう妖しい欲望の存在を押し隠しつつ、

「でも、困ったわね。たしか病院の規則じゃ、身体機能に異常がないという診断が出たら、一日か二日の間に退院しなきゃけいない決まりになっている筈よ。それに、診断書を学校に提出したら、すぐにでも復学するよう命じられるでしょうね。だけど、おむつ離れできないまま退院しても、おむつの上からじゃ制服のズボンも窮屈で穿けないでしょうし、おむつ姿で体操の練習をするのもどうかなと思っちゃうわよね」

と言葉巧みに脅した上で、恵が蒼白な顔にこわばった表情を浮かべるのを確認して

「でも、私だったらなんとかしてあげられると思うわよ。病院の診断書の代わりに私の意見書を提出して相当の期間の自宅療養を学校に進言すれば、その通りにしてくれる筈。その程度の権限は持っているのよ、養護教諭というのは」

と、ぞくりとするような流し目をくれ、医師に聞こえないよう恵の耳元に囁きかけた。

その提案を聞いた恵の顔に僅かながら血の気が戻ったが、すぐに何か気づいたようで、弱々しく

「……で、でも、自宅待機といっても、こんな体で故郷に帰るだなんて……」

と、伏し目がちにぽつりと言う。

けれど美和は意味ありげな笑みを浮かべて

「あら、そんなことだったら、私のマンションで暮らせばいいじゃない。常時介護が必要な状態だから緊急措置として私が預りますって学校に正式な申請書を出しておくから、ちっとも心配することなんてないわよ」

と、なんでもないことのようにさらりと応じた。

そんな返答に戸惑う恵にも、他に方法がないことは痛いほどわかっている。結局のところ、美和の良いなりになるしかない恵だった。

かくして美和は、その痴態を存分に楽しむべく、哀れな獲物をペットとして自宅マンションで飼うという企みをまんまと成就せしめたのだった。

しかしながら、美和の算段がいつまでも通じるわけでもなかった。年が明けても恵が学校に戻ってこないことに遂に理事長が業を煮やし、恵を復学させることを断念したのだ。それも、恵をそのまま故郷に戻すことはせず、これまで恵のために注ぎ込んだ経費を取り戻すために、年齢と性別を偽って、系列のK女子中学校に入学させるという手荒な手段を講じることを関係者に告げた上で。

理事長がこのような手段を思いついたのは、義務教育中の生徒に関しては、全国規模の大会でもない限り、きわめて優秀な成績を収めた者であっても薬物検査やセックスチェックの対象に指定しないという慣例に目をつけてのことだった。男子高校生として体操競技に参加させることはできなくても、女子中学生としてなら、参加させられそうな種目は幾つか考えられる。幸いなことに恵の体型と容姿なら、セックスチェックさえなければ年齢と性別を偽るなぞ雑作もないこと。それに、幾ら華奢な体つきとはいえ男子高校生として器械体操で優秀な成績を収めた実績の持ち主なのだから、どんな種目であっても、女子中学生を相手ならそれなりの成績を収めるに違いないと理事長は判断したのだ。それでK女子中学校の名を高めてくれるなら、E高校での損失には目をつぶってやる。つまり、そういうことだ。

そんな経緯で恵は、E高校に入学した翌年の春、今度はK女子中学校に入学させられる羽目になった。しかも、これも理事長の思いつきというか、これまで注ぎ込んだ経費に見合う働きをしなかった恵への意地の悪い当てつけなのだろう、その年の入学式で新入生を代表して挨拶をするという、本当なら男子高校生である恵にとって羞恥にまみれた役割を与えられて。

そうして迎えたK女子中学校の入学式当日、退院に伴っていったんは別れ別れになった京子と、恵は思いがけない再会を果たすことになった。片や、まだおむつ離れできなくて恥ずかしい下着を制服のスカートでかろうじて隠す偽りの女子中学生として。片や、将来を期待される軟式テニスの栄えあるスポーツ特待生として。

しかし、恵が味わう恥辱はそれだけにとどまらなかった。恵の監視役としてE高校からK女子中学校へ転属した美和は、再会した京子を再び自分の協力者に仕立てるべく、とある休日、まだ恵と共に暮らている自宅マンションへ京子を招き、恵が日ごろどんな生活をしているのかをつぶさに見せることにした。

美和の隣室には夫が出張ばかりで暇を持てあましている(そして、美和の同性愛相手である)人妻・山口幸子が幼い愛娘・里美と住んでいて、美和が勤務を終えて帰宅するまでの間、恵は幸子の自室に預けられて面倒をみてもらっており、休日も大抵はそちらにいるということで、マンションを訪れた京子を美和は隣室へ連れて行き、慣れた足取りで廊下を進みリビングルームのドアを開けたのだが、そこで京子が見たのは、幸子の幼い娘である里美と並んで床に敷いたおねしょシーツの上に寝そべり、幸子の手でおむつを取り替えてもらっている恵の姿だった。それも、口にはゴムのおしゃぶりを咥え、隣に寝そべる幼女とお揃いのスカート付きロンパースを着せられた、赤ん坊と見紛うばかりの恵の姿だった。

不意にドアが開く気配があって、はっとした表情でこちらを見た恵だが、おむつを取り替えるために幸子の手が恵の左右の足首を一つにまとめてつかみ、高々と差し上げている最中のことだから、恵にはどうすることもできない。

想像もしていなかった光景に息を飲む京子とは対照的に美和は澄ましたした顔でリビングルームに入って行き、幸子の隣に膝を折って座ると、里美のロンパースの股間に並ぶボタンを外し、おむつカバーの股ぐりから指を差し入れておむつの様子を確認してから、ドアの外で立ちすくんでいる京子に向かって笑顔で手招きをした。呼ばれた京子はぎこちなくリビングルームに足を踏み入れ、招かれるまま美和と幸子の間に膝をついて、ふっと恵の顔を見た。一瞬だけ京子と目が合った恵はかっと顔を赤らめ、二度と目を合わせまいとして瞼を固く閉じてしまう。

「私たちの赤ちゃんは幸子さんにおむつを取り替えてもらっているから、その代わりに、私たちは里美ちゃんのおむつを取り替えてあげましょう。里美ちゃんのおむつもぐっしょりなんだけど、幸子さんたら、私たちの赤ちゃんのおむつを先に取り替えてくれているのよ。このままだと里美ちゃんが可哀想だから、さ、早く」

恵が瞼を閉じた後も恵の顔をじっと見ていた京子に、美和はねっとり絡みつくような口調で囁きかけた。

「私たちの赤ちゃん……?」

首をかしげて聞き返す京子だったが、美和が意味ありげな眼差しを恵に向けるのを目にして、その言葉の意味を察する。

「そうよ。初めて病院の食堂で会った時、京子ちゃんは、おどおどするばかりだった恵のことを気遣って優しい声をかけて、いろいろ面倒をみてくれた。あの時、京子ちゃんは恵の仲のいいお友達になってくれた。それから京子ちゃんは、恵が男の子だとわかっても嫌いにならずに、こまめにおむつを取り替えてくれるようになった。あの時、京子ちゃんは恵の優しいお姉ちゃんになってくれた。そして今度は、赤ちゃんみたいな格好をしている恵のお世話をしてあげてほしいの。今から京子ちゃんには、恵の愛情たっぷりのママになってあげてほしいのよ」

美和は静かに言い、一瞬だけ間を置いた後、京子の返答を待たずに続けた。

「恵はね、可哀想な子なの。いろいろ辛い目に遭って、いろいろいやなことがあって、でも、頑張って生きてきた。頑張って頑張って、他の人の何倍も頑張って。でも、人は、いつまでも頑張り続けることなんてできない。恵も、そう。頑張り過ぎた恵の心は今、ぽっきり折れそうになっちゃっているの。ぽっきり折れそうになっている恵の心を元に戻すには、思いきり甘えさせてあげて、思いきり優しくしてあげて、思いきり泣かせてあげて、思いきり愛情を注ぎ込んであげて、それから、きちんと躾けてあげなきゃいけないの。そのために、恵をいったん赤ちゃんに戻してあげなきゃいけないの。だから京子ちゃんには、ママになってあげてほしいのよ。ううん、京子ちゃんだけじゃない。私たち三人、京子ママと幸子ママと私、美和ママの三人で、恵を最初からもういちど育ててあげたいの。今は小っちゃな里美ちゃんも、もしも恵がずっと赤ちゃんままでいるのだったら、いずれ里美お姉ちゃんとして手伝ってくれると思うのよ。――どうかしら?」

どうかしら?と聞かれる前に京子の心は決まっていた。

答える代わりに京子は、里美のお尻を包んでいるおむつカバーを開き、幸子が恵に対してそうしているのをそっくり真似て左手で里美の左右の足首を一つにまとめてつかみ、高々と差し上げて

「里美ちゃんのママは私の赤ちゃんのおむつを取り替えてくれているから、里美ちゃんのおむつは私が取り替えてあげる。だから、いい子にしていてね。いい子にして、早くおむつが外れるよう頑張って、次は里美ちゃんが私の赤ちゃんのおむつを取り替えてあげてね」

と、里美に向かって、そして恵にもよく聞こえるよう少し大きな声で優しく語りかけた。

最初はきょとんとしていた里美の顔が、花がほころぶような笑顔になる。

「とっても可愛いわよ、里美ちゃんの笑顔。でも、私の赤ちゃんも里美ちゃんに負けないくらい可愛い笑顔になるのよ。今は泣き虫で恥ずかしがり屋さんだけど、きっとすぐに可愛い笑顔になるのよ、私の赤ちゃんも」

もういちど里美に語りかけて、うふふと京子は笑った。

|