|

3 逆転する立場

それから二十分以上が経ち、ようやく早苗が躊躇いがちに京子の胸から顔を離すのを待って、一行は公園をあとにした。

真澄が手提げ袋を持ち、三人の少女が各々作りかけの首飾りや髪飾りを持っているのに対して、早苗は自分のおしっこでぐっしょり濡れたショーツが入った透明のビニール袋を持たされていた。いわゆる『お土産』だ。

早苗は手にしたお土産をどうにかして体の陰に隠そうとするのだが、歩道を行き交う人は前から来るだけではなく、足早に追い越して行く人々や一行の後ろをのんびり歩く人たちもいるから、誰にも見られないようにするのは不可能だ。もっとも、もしもビニール袋を隠しおおせたとしても、靴下に染みこんでいたおしっこが靴の中に溜まり、歩くたびにぐしゅっとした感触が足の裏から伝わってきて、自分がどれほど恥辱に満ちた粗相をしてしまったのかを一歩ごとに思い知らされてしまう。

その上、京子たち三人もずっと一緒で、離れ離れになる気配がまるでないのが早苗には辛かった。

「あ、あのね……京子……お姉ちゃんたち、自分のおうちに帰らなくていいの? 私は、真澄お、お姉ちゃんが一緒にいてくれるからもう大丈夫だよ?」

遂に思いあまって早苗は、すぐそばを歩く京子の横顔を振り仰いで言った。

「え?」

一瞬、京子はきょとんとした顔つきになった。だが、それも束の間。すぐにくすりと笑ってこんなふうに説明する。

「だって、お姉ちゃんたちのおうちもこっちだもん。私のおうちは真澄お姉ちゃんちの二軒西隣で、良美お姉ちゃんちは真澄お姉ちゃんちから東に四軒目なのよ。それに、美咲お姉ちゃんは良美お姉ちゃんの向かいに住んでいるの。みんな、御近所さんなのよ。だから、帰るのもこうして一緒なの」

こともなげに告げる京子だが、一方、その説明を聞いた早苗は絶望で胸が押し潰されそうになる。新しく造成開発された住宅地だと、同じような時期に何組もの新婚夫婦が入居する場合が多いから、入居から何年かすると、同じような年回りの子供ばかりになることも珍しくない。普通に考えれば確かにそうだ。しかし、明日から少女たちと顔を合わせないように注意して生活していればそのうち今日のことなんて忘れられると自分自身に言い聞かせ、それだけを心の拠り所にして恥辱の念から逃れようとしている早苗にしてみれば、三人ともが近所に住んでいることなど、まさに悪夢だ。

しかし、悪夢はそれだけでとどまりはしなかった。

「あ……!?」

不意に早苗がぶるっと両脚を震わせ、呻き声をあげて、その場に立ちすくんだ。

「どうしたの? 靴下と靴が濡れてて歩きにくい?」

斜め後ろを歩いていた真澄がすっと膝を折って目の高さを合わせ、早苗に声をかけた。

「な、なんでもない……」

早苗はうろたえながら、思わずそう答えていた。

「嘘おっしゃい。公園でも『なんでもない』って言ってたくせに、失敗しちゃったじゃない。またでしょ? また、おしっこをしたくなってきたんでしょ、早苗ちゃん?」

全部お見通しよとでも言いたげにすっと目を細めて真澄はぴしゃりと決めつけた。

「……う、う……ん」

真澄の指摘は図星だった。早苗はのろのろと頷くしかない。

「駄目じゃない、おしっこをしたくなったらちゃんとお姉ちゃんに教えなきゃ。じゃないと、さっきみたいなことになっちゃうのよ。――いつからなの? いつからおしっこしたくなったの?」

真澄はわざと声を張り上げた。

その声を耳にした通行人たちは何事かと振り向き、早苗が持っているビニール袋に気がつくと、袋の中のショーツと早苗の顔を見比べ、なにやら納得したような顔つきになって通り過ぎてゆく。

「……つ、ついさっき。それまでなんともなかったのに、急に……」

姉に叱責されて泣き出しそうにしている幼い妹そのまま、早苗は顔をうなだれてぽつりと答えた。

「我慢できそうなの?」

真澄は重ねて訊いた。

「……わかんない……」

そう答えるのが早苗には精一杯だった。

あとどれだけおしっこを我慢できそうか自分でわからないというのも情けない話だ。しかし、今の早苗には、そうとしか答えようがなかった。公園での失敗といい、ついさっきまで平気だったのに急に高まってきた今回の尿意といい、何かがいつもとはまるで違っているように思えてならなくて、他に答えようがないのだ。

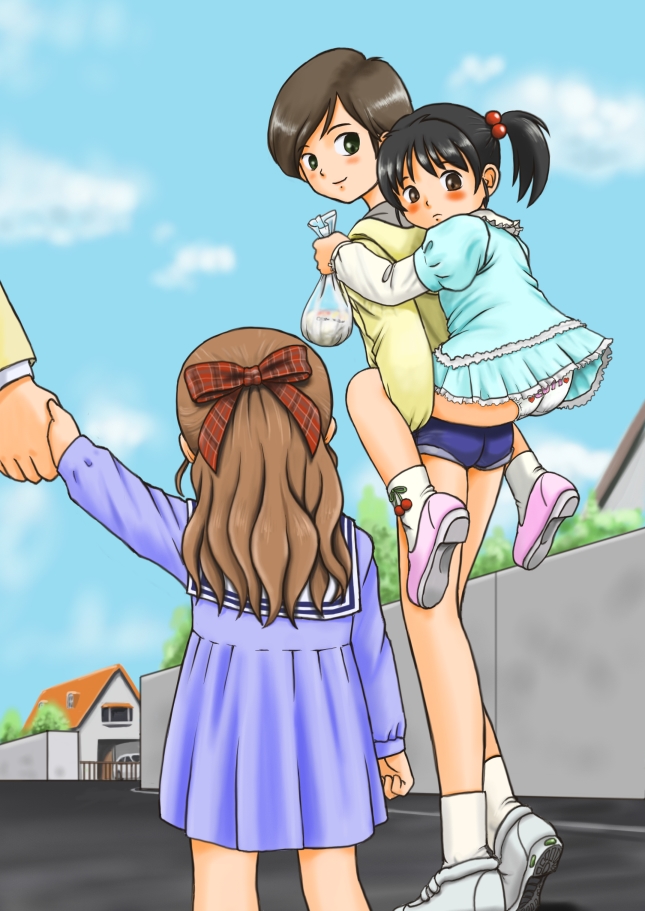

「わかった。じゃ、おんぶしてあげる。お姉ちゃんがおんぶしておうちまで連れて帰ってあげる。その方が早いから」

返答を聞くなり、真澄はくるりと振り返って早苗に背中を向け、両手を後ろに突き出した。

「え……?」

真澄が何を言っているのか咄嗟にはわからなくて、早苗はきょとんとした顔で瞬きを繰り返した。

「おんぶしてあげるって言ってるのよ。だって、間に合わないかもしれないんでしょう? ううん、公園での様子を考えると、絶対に間に合わないわね。いいの? こんな所で公園みたいなことになったら、今度はたくさんの人に見られちゃうんだよ? 早苗ちゃんが恥ずかしい失敗をするところ、大勢の人に見られちゃうんだよ?」

真澄の指摘に、公園での痴態が早苗の脳裏にありありと甦ってくる。最初のうちは本当にたいしたことがなくて充分に我慢できるほどだったのが、急に強くなって、気がつけばどうにもにらなくなってしまい、とうとう少女たちの目の前でしくじってしまった、普段とはまるで違う異様な尿意。またそんなことになったら、今度は少女たちに見られるだけではすまない。大勢の通行人の目に屈辱にまみれた恥ずかしい姿をさらす羽目になるのだ。

「さ、おいで」

真澄は早苗に背中を向けたまま手招きをした。

早苗は少しだけ迷った後、真澄の大きな背中にしがみついた。

真澄は早苗のお尻の下で両手を合わせ、細っこい体を軽々と支え上げて身軽に立ち上がった。

その拍子に、チュニックの裾が風をふくんでふわりと舞い上がる。それからも真澄が早苗の体を揺すり上げるたびにチュニックの裾がふわふわ舞ってショーツが見え隠れしたのだが、背中から転げ落ちないよう片手で真澄の首筋にしがみつき、もう片方の手にはショーツの入ったビニール袋を持たされている早苗には、それを防ぐ術はなかった。

「ね、ママ。あのお姉さん、遥香よりもずっと大きいのに、おんぶしてもらってるよ。赤ちゃんでもないのにおかしいね」

一行が改めてしばらく進んだ所で、不意に甲高い子供の声が響き渡った。

おそるおそる首を巡らせ、横目でちらと後方を窺った早苗の瞳に、母親と手をつないで歩いている幼い女の子の姿が映った。若い母親はクリーム色のスーツに身を包み、女の子は、裾が膝頭に触れるくらいの丈に仕立てたワンピースタイプのセーラースーツを着ていた。

(あ、あの子のセーラースーツ。あれって、附属幼稚園の制服だ。でも、幼稚園も春休みの筈なのに制服を着て、お母さんもわざわざスーツで外出なんて、何か行事でもあったのかしら。――うちのお母さんも、私が幼稚園の頃は、あの子のお母さんみたいに若々しかったんだろうな)

真っ白の大きな胸当てにコバルトブルーの糸で鮮やかに『S』の文字を刺繍したセーラースーツ。S女子大附属であることを示すその文字に気がついて、早苗は胸の中で呟いた。確かにそれは、幼い頃からずっと附属に通っている早苗も幼稚園時代に着用していた懐かしい制服だった。

だが、今は懐かしさに浸っている場合ではない。高校生の早苗と幼稚園児の遥香。年齢もずっと離れていてまるで見知らぬ二人だが、同じ附属に通う女の子からそんなことを言われて、ますます早苗の羞恥が掻き立てられる。

「そんなことを言っちゃ駄目よ、遥香。誰にもみんないろんな事情があるんだから、人様のことをそんなふうに言うものじゃないわ。あのお姉さんにしても、ひょっとしたら遊んでいるうちに怪我をして、それでおんぶしてもらっているのかもしれないんだし」

母親は声をひそめて幼い娘をたしなめるのだが、周囲のことなどまるで慮ることなく思ったことをそのまま言葉にするのが幼児の習性だ。おとなしく口を閉ざす筈がない。少女は不満そうに

「でも……」

と口を尖らせ、早苗をおぶって歩く真澄の脇をさっと擦り抜けたかと思うと、早苗が手にしているビニール袋に目敏く気がついて、

「ほら、このお姉さん、お土産を持ってるよ。ね、大きいのにおかしいでしょ? 遥香、もうパンツを濡らしたりしないよ。なのに、遥香よりずっと大きいお姉さんがパンツのお土産を持ってるなんて変じゃない?」

と、母親に向かって大声をあげるのだった。

そして、母親から更に

「いい加減になさい。今日の夕飯は遥香の大好きな目玉焼きハンバーグの予定だったけど、そんなことばかり言うんだったら、ピーマンだけの野菜炒めにしちゃうわよ。それでもいいの?」

と窘められると、

「ふーんだ、ママなんて大っ嫌い」

と真っ赤な舌をべっと突き出して、とっとと駆け出してしまう。

「ごめんなさい、娘のせいで嫌な思いをさせちゃって。本当にごめんね。――ほら、走っちゃ駄目。ころんで泣いちゃっても知らないわよ」

母親は早苗と真澄に向かっていかにも申し訳なさそうに頭を下げ、まだおぼつかない足取りで走り去る娘を追いかけて足早に遠ざかって行った。

「あの子が着ていた制服、附属幼稚園のでしょ? おばあちゃんちで見せてもらったアルバムに幼稚園の時の早苗お姉ちゃんの写真が貼ってあったから憶えてるんだ。――でも、このあたりって幼稚園も小学校も公立へ行く子ばかりで、附属に通う子は珍しいな。新しく引っ越してきたおうちかな」

二人の後ろ姿を見送りながら、真澄は早苗の耳元に口を寄せ、それまで『早苗ちゃん』と呼んでいたのを急に『早苗お姉ちゃん』という呼び方に戻して囁きかけた。

が、今のこの状況でお姉ちゃん呼ばわりは皮肉でしかない。しかも真澄は、そんな早苗の胸の内を知って知らずか、早苗のお尻の下で組んだ両手をもぞもぞと動かした後、こんなふうに付け加えた。

「早苗お姉ちゃん、ちびっちゃったでしょ? せっかく新しいパンツに替えてあげたのに、ちょっぴり湿ってるよ。これじゃ、あの遥香っていう子の方がお姉さんだね」

真澄の言う通りだった。さっき突然尿意を覚えて呻き声を漏らした時、数滴だけだがおしっこが溢れ出てショーツのクロッチ部分がじっとり湿ってしまっていた。公園での粗相からさほど時間が経っていないからもうしばらくの間はおしっこをしたくなることなんてないと思って油断していたところに思いがけなく急で強い尿意だったから、身構える余裕もなかった。

「本当に困ったお姉ちゃんだこと。このぶんだと当分の間は『早苗お姉ちゃん』じゃなくて『早苗ちゃん』だね、やっぱり」

真澄はそう言って幼い子供をあやすように早苗の体を軽く揺すってはチュニックの裾を何度もふわふわ舞い上がらせ、クロッチ部分がじっとり湿った女児用ショーツを道行く人たちに何度もさらして、悪戯めいた笑みを浮かべるのだった。

*

それぞれの家へ帰る少女たちの姿が見えなくなってから、真澄は自宅の門扉を引き開け、庭に敷きつめた大小様々の玉砂利を踏んで玄関に向かい、ドアのノブに手をかけた。

(これでやっとトイレへいけるんだわ。早く、早くして、真澄ちゃん。早く玄関のドアを開けてちょうだい)

真澄におぶさったまま早苗は胸の中で叫んだ。

が、真澄の方は

「あれ?」

と怪訝な声をあげ、ノブを何度かまわした後、諦め顔でひょいと肩をすくめるだけだった。

「ど、どうしたの、早苗ちゃん? 早くドアを開けて家の中に入ろうよ」

嫌な予感を覚えつつ、早苗は躊躇いがちに真澄を急かした。

「そりゃ、私も入りたいわよ。でも、鍵がかかってるの。もうすぐ帰るよってメールしておいたのに、お母さんたら出かけちゃったみたい。ま、よくあることなんだけどね。夕飯の支度をしている途中でも何か足りない物があると火加減を私に任せてスーパーへ行っちゃうこともたびたびだし」

慣れっこになっているのか、真澄は澄ました顔で言った。

「じゃ、じゃ、真澄ちゃんの鍵で開ければいいじゃない。持ってるんでしょ、鍵」

せっかく行けると思っていたトイレがお預けになるかもしれないという不安を覚え、早苗は声を荒げた。

が、そのせいで下腹部に余分な力が入って、再び数滴しくじってしまう。

「ほら、おとなしくしてないからまたちびっちゃったじゃない。このままおんぶしてあげていたら私の背中までびしょびしょにされちゃいそうだから、そろそろおりてもらうわね」

ショーツのクロッチ部分が更にじとっと湿っぽくなったのを敏感に感じ取った真澄は笑いを含んだ声で言い、おんぶしていた早苗を玉砂利の上に立たせた。

地面におろされる衝撃でまたもや数滴おしっこが溢れ出る。

「は、早く真澄ちゃんの鍵で開けてよ。早くったら」

早苗は尿意に耐えるために自分の下腹部に両手を押し当て、体をくねらせて悲鳴じみた声をあげた。

腰をかがめて今にも地団駄を踏まんばかりにしているその様子は、それこそ、おしっこを我慢している幼女そのものだ。

「でも、私、鍵なんて持ってないのよ。学校へ行く時は持って行くけど、それ以外の時は間違って落としちゃいけないから持って出ないようにしているんだ。私が学校以外の場所へ出かける時はたいがいお母さんが家にいるから持って出る必要なんてないしね」

肩で息をする早苗とは対照的に、真澄はしれっとした顔で言った。

「そんな、そんな……」

もうすぐトイレへ行けると思っていたのが駄目になった反動か、尿意がますます強くなる。

「じゃ、京子ちゃんちに行ってトイレを貸してもらおうか。すぐ近くに住んでるんだから」

少しだけ考えて真澄は言った。

「で、でも……」

早苗は言葉を濁した。早苗としてもトイレを使わせてもらいたいのはやまやまだ。しかし、もうどうしようもないほど高まった尿意のため、ちょっと体を動かしただけで失敗してしまいそうなところまで追い詰められてしまっていて、二軒隣の京子の家へ行くことさえ躊躇ってしまう。

真澄も早苗のそんな窮状には気がついている。気づいているくせに

「何を愚図愚図しているのよ。もうあんな目に遭うのは嫌でしょ? だったら、ほら」

と言って強引に早苗の手を引くのだった。

「待って、駄目、引っ張っちゃ駄目だったら。――あ!?」

力任せに手を引かれて体が前のめりになり、倒れまいとして右足を突っ張ったものの、その足が玉砂利に滑って、早苗はその場に尻餅をついてしまった。

途端に、股間がじわっと温かくなる。

「あ……あ……い、ぃやぁ〜」

庭の玉砂利に尻餅をついたまま呆けたような表情で真澄の顔を見上げる早苗だったが、すぐにその顔がくしゃくしゃに歪み、呻き声とも悲鳴ともつかぬ悲痛な金切り声が口を衝いて出た。

チュニックの裾がお腹の上まで捲れ上がってしまっていて、女児用ショーツの股ぐりのゴムが太腿をぴっちり締めつけている様子まで丸見えだ。それも、膝を立て、両脚を少し開きぎみにした格好で尻餅をついたものだから、クロッチ部分まであらわにして。

何度もちびってしまっていたせいで薄黄色に染まっていたクロッチ部分にじわっと染みが広がったかと思うと、ショーツの生地の上に幾つもの雫が玉になって浮かび上がり、それが次々にショーツの表面を伝い落ちては、お尻をびしょびしょにした後、しとどに玉砂利を濡らしてゆく。

「や、やだ……こんなの、こんなの、いやなんだからぁ!」

まるで駄々をこねる子供みたいに早苗は激しく首を振り、体をよじった。

その直後、門扉が開く気配があって、玉砂利を踏みしめる足音が近づいてくる。

「どうしたの真澄? なんだか叫び声が聞こえたみたいだけど、いったい何が……えっ、早苗ちゃん!?」

足音の主は摩耶だった。摩耶は、庭の端に立っている真澄の姿をみつけて慌てた様子で駈け寄り、その目の前で尻餅をついている早苗に気づいた。

「あ、お母さん。ちょっと大変なことになっちゃって……」

「そうみたいね。早苗ちゃんの様子を知らせる真澄からのメールを見て、早苗ちゃんが寒がってるんじゃないかと思って温かいシチューを作ってあげることにしたんだけど、仕上げに入れる生クリームをきらしていたから買いに行っていたのよ。でも、こんなことになるんだったら、家で待っていてあげた方がよかったわね。そしたら早苗ちゃんもトイレに間に合ったかもしれないんだし」

スーパーのレジ袋を手に提げた摩耶はいかにも気遣わしげな顔で早苗の様子を窺った。

だが、実をいうと、心配そうな真澄の声も、気遣わしげな摩耶の顔も、互いに示し合わせた上での演技でしかない。

公園での早苗の恥ずかしい粗相や、二人の目の前で早苗がさらしている痴態さえ、全ては摩耶と真澄が仕組んだ結果だ。

シャワーの後、お茶の時間に摩耶が早苗のために用意したのは、甘い香りのするココアだった。全身びしょ濡れになった早苗はシャワーを浴びても寒気が完全にはおさまっていなかったため、温かいココアをあっという間に飲み干したのだが、その中に摩耶は遅効性の利尿剤を混入しておいたのだ。

ゆっくり体に吸収されるように処方された遅効性の利尿剤は早苗が公園で花の首飾りを作っている最中に効き始め、自然な尿意とは比べようもないくらい急激に強まる尿意を惹き起こして、早苗に恥ずかしい失敗をさせるという役割を果たした。しかも、いったん体内に取り込まれた利尿剤の効果はすぐに消え去るものではなく、公園の芝生広場で痴態をさらした早苗は帰り道で再び異様な尿意に襲われ、真澄におんぶされて家まで戻ってきたものの玄関の鍵がかかっていたせいでトイレを使うことができず、今度は河野家の庭先で屈辱に満ちた粗相をしでかしてしまった。

真澄と早苗が帰宅する直前に摩耶が買い物に出かけたというのも事実ではない。真澄から詳細な状況を知らせるメールを受け取った摩耶は、二人が帰ってくる頃合いを見計らって玄関のドアに鍵をかけ、門扉横のガレージに身をひそめてタイミングを窺い、早苗の悲鳴を耳にしてから、買い物帰りを装っておもむろに姿を現したのだ。

そう、全ては摩耶が思い描いた筋書き通りに事は運んでいるのだった。

*

(どうして……どうしてあんなことになっちゃったんだろう。トラックに水をかけられて体が冷えているまま公園へ行って体調を崩しちゃったのかな。それとも、久しぶりの叔母さんちで緊張しているせいなのかしら)

玄関の上がり框で着衣を全て脱がされ浴室へ急きたてられた早苗は、シャワーの湯を浴びながらぼんやり考えた。まさかそれが実の叔母が仕組んだことなどとは露とも知らず。

(あ〜あ。こらから私、どうすればいいんだろう)

早苗は暗澹たる気持ちで溜息をついた。

その時突然ガラス戸が開いて、全裸の真澄が浴室に入って来た。

「え……!?」

思いがけない事態に、早苗は驚きの表情を浮かべて両目を大きく見開いた。

一方、真澄は

「そんなにびっくりしないでよ、体を洗ってあげようと思ってきたんだから」

とこともなげに応じてバスチェアを二つ並べ、そのうちの一つに腰をおろすと、タオルにボディソープを摺り込みながら、立ちすくんでいる早苗の顔をおもむろに見上げて言った。

「ほら、早苗ちゃんもこっちにおいで。お姉ちゃんが綺麗にしてあげるから」

一瞬は呆気にとられていた早苗だが、京子たちの前でもないというのにいつまでも自分のことを子供扱いする真澄に対して

「もうやめてよ、そんな呼び方。私の方が四つも年上なのよ。四つ年上の従姉の名前を呼ぶのに『早苗ちゃん』はないんじゃない? 今まで通り『早苗お姉ちゃん』って呼んでちょうだい」

と、不満をあらわにした。

だが、それに対して返ってきたのは

「お姉ちゃん? 早苗ちゃんがお姉ちゃんだって? ふぅん、そうなんだ、へ〜え」

という、どこか人を小馬鹿にしたような声だった。

「な、何よ、その言い方は」

早苗は思わず気色ばんで言い返した。

途端に真澄がバスチェアからすっと立ち上がって、浴室の壁に嵌め込みになっている大きな鏡の前に早苗を連れて行き、そのすぐ横に並び立つと、思わせぶりな口調で言った。

「誰かが私たち二人を見比べたとして、どう思うでしょうね。ほら、こんなに背の高さが違って、胸の大きさも違って、それに、ここの毛の濃さもこんなに違う私と早苗ちゃんを見比べて、どっちが年上だと思うかしら」

「そ、それは……」

「京子ちゃんも美咲ちゃも良美ちゃんも、三人とも、私の方がお姉さんだってすっかり思いこんでたよね? それどころか、早苗ちゃんのこと、自分たちよりも三つも下の小学三年生だって信じきっちゃって」

真澄は自分の頭の上に載せた掌を水平に動かして早苗の頭のずっと上のところでひらひら振ってみせ、自分の乳房をなぞって丸めた掌でそのまま早苗の乳房を覆って隙間を強調してみせ、更には、黒々と生え揃った自分の下腹部の茂みと早苗のまばらな恥毛とを交互に指差してみせた。

「……」

「それに、京子お姉ちゃんの体にしがみついておもらしをしちゃったのは誰だったのかな。おしっこのしぶきで京子お姉ちゃんの靴を汚しちゃったのは誰だったんだろう。ううん、それだけじゃないよね。せっかく穿き替えさせてあげた新しいパンツにおしっこをちびっちゃったのは? 私におんぶしてもらわなきゃおうちまで帰ってこられなかったのは? やっとおうちへ帰ってきたのにトイレに間に合わなくて庭先でおもらししちゃったのは? そんな子がお姉ちゃんだって? ――おんぶしてあげた時に言った筈よ。このぶんだと当分の間は『早苗お姉ちゃん』じゃなくて『早苗ちゃん』だねって。こんな簡単なことがまだわからないの?」

「……で、でも……私の方が四つも……」

早苗は鏡から目をそらし、尚も諦めきれない様子でぼつりと言った。

「四つも年上? まだそんなことを言ってるの?」

真澄は呆れたように言い、早苗の困り果てた顔つきをちらと横目で見て、面白そうに付け加えた。

「いいわ。じゃ、こうしましょう。これから明日いっぱい、おしっこを失敗しなかったら今まで通り『早苗お姉ちゃん』って呼んであげる。でも、一度でも失敗したらそれからずっと『早苗ちゃん』で決まりよ。それと、その時は私のこと、『真澄お姉ちゃん』って呼んでもらうことにするからそのつもりでいてね。京子ちゃんたちが一緒にいる時だけじゃないよ。二人きりの時も、人混みにいる時も、例えば私のことを早苗ちゃんのお友達に紹介する時も、いつもいつも『真澄お姉ちゃん』よ。それでいいよね?」

「そんな……」

「怖いの? ひょっとしたらまた恥ずかしい失敗をしちゃうんじゃないかって怖いのね? だったら、いいわよ。お互い、好きなように呼び合いましょう。私は勝手に『早苗ちゃん』って呼ぶし、逆に、早苗ちゃんは私のこと『真澄ちゃん』とでも『真澄』とでも好きに呼んでいいよ。――ただ、京子ちゃんたちにいつまでも勘違いさせたままじゃ気の毒だから、本当のことを教えてあげなきゃいけないわね。早苗ちゃんは本当は高校三年生なんだよって。高校生のくせにおしっこを我慢できなくておもらししちゃったんだよって。そのこと、京子ちゃんたち、自分のお母さんに話すかな。そしたら、すぐに近所の奥さんたちの間で噂になるでしょうね。河野さんのお宅で預かっているお嬢さん、高校生のくせに――って」

「や、やめて……それだけは……」

「だったら、これから明日いっぱい失敗しないでいられるのね?」

真澄は念を押すように言って早苗の返答を待った。

早苗にできるのは、唇を噛みしめて弱々しく頷くことだけだった。

「はい、それでいいわ。本当に早苗ちゃんはお利口さんだこと」

真澄は、リビングルームで京子たちがそうしたように早苗の頭を撫で、わざと優しい声で褒めそやした。

「だから、そんな呼び方は……」

「明日いっぱい失敗しなかったら『早苗お姉ちゃん』に戻してあげるって言ったのよ、私は。だから、明日が終わるまでは『早苗ちゃん』よ、おんぶしてあげた時に言った通り」

早苗の力ない抗議の声を途中で遮って真澄はぴしゃりと言った。

「……」

「わかったら、ほら、この椅子に座って」

真澄は渋々口をつぐんだ早苗の足元にバスチェアを押しやり、肩を押さえつけて強引に座らせてから自分はその正面に座ると、早苗の両脚を強引に開かせて、その間に自分の足を差し入れた。こうしておけば、早苗が脚を閉じることは絶対できない。

「な、なに……」

不安に駆られた表情で早苗が唇を震わせる。

「心配しなくていいのよ。二度もおしっこで汚しちゃったところを綺麗にしてあげるだけなんだから」

真澄は、あらわになった早苗の股間にシャワーの湯をかけ、ボディソープを染み込ませたタオルを押し当てた。

みるみる、早苗の下腹部が無数の泡に包まれる。

「ほら、気持ちいいでしょ? 女の子のデリケートなところはいつも清潔にしとかないとね」

真澄は泡だちをよくするためにタオルを揉みしだきながら、ゆっくり早苗の肌の上を滑らせた。むろんのこと、一番感じやすい部分を狙って。

「ん……」

早苗の口から微かな喘ぎ声が漏れる。

「あらあら、なんて声を出すのよ、早苗ちゃんてば。まだおっぱいも膨らんでなくて大人の印も生え揃ってない、所かまわずおもらししちゃうお子ちゃまのくせにこんなところだけおませさんだなんて、困った子ね」

真澄は薄く笑って言い、少し間を置いてから続けた。

「それにしても、早苗ちゃんも早苗ちゃんよね。おもらし癖があるんだったら前もってそう教えてくれればよかったのに。そうしたら、私もお母さんもそれなりの心づもりができたんだから」

「そんな……おもらし癖だなんて……」

「そうじゃないって言うの? だったら、二度もしくじっちゃったのはどうしてなのかしら?」

「あ、あれは……体の調子とか……まだ新しい街に慣れてないとか……」

「そう? だったら、尚更それをちゃんと確かめてみなきゃいけないわね。さっきも言った通り、明日いっぱい一度も失敗しなかったら、今日の失敗はたまたまだったってことで済ませてあげる。それでいいんだよね? ま、失敗しちゃったら、やっぱりおもらし癖があったんだってことで、京子ちゃんたちがいない所でも私のことを『真澄お姉ちゃん』って呼んでもらうようになるけど、自信があるんだったら、そんなの、なんでもない交換条件だよね?」

早苗の言い訳を逆手に取ってさっきの約束の内容を繰り返し押し付けながら、真澄は早苗の秘部を尚もタオルで責めたてた。

「……だ、駄目、そんなとこ……」

早苗の頬にさっと朱が差す。

「駄目じゃないわよ。早苗ちゃんが自分のおしっこで汚しちゃったんだよ、ここ。だから綺麗にしてあげてるのに、何が駄目なのよ」

真澄は早苗の顔をねめつけ、ぶくぶくと無数の泡をたて続けるタオルの端でデリケートな部分を撫でさすった。

「んん……ゃ、やだってば……」

早苗の頬がますます熱くほてる。

思春期の只中にある真澄が自慰の悦楽を覚えていたとしても、なんら不思議なことはない。大好きな若手アイドルの顔を思い浮かべながら自分自身を悦ばせることがあったとして、それは決して責められることではない。そして、興味本位で自分の体のあちらこちらをいじっているうちに、やがて、より甘美な刺激を与えてくれる快楽のポイントがどこにあるかを探りあてるのも、ごく自然な流れだった。

真澄の指は滑らかに動きまわり、自分の経験をもとに、早苗の下腹部にある悦楽のポイントをまさぐり続けた。

かつては優しく面倒をみてくれた四つ年上の従姉が今や自分の指の動きに合わせて熱い吐息混じりの喘ぎ声を漏らし、体をのけぞらせる様を目の当たりにして、真澄は、なんとも表現しようのない、体中がぞくぞくするような昂ぶりを覚えていた。それが自分の体の中に流れる母親の血に由来するものなのか否かは明確ではない。しかし、四つ年上の従姉を自分の思いのままに操る加虐の悦びに、今たしかに真澄の下腹部はじんじん疼いているのだった。

しかも、これまでは『早苗お姉ちゃん』と呼んでなついていた従姉を、母親の企みに従っていずれは従順な妹に仕立てあげ、今度は自分のことを『真澄お姉ちゃん』と呼ばせることになるのだと思うと、妖しい悦びにいよいよ胸が満たされる。

*

痴悦に酔いしれるまま、どれくらいの間、真澄はそうして早苗の下腹部を嬲り続けただろうか。

気がつけば、どこか恨めしそうに、うっすらと涙を浮かべた瞳で早苗が真澄の顔を振り仰いでいた。

「お、お願いだから、もうやめて。私の体から手を離してちょうだい、ね、お願いだから」

今にも消え入らんばかりの弱々しい声でそう哀願する早苗の顔からは、切羽詰まった様子がありありと見て取れる。

「どうしたの?」

異様な昂ぶりを胸に秘めたまま、真澄は短く問い返した。

「……お、おしっこが出そうなの。だから……」

一瞬躊躇った後、早苗は真澄の顔から目をそらして言った。

「あら、お利口さんだこと。ちゃんとおしっこを教えられるようになったんだ、早苗ちゃん」

いいしれぬ加虐の悦びに浸りつつ、真澄は早苗のことをわざと子供扱いして応じた。

「だ、だから、トイレへ……」

早苗は真澄の目を見ないようにして訴えかけた。

「うん、わかった」

真澄は大げさに頷いてみせたが、意味ありげな笑みを浮かべて

「でも、おしっこだったらわざわざトイレへ行かなくてもできるんじゃない?」

と言うと、さっと立ち上がって早苗の背後にまわりこみ、バスチェアに座っている早苗の太腿の下に両手を差し入れた。

「な、何をするのよ!?」

突然のことに早苗は抵抗することもかなわず、身を固くするばかりだ。

「おしっこが出そうなんでしょ? だから、させてあげるのよ」

真澄はこともなげに言って、早苗の体を後ろから抱き上げた状態で元のバスチェアに座ると、自分の膝の上に早苗のお尻を載せ、

「ほら、あれを見てごらんなさい」

と、壁の一角を指差した。

早苗が指し示した先には、嵌め込みの鏡に映った二人の姿があった。

鏡の中の早苗は真澄の膝にちょこんとお尻を載せて、もうボディソープの泡が殆ど溶け去ったせいであらわになった童女のような股間を無防備にさらけ出していた。早苗は慌てて両脚を閉じようとするのだが、真澄の手で左右の太腿をつかまれてしまっていて思い通りに脚を動かすことができない。

「小っちゃい子はね、こんなふうに抱っこされておしっこをさせてもらうのよ。さ、上手におしっこができるようにおまじないをかけようね。ほら、しーこい、しーこい」

真澄が早苗の耳元に甘ったるい声で囁きかけた。

その声を耳にした途端、早苗の脳裏に、十数年前の光景がありありと甦ってきた。

それは、早苗が六歳、真澄が二歳になった春、祖母の家に法事で親類が揃った日の光景だった。もう少しでおむつ離れできそうになっていた幼い真澄がおしっこを教えた際、大勢の親類の昼食を用意するのにおおわらわで手を離せない摩耶に代わって祖母が真澄を後ろから抱え上げて用を足させた、あの時の光景に違いなかった。その時、傍らで二人の様子をじっと見守っている早苗にも、祖母が真澄の耳元に優しく囁きかけた言葉がはっきり届いていた。そう、あの祖母の言葉こそ。

あの時に祖母の手で抱っこされておしっこをさせてもらっていた真澄の手によって今は早苗が抱き上げられ、あの時に祖母が口にしたのと寸分違わぬ言葉を、今は真澄が早苗の耳元に囁きかけているのだ。

「いや! こんなの、こんなの、絶対にいやぁ!」

早苗は激しくかぶりを振り、力まかせに身をよじった。

しかし、却ってそれがいけなかった。

まだ効き目が残っている利尿剤のせいでまたもや高まってきた尿意は、真澄に秘部を責めたてられたせいでもう我慢できないほどになっていた。そんな状態で体に余計な力を入れたものだから堪らない。

「や、やだ。こんなの、こんなの、こんなの……いやなの〜!」

「ほら、しーこい、しーこい。そうそう、それでいいのよ。上手におしっこできて本当に早苗ちゃんはお利口さんだこと」

トイレトレーニングの真っ最中だった真澄に向かって優しく言い聞かせた祖母の言葉。それをそのまま真澄の口から聞かされながら、まばらな恥毛しか生えていない幼女めいた股間をあらわにした早苗は真澄の膝の上で温かいおしっこをとめどなく溢れさせるのだった。

*

「随分ゆっくりだったわね。久しぶりに二人で入るお風呂がそんなに楽しかったの?」

後ろから抱きかかえられ小さな子供みたいな格好でおしっこをさせられた後、あまりの屈辱と羞恥に浴室で呆然としていたのを、真澄に手を引かれて脱衣場へ連れ出された早苗だったが、そこには摩耶が待ち構えていた。

「うん、とっても楽しかったよ」

浴室で早苗を責めたてていた時の顔が嘘のような屈託のない笑みを浮かべて真澄が言った。

「そう。だったらいいんだけど」

浴室での出来事を知ってか知らずか摩耶は早苗の顔と真澄の顔を交互に見比べ、棚に置ておいた脱衣箱から吸水性の良さそうな生地でできた衣類を取り出した。

「ちょっと早いけど、パジャマを着てもらうわね。昼間のチュニックは洗濯しなきゃいけないし、この時間ならもうお客様がみえることもないでしょうから、パジャマの方が寛げると思って用意しておいたの」

そう言って摩耶が早苗の目の前に差し出したのは、レモンイエローのガーゼ地でできたパジャマだった。それも、少し大きめのフリルになった裾がスカートふうにふわっと広がったトップスと、膝のあたりできゅっとリボンで結わえるようになっているふんわりしたセミハーフパンツとの組み合わせの、幼い女の子向けの愛くるしいナイティだ。

「こんなの、私……」

首をうなだれたまま上目遣いにナイティをちらと見た早苗は弱々しくかぶりを振った。

と、バスタオルで体を拭きながら真澄がおかしそうに言う。

「何を言ってるのよ。昼間だって私のお下がりのチュニックを着ていたでしょ? そのパジャマも私のお下がりなんだから、嫌がる理由なんてないじゃない」

「だって……だって……」

「まさか、小っちゃい子が着るようなパジャマは恥ずかしいから嫌だなんて言わないよね? 公園と庭先で二度も恥ずかしい失敗をしちゃったくせに、今さら何が恥ずかしいっていうの。おもらし癖が治らないような子にはそういうパジャマがお似合いなのよ」

真澄は面白そうに言い、しばらく早苗の様子を窺った後、にまっと笑って続けた。

「お風呂場で約束したよね。これから明日いっぱい、一度でもしくじっちゃったら私のことを『真澄お姉ちゃん』って呼ぶって約束したよね。なのに、約束したすぐ後、失敗しちゃったんじゃなかったっけ? お風呂場でおしっこしちゃったのは誰だったっけ?」

「え? お風呂場でも失敗しちっゃたの、早苗ちゃん?」

真澄の言葉を摩耶がわざとらしく聞き咎める。

「そうなのよ。外からだとシャワーの音と区別がつかなかったもしれないけど、しちゃったのよ、お風呂場で」

体を拭き終え、続いて髪の水気をバスタオルで丁寧に拭いながら真澄はこともなげに言った。

「で、でも……」

早苗は何やら言い返そうとするものの、何をどう言っていいのかわからず、言葉を途中で飲み込むと、恨みがましい目で真澄の端正な横顔を睨みつけた。

「うふふ、怖い顔しちゃって。ひょっとすると、あれは自分のせいじゃないって言いたいのかな。じゃ、いいよ。ちゃんとおしっこを教えてくれて、私がおしっこをさせてあげたんだから、失敗じゃないことにしてあげてもいい」

真澄は早苗の顔を見おろして応じ、少しだけ間を置いて続けた。

「ただし、それには交換条件があるわよ。お母さんが用意してくれたパジャマを着たらノーカウントにしてあげる。でも、どうしてもそのパジャマが嫌だって言うんだったら約束を守ってもらう。それでどう? ――あ、そうだ。早苗ちゃんがどんな格好でおしっこしたのか、京子ちゃんたちにも教えてあげなきゃいけないわね。あの子たち、面倒見がいいから、早苗ちゃんがチームメイトになったらいろいろ世話を焼いてくれるでしょうね。もしかしたら、おしっこのお世話までしてくれるかもしれない。その時、早苗ちゃんにどうやっておしっこをさせてあげればいいのか京子ちゃんたちが困らないように前もって教えといてあげなきゃ。ね?」

「あら、お風呂場じゃ、真澄がおしっこをさせてあげたの? ふぅん。だったら、私にも教えてもらおうかしら。今日から二年間ずっと面倒をみてあげなきゃいけな……」

「や、やめて、早苗ちゃ、早苗お姉ちゃん! それに、叔母さんも、それ以上聞かないで!」

早苗は二人のやり取りを途中で遮り、激しく首を振った。

「いいわよ。でも、わかってるよね?」

「わかったわよ。このパジャマを着ればいいんでしょ!?」

早苗は自暴自棄ぎみに応じ、摩耶が持っているパジャマに手を伸ばした。

が、摩耶はすっと身を退き、レモンイエローのナイティを自分の体の背後に隠してしまう。

「え……?」

「私が着せてあげる。チュニックも私が着せてあげたでしょう? だから、これも着せてあげる。早苗ちゃんは何もしなくていいのよ」

思わずきょとんとした表情を浮かべる早苗に向かって、摩耶はねっとりした声で囁きかけた。

「そうね、お母さんに着せてもらうといいわ。私、小さい頃から、ふりふりの洋服を着ないだけじゃなくて、何でも自分でする子だったらしいの。なにかにつけ子供の面倒をみたがる、お世話好きのお母さんはそれが気に入らなくて、今でも『せっかくの女の子なのに、本当に可愛げのない子なんだから』ってよく愚痴ってるのよ。だから、ここは私の身代わりになってもらおうかな。それでいいよね? そしたら、お風呂場のおしっこはノーカウントにしてあげるから」

いかにも面白そうに、それでいて有無を言わさぬ強い口調でそう言う真澄に対して、早苗は何も言い返せない。

「――はい、できた。昼間も可愛らしかったけど、あの時と比べても、うんと可愛くなったわよ。ほら、自分の目で見てごらんなさい」

チュニックの時と同様、摩耶は、ナイティに身を包んだ早苗を鏡の前に立たせた。

今度はアニメキャラをプリントしたショーツではなく、股ぐりが細かなフリルになっている水玉模様のショーツを穿かされ、その上にレモンイエローのガーゼ地で仕立てたナイティを着せられ、髪をツインテールに結わえられた早苗からは、チュニックの時よりも更に子供じみた印象を受ける。

そして、これも昼間と同様、真澄が早苗の横にすっと並び立った。いつのまにか真澄もナイトウェアに着替えていたのだが、幼児用のナイティを着せられた早苗とは対照的に、真澄の方は、くるぶしまでの丈の、きちんとしたレディース向けのネグリジェを身に着けていた。ジーンズのハーフパンツにパーカーというラフな服装の時の真澄はボーイッシュなイメージが強いが、、こうしてシフォン地のネグリジェを着ると、短めの髪が却って大人びて見え、とてものこと中学生とは思えない雰囲気を漂わせている。

二人のことを、お風呂上がりの若い母親と幼い娘だと勘違いする者がいたとしても決して不思議ではないほど、互いの年齢は逆転して見えた。

|