|

《5 朝の出来事》

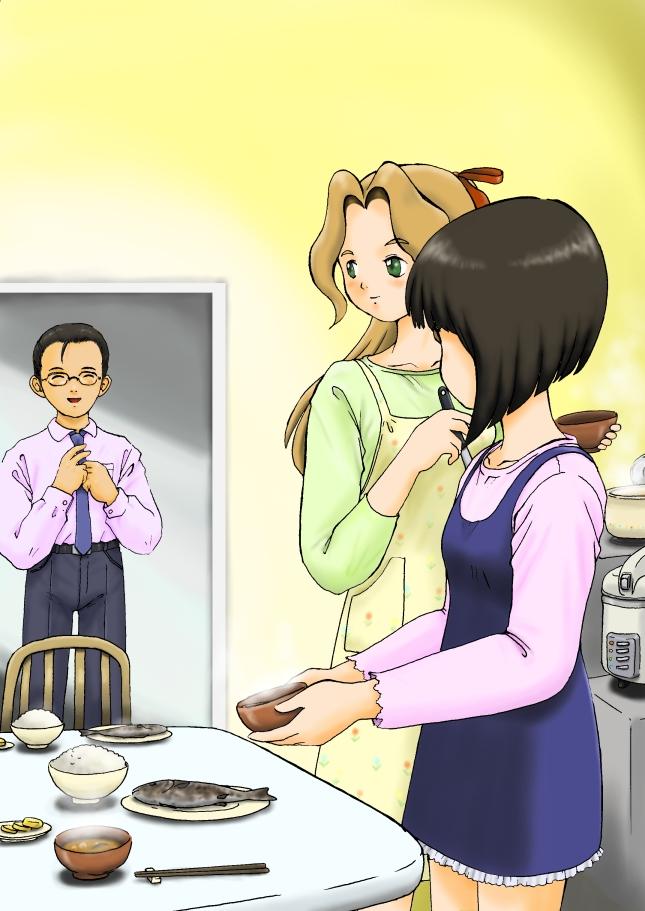

ダイニングルームに姿を現した優の鼻をくすぐったのは、いつものコーヒーの香りとは異なる、味噌汁のいい匂いだった。

「おはよう、優さん」

ドアが開く気配を察したのか、玉杓子を持った美幸がくるりとこちらに振り向いて、にこやかな笑顔で言った。

「……おはよう、お父さん」

ご飯と味噌汁、それに焼き魚や卵焼きを盛りつけた食器をテーブルに並べながら真衣も挨拶をするのだが、なぜとはなしに優の視線から逃れようとするそぶりが見え隠れしていた。

「ああ、おはよう」

朝の挨拶を返しながら自分の席についた優は、目を細めて誰にともなく言った。

「やっぱりいいもんだね、奥さんがつくった朝ご飯を娘がテーブルに並べている光景というのは。なんて心温まる朝なんだろう」

「これまでは、まだ学生の真衣ちゃんに家事をまかせていたんでしょう? でも、それじゃ真衣ちゃんが可哀想だから、まだ籍は入ってないけど、今日からはなるべく私がすることにしたの。真衣ちゃんには勉強に専念してもらいたいしね」

「ああ、そうだったのかい。正式に結婚するまでは家に馴染んでもらえるだけでいいと思っていたんだけど、そう言ってくれるなら大助かりだよ」

優は相好を崩して言った後、大きく頷き、いかにも満足そうな声で続けた。

「それにしても、美幸さんが真衣のことを早速『真衣ちゃん』なんて呼んでくれるのが嬉しいね。難しい年頃の女の子のことだから、いろいろあると思うんだけど、もうそんなに仲良くなったのかい?」

「ええ、そうですよ。真衣ちゃんてば本当に素直ないい子だから、これからもずっと仲良くやっていけそうで私も嬉しくて」

「そりゃ、よかった。ところで、真衣は美幸さんのことをどう呼んでいるんだい?」

優は味噌汁のお椀を持ち上げながら、真衣の方に向き直った。

「……先生。鈴木先生って……」

少し口ごもりぎみに、真衣はぽつりと答えた。

「そうか、真衣の方はまだ『お母さん』とは呼べないか。ま、亡くなった本当のお母さんの思い出もあるし、無理強いはしたくないけど、できるだけ真衣の方からも美幸さんのことを……」

たしなめるようにそう言う優を押しとどめたのは美幸だった。

「いいんですよ。もっと仲良くなれば、自然と私のことも『お母さん』って呼んでくれるようになるんだから、今は成り行きにまかせましょう。ええ、そう呼んでくれるようになるに決まっているんです。――ね、真衣ちゃん?」

美幸は、そうなるのが当然とでも言いたげな口調だ。

それに対して真衣は

「……あ、は、はい……」

と、おどおどした様子で頷くしかなかった。

昨夜から今朝までのさほど長くない時間の内に三度もしくじってしまい、そのたびに美幸の手で紙おむつを取り替えられた真衣には、それより他にできることなど一つもありはしなかった。

*

夜中の一時に目を覚まし、自分でするからと幾ら訴えかけても聞き入れられず美幸の手で強引におむつを取り替えられ、まだ湯気を立てていそうなおしっこを吸収した紙おむつの重さを目の前で量られる屈辱。けれど、言葉では言い表せないほどの羞恥に身を焼かれつつも、新しい紙おむつに下腹部を包み込まれて再び美幸の腕に頭を載せ、お腹をぽんぽんと優しく叩かれているうちに、いつもの睡眠習慣には抗うことができず、いつのまにか再びぐっすり寝入ってしまった真衣だった。

そんな真衣が改めて目を覚ましたのは、しかし、いつもの起床時間にはまだ早い午前三時ごろのことだった。その時も、一時ごろに目を覚ました時と同様、美幸がベッドから床におり立つ気配を察してのことだったし、おむつの内側がじっとり湿っているのも、僅か二時間前の時とそっくり同じだった。

しかも、それで終わったわけではなかった。三たび、今度こそ空が白んでくるのに合わせるように目覚めた真衣だったが、それでも、まだ五時前のことだった。三十分とはいえ、いつもよりも早い目覚め。その理由がその夜三度目のおねしょのせいなのは、敢えて言うまでもないところだろう。

「やれやれ、本当に困った子だこと。立て続けに三回もおむつを汚しちゃうなんて」

診察室で会った時や、佐藤家にやって来てすぐの頃はまだ他人行儀な話し方だった美幸だが、さすがに三度目のおねしょに気づいた時には、真衣のことをすっかり子供扱いする口調に変わっていた。もっとも、美幸の乳首をネグリジェ越しにちゅうちゅう吸いながらおむつを汚してしまう真衣の様子を繰り返し目にしていれば、そうなるのも当然といえば当然か。

「……そんな、小っちゃい子に言うみたいな言い方……」

それまでの二回と同じように今度もナイティの裾をお腹の上まで捲り上げられて、丸見えになった紙おむつの側部のステッチを美幸の手で破かれ、おしっこを吸ってじっとり濡れたおむつを外されながら、真衣は弱々しく首を振り、恨みがましい声を漏らした。

しかし、美幸の方は、そんな真衣の抗弁に耳を貸す気配もない。

「小ちっちゃい子みたいなんじゃなくて、小っちゃい子そのものなのよ、真衣ちゃんは。小っちゃい子だから、おっぱいを吸いながらおむつを汚しちゃうんじゃないのかな? なんたって、赤ちゃん返りの真っ最中なんだから、真衣ちゃんは」

真衣の下腹部から剥ぎ取った紙おむつをくるりと丸めて、外側に付いているテープで留め、それを計量秤に載せながら、美幸はあやすように言った。

「……真衣ちゃんだなんて、そんな呼び方……」

美幸の自分に対する呼び方がそれまでの『真衣さん』から『真衣ちゃん』に変わったことに気づいた真衣は、ますますの羞恥に、拗ねたような顔になる。

「だって、何度でも言うけど、真衣ちゃんは小っちゃい子どころか、それよりも小っちゃな赤ちゃんなんだもの。――約束したんじゃなかった? 恥ずかしいおねしょ癖を治すためならどんなことでもしますって。その手始めが赤ちゃん扱いよって私は説明した筈よ」

「……」

初めて美幸の手でおむつを取り替えられた時、真衣は、自分が赤ちゃん返りしているのだと告げられた。その上で、赤ちゃん返りの状態から抜け出すには、赤ちゃん返りしているという事実を自ら認め、母親の代わりになってくれる誰かに思い切り甘えることで、今まで胸の奥底に溜め込んでいた様々な思いを解き放つしかないと説明された。そして、その手助けをしてあげられるのは、新しい家族でありと同時に真衣だけの主治医になった美幸しかいないのだとも。

要するに、中途半端な赤ちゃん返りの状態を終わらせるには、むしろ、徹底的に赤ちゃん扱いされるしか方法はないのよと美幸は真衣に教え諭したわけだ。

ちゃんとした医師免許を持ち、しかも、助けを求めて自らの意志で足を運んだ相手である美幸からそう告げられると、何も言い返せない。それも、おねしょで汚してしまったおむつを取り替えてもらいながらのことだから尚更だ。

「うふふ。思い出したみたいね、私とどんなことを約束したのか」

唇を噛みしめて押し黙ってしまった真衣に向かって美幸は満足げに頷いてみせ、紙おむつのパッケージの横に置いてある丸い容器からウェットティッシュのような純白のシートをすっと抜き出して、それまで紙おむつに包み込まれていた真衣の下腹部に押し当てた。それは、おむつを取り替える際に赤ん坊の下腹部を拭き清めるためのお尻拭きだった。

「あん……」

小さな子供の敏感な肌がただれないよう、刺激の強い薬剤は含んでいない。とはいえ、消毒用に薄いアルコール類を染みこませているため、肌に触れるとひやっとする。その感触に、真衣は思わず喘ぎ声を漏らしてしまった。

このお尻拭きは、もともと真衣が用意していた物ではない。真衣にしてみれば父親におねしょの事実を気づかれることを恐れ、布団やマットを汚すまいとして渋々ながら紙おむつを使うことにしたものの、それ以上のことには考えがまわらなかった。朝になって紙おむつを外してショーツに穿き替える際、下腹部を濡れタオルで拭いているとはいえ、それだけで雑菌を完全に拭い落とすことはできないのだが、そこまで気遣っているほどの精神的な余裕は持ち合わせていないため、ちゃんとしたお尻拭きを買い揃えることもしていなかったのだ。

「気持ちいいでしょ? じっとり濡れたおむつを外してもらって、ひんやりしたお尻拭きで綺麗にしてもらうのって、とっても気持ちいいよね? よかったわ、念のためにと思って持って来て。でも、お尻拭きが置いてないなんて、これまでどうしてたの? パンツを穿く前にシャワーでも浴びていたのかな?」

美幸は、お尻拭きを持つ手をお尻の膨らみの方から股間の方へと滑らせ、あまり豊かとはいえない飾り毛を撫でるようにして、微かに付着しているおしっこの雫を拭い取りながら言った。

「い、いいえ。……毎日、朝早くからシャワーなんて浴びていたら父に怪しまれますから」

「そう。確かにそうね。洗面所で朝シャンするくらいならともかく、毎朝シャワーじゃね」

美幸は軽く頷いて同意してみせ、おしっこの雫を拭き取ったお尻拭きをゴミ箱に捨てると、ごく自然な口調でこんなふうに付け加えた。

「さ、これで綺麗になったから、また新しいおむつをしようね。新たしいおむつはふかふかのさらさらで気持ちいいわよ」

それは、これまで二度おむつを取り替えるたび真衣に言って聞かせたそのまま、もうすっかり美幸の口に馴染んでしまった言葉だ。

それに対して真衣は慌ててかぶりを振り、

「お、おむつは……もういいです。もう起きるから、パンツを穿かなきゃ……」

と、どこか哀願するような口調で応じた。 「あら、本当にパンツでいいの、真衣ちゃん? 赤ちゃん返りしちゃった上の子は、生まれたばかりの下の子と同じように自分も扱ってもらいたくて、おむつをあててってせがむそうよ。真衣ちゃんも同じじゃないのかな? 一晩に三度もおねしょでおむつを汚しちゃうくらいだもの、本当はおむつが大好きになっちゃったんじゃないのかな?」

美幸は、心細そうな表情でこちらを見上げる真衣の目の前にパッケージから取り出した新しい紙おむつをさっと突き出して、面白そうに言った。

「そんな……おむつが好きになっちゃっただなんて、そんな……」

「ま、いいわ。赤ちゃん返りしちゃっておむつをせがむような子でも、お出かけする時は他人の目を気にして、ちゃんとパンツを穿くことも多いらしいから、今日は真衣ちゃんもパンツにしてあげる。おむつはお家の中だけ、お出かけの時はパンツ。それでいいわね?」

真衣のうろたえぶりをおかしそうに眺めながら、美幸は、いったん取り出した紙おむつを改めてパッケージに戻した後、冗談めかした口調で続けて言った。

「でも、一度でもお出かけの途中でおもらししちゃったら、その時はおむつよ。そうなったら、それから先はずっとおむつにするから、そのつもりでいてね」

「お、おもらしなんてしません。赤ちゃん返りか何か知らないけど、私、高校生なんですよ。おもらしなんてするわけありません!」

美幸が言い終わるか終わらないかの内に、いささかムキになって真衣が言い返した。

だが、無理して虚勢を張っている様子が透けて見え、それが面白くて、ついつい、なだめるというよりも半ばからかい気味に

「わかったわ。そうね、真衣ちゃんはパンツのお姉ちゃんだもの、おもらしなんてしないわよね。本当はおむつの赤ちゃんなんかじゃないんだから、おねしょはともかく、おもらしなんてね」

と美幸が応じる。

すると、真衣は、頬を真っ赤にして押し黙ってしまった。おねしょのことを言われると何も言い返せなくなる自分自身が悔しい。

「じゃ、これから朝ご飯の用意をするから手伝ってちょうだい。パンツのお姉ちゃんだもの、上手にお手伝いできるわよね?」

丸裸の下腹部をあらわにして唇を震わせる真衣を、美幸は尚も子供扱いして言った。そうして、なんとも表現しようのない笑みを浮かべてこんなふうに続ける。

「朝ご飯を食べ終わったら、お父様の出張に必要な物を買いにお出かけするから、早速、真衣ちゃんがおもらしなんてしないかどうか確かめられるわよ。よかったわね、真衣ちゃん。これでちゃんとできたら、胸を張って、自分のこと、パンツのお姉ちゃんだって言えるんだもの。――さ、それじゃ、パンツを穿いちゃおうね。いつまでもそんな格好だと風邪をひいちゃうわ。風邪をひいちゃったら、おねしょがもっとひどくなって、おむつがもっともっとたくさん要るようになっちゃうものね」

それに対して、あとのことは自分ですると言い張って身をよじったが、抵抗も虚しく、それこそ自分ではパンツも穿けない幼い子供同様に美幸の手でショーツを穿かされ、ナイティから普段着に着替えさせられてキッチンへ連れて行かれてしまう真衣だった。

*

優の携帯電話が鳴ったのは、食後のお茶も終わり、美幸が食器を片付け終えてすぐのことだった。

「おはようございます、専務。――ええ、これから家を出ますので、ミーティングが始まる三十分前には社に着きます。――あ、はい。ああ、そうですか、法務部からは知財課のメンバーが二人参加してくれるんですね。ええ、心強い限りです。それと、転送していただいたメールは昨夜の内にチェックを終えて、添付資料にも目を通しておきました。はい、では、後ほど」

電話は、優が勤めている製薬会社の重役からだったようだ。通話を終えた優はふっと溜息をついて携帯電話をポケットに戻し、シンクを離れてこちらに歩いてくる美幸に向かって言った。

「じゃ、そういうことだから、買い物はまかせるよ。必要な物は昨夜のリストの通りでいいけど、あまり安い物じゃなく、ちゃんとしたメーカーのを頼むよ。外国出張中に故障されたんじゃたまらないから」

「まかせておいてちょうだい。これでも目利きは確かだから」

美幸は洗い物で濡れた両手をエプロンで拭い、にこやかな笑顔で頷いた。

が、真衣は二人の会話についていけない。

「……どういうことなの、お父さん? 出張中に要りそうな外国で使える電気髭剃りとかパソコン用のコンセントアタッチメントとか、今日、一緒に買いに行く予定だったでしょ? なのに、鈴木先生に買い物はまかせるよって、それって、どういうことなの?」

ふと疑問に思った真衣は優に尋ねた。

それに対して優の口から返ってきたのは

「うん、三人で暮らし始めた記念に、今日は一緒に買い物に出る予定だったね。久しぶりに都心に出て、お昼は三人でおいしい物を食べようって約束したね。――でも、昨夜、専務から直々に電話が入ってね、今日は土曜日で本当は会社お休みなんだけど、緊急ミーティングを開くことになったんだよ。なんでも、父さんと入り替わりにドイツから帰ってくることになっている担当者が、ちょっと強引な手段を使って、すごい資料を手に入れたらしいんだ。うまくすれば、ドイツの会社との提携話がこちらにとってすごく有利な条件で進められそうな価値のある資料だってことで、父さんたちのチームがドイツへ発つ前にどうしても資料の分析をしておきたいんだそうだ。だから、昨夜、真衣が自分の部屋に戻った後、買っておいてほしい物のリストを作って美幸さんに渡しておいたんだ。そういうことだから、買い物は二人で頼むよ。お昼ご飯はHホテルのレストランに父さんの名前で予約を入れておいたから、そちらも二人で楽しんでくるといい」

という申し訳なさそうな説明だった。

「……そう。そうだったの……」

真衣はようやく事情が飲み込めた。

だが、納得したわけでは決してない。

これまではどんな些細なことでも真衣に話してくれていた筈の父親が、一緒に買い物に行けなくなったことを美幸だけに話していた。真衣が自分の部屋に戻っていて、ひょっとしたら既に寝入っているかもしれないという気遣いがあったのかもしれないが、それでも、必要な物のリストを美幸に渡しておいて、そのことを真衣が尋ねるまで話してくれなかったという事実に、言いしれぬ寂しさが掻き立てられる。

「そういうことだから、今日は女どうし、二人でショッピングとランチを楽しみましょうね。お父様の買い物なんてさっさと済ませて、あとは夏物のお洋服を見てまわるなんてどうかな?」

優の説明が終わってすぐ、浮かぬ顔の真衣とは対照的に晴れやかな笑みを浮かべた美幸が言った。

だが、真衣は力なく首を振ると

「……私、行かない」

とぼそっと言って、のろのろと椅子から立ち上がった。なんだか父親に裏切られたような気がして、いたたまれなくなる。今はただ、自分の部屋に戻って独りきりになりたかった。

「そんなこと言っちゃ駄目じゃない、真衣ちゃんてば。お父様と一緒のお出かけを楽しみにしていたのはわかるけど、お父様はお仕事でどうしても都合がつかなくなっちゃったんだから、わかってあげなきゃ。さ、駄々をこねてないで、私と一緒に行きましょうね」

美幸は、高校生をなだめすかすというよりも、年端もゆかぬ幼い子供をあやすかのような口調で真衣を諭した。

「……」

美幸が自分のことをわざと子供扱いしていることを察した真衣は、ますます拗ねたような表情になる。

「あらあら、今度はだんまりなの? 真衣ちゃんのこと、素直でいい子だと思っていたのに、とんだ勘違いをしていたのかしら。自分の思い通りにいかないことがあるとすぐ拗ねちゃうなんて、まだまだ聞き分けのないお子ちゃまだったのね」

美幸はわざと呆れたように言いながら真衣の傍らに立って耳元に唇を寄せると、優には聞こえないよう声をひそめて囁きかけた。

「本当は、お出かけするのが怖いんじゃないのかな? 強がりを言ってパンツを穿いたけど、本当はお出かけの途中でおもらししちゃうんじゃないかって、それが怖くてお家にいたいんじゃないのかな? お出かけの間パンツを濡らさない自信がないからお出かけしたくなくて、それで、お父様が一緒じゃなきゃ嫌だって駄々をこねて自分だけお家に残ろうとしているんじゃないのかな?」

「そんな! ……部屋でも言ったけど、おもらしなんてするわけありません。そんな理由なんかじゃありませんたら」

一瞬声を荒げた真衣だったが、優が聞き耳を立てる気配に、慌ててこちらも声をひそめ、美幸に向かって囁きかけた。

「だったら、私と二人でお出かけしましょう。じゃないと、お父様も心配するんじゃないかしら。それとも、出張を目前に控えたお父様に余計な心配をさせて真衣ちゃんは楽しいのかな?」

美幸は、どことなく挑発するように囁き返した。

「私が父を困らせて楽しいわけないじゃないですか! わかりました。先生と一緒に出かけます」

真衣は、ついつい、ひそひそながらも気色ばんだ声で応じてしまった。それが自分の仕掛けた罠に真衣を引きずり込むための美幸の企みだとも知らずに。

|