ママは私だけの校医さん

|

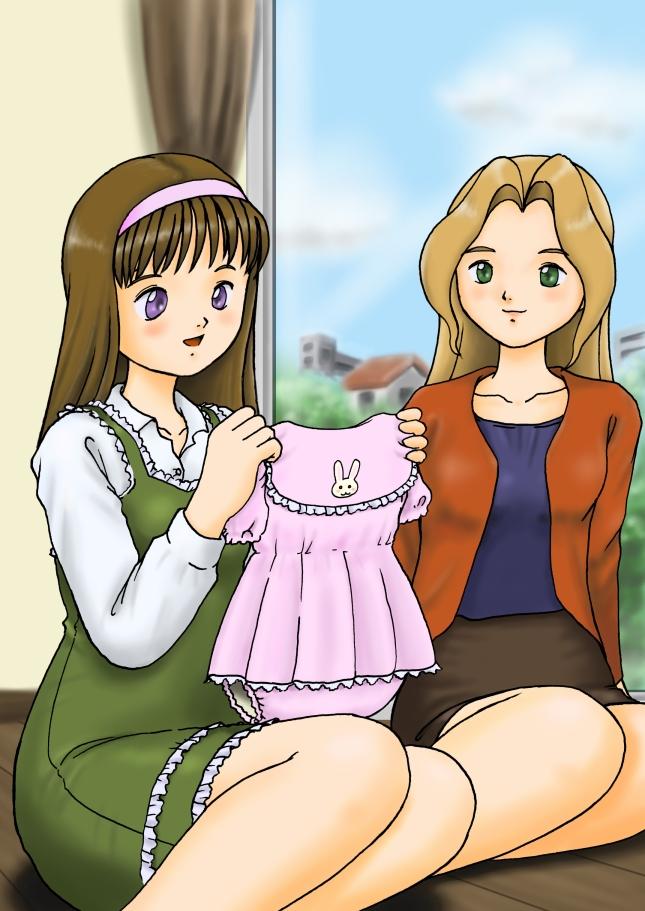

《16 屈辱の衣裳》 真衣が答えるわけがないことを見越して、美沙は、前後に開いたボトムスの部分を指差しながら念を押すように言った。 「だったら、どうしてお尻のところがこんなふうに開くようになっているのかもわかるよね? お母さんや私が妹のおむつを取り替えてあげるところ、真衣ちゃんも見ていたんだから。ううん、そのうち何度かは、真衣ちゃんがおむつを取り替えてくれたんだものね。妹が着ていたロンパースのお尻のところを広げて」 美沙の言う通り、真衣も何度か美沙の妹のおむつを取り替えてあげたことがある。だから、もちろん、ロンパースのボトムスに付いているボタンが何のためのものなのか、充分にわかっている。わかっているけど、でも……。 「おむつを取り替えるたびにわざわざお洋服を脱がせる手間を省くためにこんな所にボタンがついているんじゃなかったっけ? 日に一度とか二度くらいならお洋服を脱がせてもいいけど、三時間ごととか二時間ごとにおむつを汚しちゃうような子を相手に、そのたびにお洋服を脱がせたり着せたりしてたら大変で仕方ないものね。初めて妹のロンパースのボタンを外してみせてあげた時、真衣ちゃんたら、へ〜えっ言ってすごく感心していたじゃない」 口をつぐむ真衣の顔を真上から見おろして美沙は言った。 「よかったわね、真衣ちゃん、こんなに可愛いロンパースを美沙お姉ちゃんにつくってもらえて。確かに、これならお腹が冷える心配はないわね。オーバーパンツだけじゃちょっと不安だったけど、これで安心だわ。それに、おむつを取り替える時の手間も少しは省けるし」 美幸は、美沙が広げ持っているロンパースの肌触りを確かめるように、袖口を指先で軽く揉みながら言った。 「い、いや……そんな、赤ちゃんが着るような洋服なんて絶対にいや! 真衣、真衣、赤ちゃんなんかじゃ……」 哺乳壜の乳首を咥えたままそれまで固く口を閉ざしていた真衣だが、とうとう耐えきれなくなったのか、美幸の太腿の上で首を振り、金切り声をあげた。筋肉を弱体化させる薬剤の効果がますます薄まってきたのだろう、それまでよりもずっとはっきりした声なだけに、感情の高ぶり具合が明瞭に伝わってくる。 だが、美幸が 「いい加減になさい。同じことを何度言えば気がすむの、真衣ちゃんは? 赤ちゃんじゃない。私、赤ちゃじゃないからおむつはいや。赤ちゃんじゃないからトレーニングパンツはいや。赤ちゃんじゃないから哺乳壜なんていや。そんなことばかり言って、でも、そのたびにおむつやトレーニングパンツをおしっこで汚しちゃったのは誰だった? スープとお粥をちゃんと食べられなくて哺乳壜のミルクを飲ませてもらったのは誰だったのかしら? なのに、また、赤ちゃんじゃないからロンパースはいやだなんて、いつまで駄々をこねれば気が済むの? ――そんなに聞き分けのない子に構っている時間はママにも美沙お姉ちゃんにも無いのよ。まだ駄々をこねるんだったら、玄関の外に立ってなさい。三十分くらい経ったらお家に入れてあげるから、それまで、自分がどれだけ悪い子か、お外でたっぷり反省するといいわ」 とぴしゃりと言って、真衣の言葉を途中で遮ってしまう。 強い調子でそんふうに言われると、ショッピングセンターや空港でおもらしを強要された経験から、美幸がいったん口にしたことはそれがどんなとんでもないことでも必ず実際に行動に移す性格の持ち主だということを身をもって思い知らされてきた真衣にはもう、 「ご、ごめんなさい、ママ。お、お外はいや。真衣、いい子にする。いい子にするから、お外に出すのは許して」 と、懇願するしかなかった。 美幸が佐藤家にやって来てすぐ「自分のことを『真衣』って呼んで、子供らしく可愛らしい喋り方をしなきゃ駄目よ」と言いつけられ、幼児めいた口調を強要されていたものの、クラスメートである美沙の前では自分のことを『私』と呼び、実際の年齢相応の喋り方をすることでかろうじてプライドを保っていた真衣だが、もうそんなことに構っていられるだけの余裕も失ってしまっていた。今はただ、丈の短いナイティや即席のよだれかけに、たっぷりあてられた布おむつのせいで丸く膨らんだおむつカバーとオーバーパンツという赤ん坊さながらの姿で家から追い出されまいとして、母親に叱られた幼児そのまま、いつ泣き出してもおかしくないほど情けない声で許しを乞うしかなかった。元来、優が海外へ赴任している間この家の主は真衣で、美幸も美沙も、敢えてきつい言葉で表現するなら新参者でしかない。しかし、いつのまにか、その新参者、とりわけ美幸に主導権を奪われて、真衣は、自分では何もできない無力な幼児になり果てようとしていた。 「いいわ、今回だけは許してあげる。でも、今度また同じようなことがあったら、その時は本当にお仕置きよ」 美幸は厳しい姿勢を崩さずに念押しした。 「……」 「黙ってちゃわからないでしょ。真衣ちゃん、お返事は?」 「……う、うん、ママ。真衣、いい子にする。だから……」 「いいわ、いい子にするのね。だったら、美沙お姉ちゃんに真衣ちゃんからお願いしなさい。お姉ちゃんがつくってくれた可愛いロンパースを真衣に着せてちょうだいって自分でおねだりするのよ」 「そ、そんな……」 美幸の言いつけには従うしかない。しかし、クラスメートである美沙にまで幼児めいた口調で『おねだり』するのは……。 躊躇いがちな真衣の言葉を聞くなり、美幸は、咥えさせていた哺乳壜をトレイに戻すと、両手で真衣の手首をつかみ、体を引き起こしながら 「ふぅん、まだわかってないんだ、真衣ちゃんたら。いいわ、お外へ連れて行ってあげる。玄関じゃなく、門扉の外に出してあげるから、前の道路を歩いている人たちに自分がどんな格好をしているかたっぷり見てもらうといいわ。そうしたら、自分が赤ちゃんなんだってことがちゃんとわかるから」 と冷たく言い放った。 「や、やだ。ごめんなさい。ごめんなさいったら、ママ。真衣、美沙に……美沙お姉ちゃんにおねだりする。ロンパースを着せてっておねだりする。だから、お外はいや」 真衣はありったけの力で美幸の手をかろうじて振り払い、身をすくめた。 「本当に? 本当に、おねだりできるのね? だったら、ちゃんとおねだりできて、美沙お姉ちゃんにロンパースを着せてもらったら、お外は無しにしてあげる」 「うん、おねだりする。真衣、ちゃんとおねだりしてロンパースを着せてもらう」 真衣はこくんと頷き、恭順の態度を示すかのように自ら美幸の太腿に頭を載せ、今にも泣き出しそうな顔をして美沙の顔を見上げた。 「み、美沙……美沙お姉ちゃん。真衣に、ロ、ロンパースを着せてちょうだい。真衣、美沙……お姉ちゃんがつくってくれた可愛いロンパースを着たいの。だから、お願い」 時おり言葉に詰まりながらも、ようやくそう『おねだり』し終えた真衣に対して、今度は美沙が僅かに首をかしげて言った。 「でも、真衣ちゃん、ついさっき、ママに『私、赤ちゃんなんかじゃない』って言ってたじゃない。だけど、ロンパースは赤ちゃんが着るお洋服なのよ。赤ちゃんじゃない真衣ちゃんが着るなんて変じゃないかな?」 「あっ……ま、真衣、そんなこと言っちゃったけど、でも、違うの。真衣、早くパンツのお姉ちゃんになりたくて、それで、赤ちゃんじゃないって言っちゃったけど、でも、真衣……」 「でも、何なの?」 言い澱む真衣に対して、美幸が短く続きを促す。 「真衣……あ、赤ちゃんなの。真衣、パンツのお姉ちゃんじゃなくて、おむつの赤ちゃんなの。おねむの間はおねしょしちゃうし、おっきの時はおもらししちゃう赤ちゃんなの。だから、美沙お姉ちゃんのつくってくれたロンパースを……」 「ふぅん、そうなんだ。じゃ、『真衣、赤ちゃんじゃない』って言ったのは間違いだったのね。真衣ちゃんは赤ちゃんなのね?」 美沙はわざとらしくおおげさに頷いてから、探るような口調で重ねて言った。 「いいわ、だったらロンパースを着せてあげる。でも、その前に、どうしてロンパースが赤ちゃんのお洋服なのか、もういちど説明しておいてあげるわね。さっきも言ったけど、このボタンを外すと、お尻のところが開けられるようになっているのよ。こんなふうになっているのは、一日のうちに何度も何度もおしっこをしちゃう赤ちゃんのおむつを取り替えやすくするためなのよ。だから、一日に一度とか二度くらいしかおむつを汚さないような子にはロンパースは必要ないの。――それでも、真衣ちゃんはロンパースを着せてほしいのね? 真衣ちゃんはロンパースがお似合いの赤ちゃんなのね?」 「真衣……お、おむつの赤ちゃんなの。真衣、おねしょとおもらしで一日に何回もおむつを汚しちゃう赤ちゃんなの。パンツのお姉ちゃんになれるのなんてずっとずっと先の、おむつを汚してばかりの赤ちゃんなの。だから……」 突き刺すような美幸の視線を痛いほど感じながら、真衣は幼児の口調を真似て哀願した。 自分が日に何度もおむつを汚してしまう赤ん坊だと自ら告げる屈辱に胸が張り裂けそうになる。しかし、そうしなければ、『躾けのためのお仕置き』と称して、とてもではないが人目にはさらせない格好のまま家から追い出されてしまうのだ。 「わかった。真衣ちゃんがおむつを汚しちゃうのは一日に一回とか二回とかじゃすまないのね。だったらロンパースが要るから着せてあげる」 涙目で訴えかける真衣に、美沙がわざとらしい納得顔で言った。 ようやくの美沙からの応諾に、真衣は思わず安堵の溜息を漏らしてしまう。だが、それはなんと羞恥に満ちた安堵だろう。 「じゃ、ママ、真衣ちゃんの体を起こしてあげて。ねんねのままじゃ着替えさせられないから。あ、でも、その前に――」 真衣を膝枕させている美幸に向かってそう言った美沙だが、ふと何か思いついたような顔になると、二階の部屋から持ってきたバスケットの一つに目をやった。二つのバスケットの内、美幸が業者に特別注文でつくらせたおむつカバーを収納してある大きめのバスケットとは別の、やや小振りな方だ。おむつカバーが剥き出しで入っている方のバスケットとは異なり、そちらのバスケットには、埃を防ぐためなのか、ガーゼのハンカチが覆いとしてかかっていて、そこに何が入っているのか真衣には判然としない。だが、美沙は、そこに何があるのかとっくに知っているようだ。 「さっき、真衣ちゃんをお外へ連れて行きそうになった時、ママ、哺乳壜をトレイに戻しちゃったよね。そのせいで、真衣ちゃん、寂しそうなお顔をしているわよ。このままだと可哀想なんだけど、でも、哺乳壜を咥えたまま着替えさせるのは無理だし、何かいい物はないかしら」 二階から運んで来る際にバスケットに何が入っているのか予め確認しておいた美沙にとって、それを前もって用意していた美幸の意図を察するのは容易なことだった。 「そうね、確かに、哺乳壜を咥えたままだと着替えは無理ね。じゃ、これでどうかしら」 美沙の言葉を受けて、真衣をおねしょシーツの上に座らせた美幸は、やや小振りな方のバスケットにかかっているガーゼの覆いをどけた。 途端に、パイル地のおねしょシーツの上にお尻をぺたんとつけて座らされた真衣が、はっとしたように息を飲んだ。 小振りのバスケットには、ソックスやフェイスタオル、直腸体温計のケースといった小物が入っていたが、真衣が恥辱のあまり息を飲んだのはそんな物のせいではなく、そういった物と一緒に収納してある玩具のせいだった。バスケットには、布製の柔らかそうなボールや積木といった幼児向けの玩具だけでなく、手で振るとかろやかな音をたてるプラスチック製のガラガラや、子熊のヌイグルミに加え、シリコンゴムのおしゃぶりといった、いかにも赤ん坊が喜びそうな玩具が取り揃え収められていたのだ。 「これなら、口に咥えたままでも着替えの邪魔にはならないわよね」 真衣の様子を窺いながらそう言って、美幸はおもむろにバスケットからおしゃぶりをつかみ上げた。 それを見た瞬間、弱々しく首を振り、思わず 「おしゃぶりなんていや。真衣、赤ちゃんじゃ……」 と言いかけた真衣だったが、慌てて自分の口を掌で押さえて言葉を飲み込んでしまう。 だが、途中まで出かかった言葉を美幸と美沙は聞き逃さなかった。 「あれ? 真衣ちゃんたら変なことを言わなかった?」 「そうね。私の聞き間違いかもしれないけど、『真衣、赤ちゃんじゃない』とか言いそうになっていたような気がするんだけど?」 二人は声を合わせてそう言い、怯えきった表情を浮かべる真衣の顔に視線を注いだ。 「……そんなこと言ってない。真衣、そんなこと言ってないもん」 真衣は力なく目をそらし、ごくりと唾を飲み込んで震える声で言った。 一瞬の間の後、二人が無言で頷き合う気配があって、ねっとり絡みつくような美幸の声が真衣の耳に届いた。 「そうよね。ロンパースを着せてちょうだいってあんなに美沙お姉ちゃんにせがんだ真衣ちゃんが赤ちゃんじゃないわけないわよね。おむつの赤ちゃんなんだから、おしゃぶりを嫌がるわけないわよね」 そんな美幸の言葉に、もう真衣は首を横に振ることはできなかった。 「ほら、真衣ちゃんの大好きなおしゃぶりをママが用意してくれたんだから、ちゃんとおねだりしなきゃ駄目じゃない。真衣ちゃん、さっきはお姉ちゃんにロンパースを着せてって上手におねだりできたでしょう? 今度はママにおしゃぶりをおねだりする番よ。お姉ちゃんも見ていてあげるから、思いきり甘えん坊さんになってママにおねだりしてごらん」 美幸に続いて美沙も、言葉こそ優しいくせにその実、有無を言わさぬ調子で真衣に迫る。 「……真衣、赤ちゃんだから、お……おしゃぶりが大好きなの。真衣の大好きなおしゃぶりを用意してくれて、ありがとう、ママ。……でも、真衣、赤ちゃんだから、自分でおしゃぶりを咥えられないの。お願い、ママ。真衣のお口におしゃぶりを入れてちょうだい」 屈辱に体を小刻みに震わせながら、それでも真衣は外に出されるのを恐れるあまり上目遣いにそう言い終え、耐えようのない屈服感と共に首をうなだれた。 「はい、よくできました。いいわ、じゃ、真衣ちゃんの大好きなおしゃぶりを咥えさせてあげる。気の済むまでちゅうちゅうするといいわ」 二人と目を合わすまいとして視線を落とす真衣の顎先に人差指をかけ、くいっと顔を上げさせてから、美幸は、わなわな震える唇におしゃぶりを押し当てた。 一瞬、真衣はおしゃぶりを舌で押し返しそうになる。 しかし結局、すぐ目の前でこちらの様子をじっと窺っている美幸の瞳の異様な煌めきに気圧され、おずおずと唇を動かして、シリコンゴムのおしゃぶりを口にふくまざるを得なかった。 「もともと可愛い真衣ちゃんだけど、そんなふうにするとこれまでよりずっと赤ちゃんぽくなって、うんと可愛くなるのね。まさか、私とクラスメートで、生まれ月でいえば私より一年近く早く生まれた真衣ちゃんがこんなに可愛い赤ちゃんになっちゃうなんて思いもしなかったわ」 おしゃぶりを咥えていかにも恥ずかしそうな表情を浮かべる真衣に対して、美沙が少し意地悪な口調で言った。 「そんな、そんな言い方……」 思わず真衣が声を荒げる。 だが、おしゃぶりのせいで唇と舌の動きが妨げられ、どこか舌足らずな喋り方になってしまう上、咥え慣れない物を口にふくんだまま唇と舌を動かすものだから、危うくおしゃぶりを落としてしまいそうになる。 「ほら、しっかり咥えてなきゃ駄目じゃない。赤ちゃんはみんなおしゃぶりが大好きだから、滅多なことじゃ、お口からおしゃぶりを離すことなんてないのよ。風邪をひいた小っちゃな子供を診察する時、おしゃぶりを強引に口から引き離してどんなに泣き喚かれたことか、その時の泣き声が今でも耳についているくらいなのよ。なのに美沙お姉ちゃんからちょっとからかわれただけでおしゃぶりを落としそうになるなんて、真衣ちゃん、本当は赤ちゃんなんかじゃないのかもね」 唇から離れそうになるおしゃぶりを再び真衣の口の中に押し込みながら、美幸は揶揄するような口調で言った。 「真衣は……あ、赤ちゃんなの。真衣、おしゃぶりが大好きな赤ちゃんなの。おねしょとおもらしでおむつをたくさん汚しちゃう赤ちゃんなの。だから、もうおしゃぶりを落とさない。落とさないから、お外はいやぁ!」 美幸は面白そうに「本当は赤ちゃんなんかじゃないのかもね」と言った。しかし、本当も何も、実際、真衣は赤ん坊などではない。体調を崩しながらも難しい入学試験に挑んで第一志望の学校に入学した高校生だ。しかし、ここにいる誰も、真衣のことを赤ん坊扱いしてやまない。それどころか、おむつ姿で外へ連れ出すという羞恥に満ちた『お仕置き』の力でもって、真衣自らが自分のことを赤ん坊だと認めざるを得ないよう仕向けることにさえ美幸は成功しつつあるのだ。 「ふぅん。真衣ちゃん、おしゃぶりが大好きなんだ。じゃ、こんなことをされたらどうするのかな」 美幸が真衣に再びおしゃぶりを咥えさせたのを見届けた美沙が、そのおしゃぶりをぱっと奪い取った。 美沙の真意を図りかねる真衣。けれど、興味深げにこちらの様子を窺う美幸の視線を感じるや、二人の意図を瞬時に察した。 「返してよ。真衣のおしゃぶりなんだから返してよ、美沙お姉ちゃんてば」 (もしもおしゃぶりを取られたら私がどんな行動をするのか試す気なんだ)二人の狙いを直感した真衣。とはいえ、選択肢が一つしかないのは明かだった。大好きなおしゃぶりを返してくれるよう姉にせがむ幼児を真似て美沙のあとを追いかけるより他にとるべき行動はない。そうしなければ、『おしゃぶりがあまり好きじゃない子は赤ちゃんじゃない』という口実で外に連れ出され、おむつ姿を通行人たちにさらす羽目になってしまう。 「そんなに大好きなおしゃぶりだったら取り返してごらん。ほら、こっちよ、真衣ちゃん」 美沙は元いた場所から少しだけ離れた所で立ち止まり、指先につまんだおしゃぶりをこれみよがしに差し上げた。 「真衣の……真衣のおしゃぶりなんだから返してよ。真衣の大好きなおしゃぶりなんだから」 真衣は幼児めいた口調を真似て繰り返し言い、両脚を踏ん張った。 薬剤の効果がますます薄れてきているところに持ってきて、二人の手から這い這いで逃げまわって使い果たした手足の力も少しは戻ってきているため、かろうじて立ち上がることはできた。だが、三日間に渡って寝たままの生活をおくってきたせいで本来の筋力が衰えてしまっているのはどうしようもない。立ち上がりはしたものの、走って美沙を追いかけることはかなわない。いや、走るどころか、歩くことさえ難しいというのが実情だった。 「返してよ、真衣のおしゃぶり返してってば、美沙お姉ちゃん」 真衣は悲痛な声で言い、美沙がいる方に向かって足を踏み出した。 けれど、歩幅は小さく、足取りはおぼつかない。それでも真衣には、歩みを止めることはできなかった。そんなことをすれば、おしゃぶりを取り返すことができず、外へ連れ出されてしまう。 足を踏み出すたびに重心がぶれて倒れそうになるのを両脚をぷるぷる震わせて堪え、おそるおそる次の一歩を踏み出す真衣。前のめりになるのを防ぐため、おむつのせいでまん丸に膨らんだお尻を後ろに突き出し、これもおむつのせいでぴったり閉じることのできない両脚を少し開きぎみにし、自分の足元を確認することも忘れてただ前方だけをみつめておぼつかない足取りで歩いてゆくその姿は、よちよち歩きができるようになったばかりの幼い子供さながらだった。 「ほら、こっちよ。真衣ちゃんの大好きなおしゃぶりはここよ」 ゆっくり近づいてくる真衣に向かって、美沙は、肩の高さまで差し上げたおしゃぶりを振ってみせた。 「真衣のおしゃぶり。それ、真衣のおしゃぶりなんだから。ママがお口に入れてくれた真衣のおしゃぶりなんだから」 ようやく美沙のそばまで歩み寄った真衣は拗ねたような口調で言って、目の前のおしゃぶりに向かって手を伸ばした。 が、美沙がひょいと体をかわし、素早い身のこなしで真衣の背後にまわりこむ。 それにつられて真衣も慌てて体の向きを変えた。だが、おぼつかない足取りに加えて、右手を伸ばしたまま上半身をのけぞらせたものだから、大きく姿勢を崩して、真衣はそのままフローリングの床に尻餅をついてしまった。 「真衣のおしゃぶりなのに……真衣のおしゃぶりなのに……美沙の、美沙お姉ちゃんのバカ〜! 真衣のおしゃぶり返してよ、返してったら!」 一瞬、唇を「へ」の字に結んで美沙の顔を見上げた真衣だったが、じきに細い肩と薄い胸を震わせたかと思うと、両目いっぱいに涙を溜めて金切り声をあげた。 が、美沙はおしゃぶりを返す気配をまるでみせず、床にぺたんとお尻をつけて恨めしそうにこちらを睨み付けている真衣の目の前で改めておしゃぶりをこれみよがしに振ってから、膝立ちの姿勢で後ずさりして再び真衣のそばを離れた。 「意地悪、美沙お姉ちゃんの意地悪! どうしておしゃぶり返してくれないのよぉ」 尻餅をついた拍子にナイティの裾が捲れ上がりオーバーパンツが丸見えになってしまった姿で、真衣は美沙に向かってもういちど手を伸ばした。が、もう少しというところで届かない。真衣は涙声で呻きつつ、のろのろとお尻を上げて掌と膝を床につき、真衣の目の高さに合わせておしゃぶりを振ってみせる美沙のいる方に向かって這い進み始めた。 「おしゃぶりはこっちよ。大好きなおしゃぶりが欲しかったら、ここまでおいで。ほら、頑張れ頑張れ」 ぎこちなく手足を動かして這い這いで近づいてくる真衣に向かって美沙は両手をぱんぱんと打ち鳴らし、囃したてるように声をかける。 「おしゃぶり、真衣のおしゃぶりなんだから……」 うわごとのように何度も何度も『真衣のおしゃぶり』という言葉を繰り返しながら、おむつで膨らんだオーバーパンツのお尻を左右に振り、即席のよだれかけを首の下に垂らして、一心不乱におしゃぶりを求めて這い這いを続ける真衣。しばらく前にはおむつの交換を嫌がって、やはり這い這いで二人の手から逃げまわっていた真衣。 美幸は、自分の目に映るそんな真衣の姿に、胸の中で会心の笑みを浮かべずにはいられなかった。 |

|

|

|

|

|

|

| 戻る | 目次に戻る | 本棚に戻る | ホームに戻る | 続き |