|

《20 久々の登校》

おねしょをするたびに下腹部が気持ち悪くなって目を覚まし、泣き声で美幸と美沙を呼んでおむつを取り替えてもらうということを何度も繰り返して、ようやく朝を迎えた。

夜の間は二人揃って育児室にやって来ていたのだが、今は美幸は朝食の準備をしているのだろう、真衣を起こしに部屋へやって来たのは、もうすっかり通学支度を調えて制服に身を包んだ美沙だけだった。

「そろそろおっきして、学校へ行く支度をしなきゃいけないわよ。真衣ちゃんがおむつの赤ちゃんからパンツのお姉ちゃんになる時間が来たんだから」

すっかり慣れた様子でサイドレールを倒して掛布団を捲り上げた美沙は、背中と膝の裏側に手を差し入れ、特製のベビーベッドから真衣の体をおろして床に立たせると、胸元を覆う大きなよだれかけと、赤ん坊の装いそのままのロンパースと、ボンボンのついた女児用のソックスを手早く脱がせ、残るはおむつカバーだけという姿に剥いてしまった。

だが、美沙はそこで手を止め、

「さ、下着はどうしようかな。真衣ちゃん、おむつとパンツ、どっちがいい?」

と、たっぷりの布おむつのせいでぷっくり膨らんだおむつカバーだけの姿で床に立っている真衣に向かって問いかけた。

「え? どっちって、さっき、『おむつの赤ちゃんからパンツのお姉ちゃんになる時間よ』って美沙お姉ちゃんが言ったんじゃない。だったら、パンツに決まってるでしょ?」

真衣は要領を得ない顔で訊き返した。

「うん、確かにそう言ったし、お姉ちゃんは真衣ちゃんにパンツを穿かせてあげてもいいと思ってる」

美沙は軽く頷いた後、真衣の顔をじっと見て言った。

「でも、真衣ちゃんは本当にそれでいいの? 本当にパンツでいいの?」

「……?」

「だって、この何日もの間、真衣ちゃんはおむつを汚してばっかりだったのよ。それに、ママとお出かけした時もパンツを濡らしちゃったんでしょ? そんな真衣ちゃんがパンツで学校へ行って大丈夫? よそへお出かけした時だったらおもらしをしちゃっても逃げて帰ればいいけど、学校だったら、真衣ちゃんの知り合いばかりなのよ。一度でもしくじったら、それから毎日、お友達から冷たい目で見られるようになっちゃうのよ。――それでも本当にパンツで大丈夫?」

「それは……」

美沙に言われて、真衣の顔に躊躇いの色が浮かんだ。が、迷っていられる状況ではない。真衣はすっと息を吸い込むと、意を決して応じた。

「……だ、大丈夫。大丈夫だから、パンツを穿いて学校へ行く」

正直いささかの不安はあったが、まさか制服のスカートの下におむつをあてて学校へ行けるわけもなく、真衣はそう応えるしかなかった。

「わかった。本人が大丈夫って言うんだったら、信じてあげる。じゃ、おむつを外したら、真衣ちゃんの元の部屋へ行って制服を着ようね」

美沙は軽く頷いて膝立ちの姿勢になり、真衣の下腹部をくるんでいる大きなおむつカバーの腰紐に指をかけた。

*

美沙はおむつを外した後、下腹部をお尻拭きで綺麗にし、慣れた手つきで二種類の塗り薬を丹念に塗り込んでから、真衣を元の部屋の前に連れて行った。

「私の部屋……私の本当の部屋」

真衣は自分が丸裸なのもすっかり忘れたかのように、秘部を掌で覆い隠すこともせず、ドアのノブに手をかけた。投与された薬剤はすっかり効き目が消えて、両手の自由も戻っていた。

だが、ドアはぴくりとも動かない。

「無理よ。お姉ちゃんが開けてあげるから、ちょっとだけ待ってなさい」

あせりの色を濃くしてドアを何度も押したり引いたりする真衣の様子をしばらく眺めてから、それまで一歩退いた所にいた美沙がドアのすぐ前に進み出た。

「無理ってどういうこと? 私の部屋なのに、どうして美沙に開けてもらわなきゃいけないのよ!?」

ようやく高校生に戻れるという気負いからか、自分のことを名前ではなく『私』と呼び、美沙のことも『美沙お姉ちゃん』ではなく名前だけで呼んで、真衣は少しばかり気色ばんだ表情で問い質した。

だが、美沙の方は澄ましたものだ。おもむろに制服のポケットから取り出したキーホルダーを

「だって、鍵がかかっているんだもん。これがないと開けられないのよ」

と、真衣の目の前でこれみよがしに振ってみせる。

途端に真衣がはっとしたように両目を見開き、美沙が手にしたキーホルダーを凝視して言った。

「それ……それ、私のキーホルダーじゃない!? どうしてそれを美沙が持ってるのよ!」

そう。それは確かに、玄関や門扉のみならず、各々の部屋の鍵をまとめて取り付けてある真衣の大事なキーホルダーだった。

「だって、美沙が持ってなさいってママが私にくれたんだもん」

真衣の取り乱しようとは対照的に、美沙はこともなげに応じた。

その時になって真衣は、美幸がインターフォン越しに美沙に言った『預けておいた鍵で門扉とドアを開けて入ってちょうだい』という言葉を思い出した。

「大事なキーホルダーを真衣ちゃんに持たせるわけにはいかないわよ。鍵は小っちゃい子の玩具じゃないんだから、ちゃんとお姉ちゃんに預かっておいてもらわないとね」

不意に聞こえた声に、真衣はびくんと体を震わせて、声のする方に振り向いた。

いつのまに来ていたのか、階段の最上段に美幸の姿があった。

「ママの言う通りよ。家中の鍵が一つになっている大事なキーホルダーを赤ちゃんに持たせておいて無くしたり落としたりしたら大変だからね」

美沙は、階段を昇りきって廊下をゆっくりこちらに近づいてくる美幸の顔と真衣の顔を見比べて言った。

美幸がこの家にやって来た金曜日の夜、夕飯の後で、優が家にいない間、鍵の管理をどうするか三人で相談した。もともと、家中の鍵は丈夫なキーホルダーに束ねて優と真衣が一組ずつ持っているのだが、もう一組、美幸が持つスペアキーを作ったらどうだろうと優が提案したのが発端だった。いずれ美幸は正式に佐藤家の人間になるのだからそれがいいと真衣も思ったのだが、意外なことに、美幸本人が「スペアキーを作るのはまだ先でいいんじゃないかしら。優さんが出張の間は、私が優さんのキーホルダーを預かっていればいいんだから。無闇にスペアキーを増やすのは、防犯上どうかと思うのよ」と優の提案をやんわり拒んだものだから、結局その話はお流れになった。

だが、今にして思えば、スペアキーを作ることに美幸が反対したのは、防犯上の懸念からなどではなく、家中の鍵を真衣に自由に使わせないようにするためだったに違いない。優が持っていたキーホルダーを美幸が管理し、もともと真衣が持っていたキーホルダーを美沙に預けてしまえば、門扉や玄関のみならず、自分の部屋のドアを開閉することさえ真衣にはできなくなるのだ。

「さ、いつまでも裸ん坊のままだとまた熱が出るから、早くお部屋に入りましょう」

思ってもみなかった事の成り行きに唇を噛みしめる真衣を尻目に、美沙はキーホルダーから一本の鍵を選んで鍵穴に差し込み、ノブをまわしてドアを大きく開け放った。

「久しぶりの登校なのに遅刻しちゃいけないわよ。ほら、教科書や持ち物は美沙お姉ちゃんが前もって用意してくれているから、あとは制服を着るだけよ。真衣ちゃん、今から高校生に戻るんだから、自分で着られるわよね? それとも、すっかり甘えん坊の赤ちゃんになっちゃった真衣ちゃんには、ママやお姉ちゃんが着せてあげないと駄目かしら?」

自分の部屋なのになぜか足を踏み入れることを躊躇っている真衣の背中を美幸がぽんと押した。

「じ、自分で着る。自分の制服だから、自分で着る」

ここでもたついて遅刻でもしたら、それを口実にまたどんな目に遭わされるかしれたものではないと思うと、ぎこちない身のこなしで制服を着るしかなかった。

真衣は肩を落とし、セーラー服がかかっている壁際のハンガーに向かっておずおずと歩き出した。

だが、ベッドの上に置いてある下着に気づいた途端、さっと頬に朱が差して脚が止まってしまう。

ベッドの上の下着は、ブラスリップとパンツだった。だが、ブラスリップはいいとしても、パンツは普通のショーツではなく、トイレトレーニングを始めたばかりの幼児が穿くようなパンツをそのまま大きくした厚手のトレーニングパンツだった。しかも、その横には、トレーニングパンツの上に穿くオーバーパンツまで用意してある。

真衣は一瞬、何かを訴えかけるような目で美幸の顔を見た。が、ショーツをゴミとして捨ててしまった美幸に助けを求めても無駄なことは火を見るより明らかだった。

「どうしたの? やっぱり、ママかお姉ちゃんにパンツを穿かせてほしいのかな、真衣ちゃんは」

ベッドの上に並ぶ二枚のパンツを目にして体の動きを止めた真衣に向かって、美沙がくすっと笑って言った。

「は、穿く……パンツくらい、自分で穿けるわよ」

真衣はもういちど唇を噛みしめ、弱々しく首を振った。

「そう? だったら、見ていてあげるから、自分でパンツを穿いてごらんなさい。ちゃんと穿けたら、さすがパンツのお姉ちゃんはお利口さんねって褒めてあげる」

そう言う美幸の顔を真衣は一瞬だけ恨みがましく睨みつけ、浅い呼吸を何度か繰り返してから、トレーニングパンツをおそるおそるつかみ上げた。

普通のショーツとはまるで違う 内側が厚い吸水パッドになっているトレーニングのなんとも表現しようのない肌触り。何度か味わったその恥ずかしい感触が嫌でも思い出されて堪らない。

それでも真衣は意を決して、大きなトレーニングパンツのウエスト部分を両手で広げるようにしながら右足を股ぐりに通した。そうして、次に左足。

やや覚束ない足取りながら右足と左足を交互に上げて両脚を股ぐりに通したものの、それ以上トレーニングパンツを引き上げる段になって、真衣の手の動きがのろくなった。パンツとはいっても、普通のショーツではない。おむつと同じくらい恥ずかしいトレーニングパンツだ。制服のスカートの下にこれを穿くのかと思うと手の動きが遅くなるのも仕方ない。

「あれ? やっぱり自分じゃ穿けないのかな。だったら、穿かせてあげる。あ、でも、パンツも自分で穿けないんじゃ、お姉ちゃんじゃなくて赤ちゃんだよね。だったら、パンツはまだ早いからおむつにしなきゃいけないかな。ま、それでもいいかな。真衣ちゃんは制服のスカートの下におむつをあてて学校へ行くのよ。でも、その方がいいよね。おもらししちゃってもスカートや教室の椅子を濡らさなくていいから、おむつの方が安心だよね」

美沙が、こちらに向かってわざとゆっくり足を踏み出しながら言った。

「こっちに来ちゃ駄目! 来ないでってば……自分で穿けるんだから」

ここで愚図愚図していると本当にまたおむつをあてられた上に制服を着せられて学校へ連れて行かれてしまう。美沙が冗談で言っているのでないことは、これまでの言動から明かだった。真衣は弱々しく首を振り、いったん止まりかけた両手を泣きそうになりながら再び動かし始めた。

*

ようやくのこと自分の手でトレーニングパンツとオーバーパンツを穿き、ブラスリップの上に制服を着終わった真衣は、その後、ダイニングルームで朝食を摂ったのだが、食事の内容は昨夜のような離乳食や哺乳壜のミルクではなく、トーストにハムエッグ、グリーンサラダという、ごく普通のメニューだった。それに、座らされたのも、場所こそ夕飯の時と同じ美沙の隣だったが、椅子は特製のべーチェアからいつものダイニングチェアに戻されていて、まるで昨夜のことが夢の中の出来事のように思えるほどだった。

しかも美幸は、真衣がトイレを使うことまで許したのだ。便座の蓋の開閉は美幸の手に委ねなければならなかったが、用を足す間だけでも一人静かに便器に座っていられるのは、真衣にとっては信じ難い出来事だった。

だが、そういった一連の事々も、実は、美幸が自らの企みを進めるためのステップの一つにすぎない。いったん、ごく普通の日常生活に引き戻した後、改めて羞恥と屈辱のどん底に突き落とす。こうすることで美幸は真衣の精神状態をより激しく掻き乱し、自分に対する依存心をますます強固にするつもりなのだった。

美幸のそんな狙い通り、また新たな羞恥の生活が、今度は学校を舞台に始まろうとしていた。

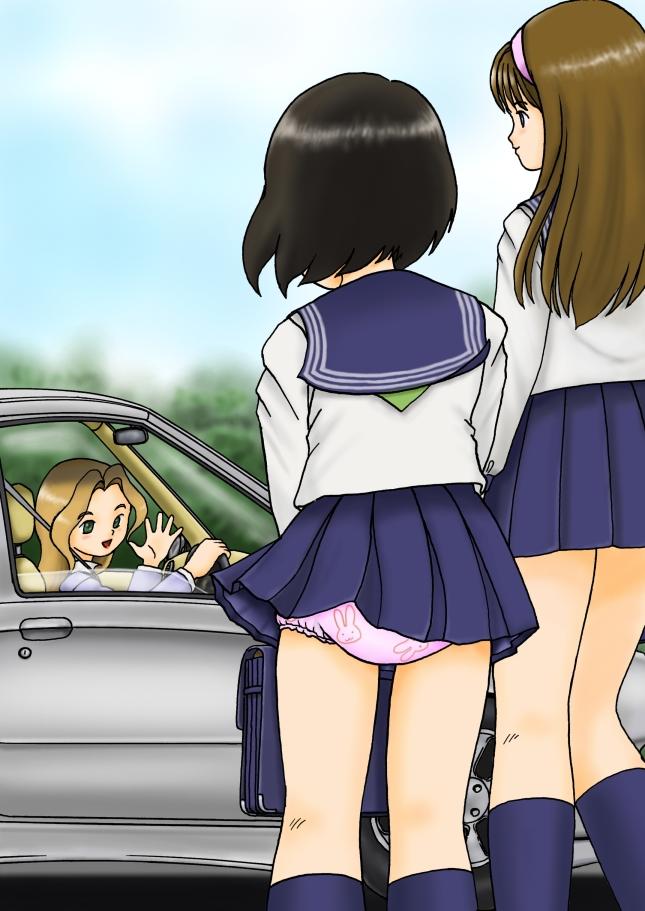

美沙が玄関と門扉に鍵をかけ二人一緒に歩道へ出た所で待っていたのは、車に乗った美幸だった。

「え……?」

「ほら、ぼんやりしてないで、早く乗るのよ。他の車はあまり走ってないけど、いつまでも道の脇に停まってちゃ迷惑なんだから」

車の窓ガラス越しに美幸の顔をきょとんとした表情で眺める真衣の手を引いて、美沙がさっさと後部座席に乗り込んだ。

「あ、あの……」

手を引かれて強引に美沙の隣に座らされた真衣だが、咄嗟に状況が把握できるわけもなく、ルームミラー越しに美幸の顔をちらと見て、すぐに美沙の方に目を向け直す。

「ママも学校に用事があるから送ってあげるわ。バスと電車を乗り継いで行くよりいいでしょ?」

美幸もルームミラー越しに真衣の顔を見返し、こともなげに言った。

「……」

バスを待っている間にスカートが風に煽られたり電車のホームに向かう階段で下からスカートの中を仰ぎ見られたりして、どんな下着を身に着けているのか他人に知られることを考えれば、車で学校へ行けるにこしたことはない。だが、美幸の言う『用事』が何を意味するのか判然としないままでは、咄嗟にはなんと応じていいのかわからない。

だが、美幸は真衣の返答を待つこともなく

「じゃ、出すわよ」

と短く言って滑らかに車を発進させた。

バスと電車の乗り継ぎで四十五分ほど必要な通学路だが、車なら、家を出て三十分もしないうちに校門が見えてくる。

ただ、名門で知られている啓明女学院だから、出入りのチェックも厳重だ。制服を着ている生徒でも警備員に写真入りの学生証を見せて本人確認を済ませないと校門をくぐれないようになっているほどで、外部の人間が車で乗りつけた場合、入門申請書に名前と住所、電話番号、車のナンバープレートや来校の目的などを記入した上で、運転免許証を提示して許可を取るという手順を踏まなければ、一歩たりとも敷地内に入ることができない決まりになっている。だから、ここでちょっと手間取っちゃうかなと真衣が思ったのも当たり前のことだった。

だが、実際は、美幸がバッグから取り出したプレートをかざすだけで(もちろん、後部座席の真衣と美沙も各々の学生証を警備員に提示する必要はあったのだが)、誰から咎められることもなく車を校門の中に乗り入れることができた。しかも美幸は、校門をくぐってからもまるで逡巡するふうもなく車を進め、職員専用のパーキングエリアに駐めさえしたのだった。

その後、美幸は、さっさと運転席からおり立って身を翻し、校舎の中に姿を消してしまった。

かたや真衣の方は、美沙に促されるまで、きょとんとした表情を浮かべて後部座席に座ったままだった。

*

美沙が用意した通学鞄の中を確認し、久しぶりに顔を会わせた級友たちと少しばかりぎこちない会話を交わしているうちに、チャイムが鳴って朝のホームルームが始まった。

「おはようございます。今日も気持ちのいい天気ですね。最近は気候もいいし、みなさん、もうそろそろ新しい環境にも慣れてきて、これからいよいよ本格的に高校生活が始まろうというところだと思います。卒業までの三年間、勉強に、部活に、思いきり打ち込んでください。それに、月曜日から欠席だった佐藤さんも今日から出席ということで、久しぶりにみんな揃ったわけです。五月の半ばには春の体育大会があるから、他のクラスに負けないよう、みんな、気持ちを一つにして頑張ってください。来週の金曜日には、誰がどの種目に出るのか決めなきゃいけないし、今からいろいろ考えておいてくださいね」

週番の合図に合わせてお馴染みの「起立、礼、着席」を済ませた後、担任の女性教師が穏やかな声で言ってから、どことなく気遣わしげな視線を真衣の顔にちらと向けて続けた。

「但し、佐藤さんを競技に参加させるのはお医者様から止められているから、彼女には応援の方で頑張ってもらいます。みなさん、そのあたりのことも考え合わせて、誰がどの競技に向いているか意見を出し合うようにしてください」

「あの、どういうことでしょうか、先生? 佐藤さん、まだ体調が思わしくないんでしょうか」

担任の言葉が終わるのを待って、体育委員をまかされている生徒が遠慮がちに訊いた。

「ええ。ぱっと見ただけじゃ顔色もいいし、今は熱も高くないんですけど、外からじゃわからない体の内側にまだ本調子じゃないところがあるとお医者様がおっしゃっておられました。だから、体育の授業も見学ですませるようにした方がいいということだそうです」

「お医者様がおっしゃっておられたって――先生、お医者様から直接お聞きになったんですか。なんていうか、その、診断書に書いてあったとか、そういうのじゃなくて」

体育委員の女生徒が、どことなく訝しげに重ねて訊いた。

「よく気がつきましたね。そう、私だけでなく、今朝の職員会議で先生方みなさん、お医者様から直接そのように指示を受けました。――最初にこのことを言っておいた方がよかったですね。そのお医者様というのは、みなさんもよく知っている鈴木先生のことです。初等部や中等部から啓明に通っている人はこれまでも健康診断だけでなくいろいろお世話になっているし、高等部から啓明に入学した人も、健康診断からまだ日も経っていないから、顔を憶えていることと思います。実は、佐藤さんの診察に当たっておられるのが鈴木先生で、鈴木先生が今朝の職員会議で佐藤さんの容態について詳しく説明してくださったというわけです」

担任は軽く頷いて説明した。

「じゃ、鈴木先生は、佐藤さんの様子を説明するためにわざわざ学校へいらしたんですか?」

そう尋ねたのは、クラス委員長だった。

と、教室のあちらこちらで

「そういえば、鈴木先生、健康診断の時は助手の人に車を運転してもらって学校へ来るのに、今日は自分で運転して来てたわよね」

「あ、私も見たわよ。後ろに誰か乗せてなかったっけ?」

「たしか、それって、佐藤さんじゃなかったかな。ただ、後ろに乗ってるのは一人じゃなかったような気がするけど」

と生徒どうし囁き交わす声が湧き起こって、大勢の視線が一斉に真衣に集まる。

級友たちの視線を浴びて身をすくめた真衣だが、担任が

「こらこら、私語は慎みなさい」

と言いながらぱんぱんと手を打ち鳴らすと同時に、教室中の視線が再び教壇の方に向き直るのを感じて、ひとまずは胸を撫でおろすことができた。

「鈴木先生は、少し事情があって、鈴木医院をおやめになられました。今は鈴木先生の代わりに弟さんが副院長として医院を取り仕切ってらっしゃいます」

担任は生徒たちの顔をぐるりと見回しながら言った。

途端に、再び教室のそこここから嬌声があがる。

「え〜。じゃ、秋の健康診断は鈴木先生の弟さんが担当になるんですか!?」

「やだ。鈴木先生の弟さんだったら、まだ三十歳くらいなんでしょ? そんな若い男の先生に診てもらうなんて」

「そうよそうよ、鈴木先生だから健康診断も気にならなかったのに」

それに対して担任はもういちど両手を打ち鳴らして生徒たちを静かにさせ、軽く首を振って言った。

「そのことなら心配しなくて大丈夫です。みなさん知っての通り、保健室の斉藤先生がおめでたのため、産休に入ることになっています。本当は三学期が終わった時点でお休みされる予定になっていたのですが、斉藤先生がお休みの間、代わりに保健室を担当してくださる先生の手配がなかなかつかなくて、新学期が始まっても無理を押して来てくださっていました。そこへ、鈴木先生が医院をお辞めになるというお話があったものだから、校長先生と教頭先生が是非にとお願いして、鈴木先生に保健室をみていただくことになりました。幸い鈴木先生と斉藤先生は懇意になさっておいででしたから、十日ほど前からお手すきの時間をみつけて連絡を取り合い、引き継ぎも滞りなく済ませられたそうで、今日から鈴木先生が保健室をまかされることになったというわけです。みなさんもこれで安心でしょう? 特に、運動部に所属している人は、怪我をしてもすぐに本職のお医者様に的確な処置をしていただけることになるから余計にね」

そう言って担任が口を閉じると、教室中の生徒が安堵の溜息をついた。

だが、説明はまだ終わったわけではなかった。担任は改めて軽く頷き、真衣の顔に視線を向けて続けて言った。

「それと、鈴木先生のご好意で、病気が完治するまでの間、鈴木先生がお車で佐藤さんを学校まで送り迎えしてくださることになりました。鈴木先生の診察によると、通学の間に体調を崩してしまう恐れが高いそうで、思わぬアクシデントに見舞われないよう万全を期した方がいいからということです。これは依怙贔屓とか特別扱いとかいうものではありませんから、みなさん、そのところ、妙な誤解をしないよう注意してください」

担任は真衣の顔から視線を外し、生徒たちの様子をぐるりと見渡してから、今度は美沙の方に目を向けて付け加え言った。

「一学期の保健委員は杉下さんでしたね。幼稚園の頃からずっと同じクラスだと聞いていますし、席も隣どうしですから、佐藤さんの様子にはくれぐれも注意を払ってあげてくださいね。佐藤さん、少し遠慮がちなところがあるから、気分が悪くなっても自分から言い出さないかもしれません。そんな時は杉下さんが、授業中でもかまいませんから、担当の先生に申し出て、すぐに佐藤さんを保健室へ連れて行ってあげてください。――鈴木先生が佐藤さんのお家に往診された時、お見舞いに訪れていた杉下さんが鈴木先生のお手伝いをしたそうですね。鈴木先生、随分と杉下さんのことを褒めておられましたよ。それと、これも鈴木先生からうかがったのですが、佐藤さんのお父様は外国へ出張中らしいですね。そのぶん、幼なじみの杉下さんが家族の代わりになって佐藤さんを支えてあげてください」

「はい、わかりました」

担任の言葉に、美沙は殊勝げに頷いた。その澄ました顔つきから推し量るに、美幸が今日から啓明の保健室をまかされる手筈になっていることを美沙が前もって知っていたのは明かだ。おそらく、美幸自身の口から聞かされていたのだろう。

だが、その事実を、今の今まで真衣は知る由もなかった。校医を辞した美幸がまさか保健室の主として学校でまで自分を管理のもとに置こうとしているなど、思ってもみなかった。

「よかったね、真衣ちゃん。学校でもママやお姉ちゃんと一緒にいられるから寂しくなくて」

困惑の表情で顔をこわばらせる真衣に向かって、隣の席に座っている美沙が、殊勝な顔つきから一転、いかにも面白そうな表情を浮かべ、声をひそめて言った。

「やめてよ、そんな言い方。誰かに聞かれたら……」

「いいじゃない、本当のことなんだから。それに、私、真衣ちゃんの面倒をみてあげてねって先生から直々に言われちゃったんだもん」

力なくかぶりを振る真衣の言葉を遮って、美沙はおかしそうに言った。

担任からの思いがけない説明に教室中がざわめいた雰囲気に包まれている中、誰にも美沙の声は聞こえないだろう。しかし、万が一にでも……。そう思うと真衣は気が気ではない。いや、真衣が気になってならないのは、それだけではなかった。

(ママったら、先生たちにどこまで話したんだろう? 体の内側に本調子じゃないところがあるって先生たちに説明したみたいだけど、それって、普通に胃とか腸とかじゃなくて、おしっこに関係あるところのことなんだってとこまで話しちゃったのかな。それとも、うまくぼやかしてくれたのかしら。通学の途中に体調を崩してしまう恐れが高いって、まさか、おもらしをしちゃうかもしれないってことまで話したわけじゃないよね?)そう、真衣が気になって仕方ないのは、そこのところだった。

つい最近まで校医として学校に出入りしていた女医が生徒の父親と再婚するといった事情を話せば思春期の少女たちに無用の刺激を与えることになると判断してのことだろう、美幸が真衣の義理の母親になることを担任は敢えて説明しなかった。それと同時に、真衣の病気というのがどんな症状なのか、それも担任は曖昧にしか説明しなかった。そのせいで、美幸が教師たちにどこまで話したのか、真衣にはまるで推察がつかない。かといって、美幸から何か聞かされているか美沙に尋ねるわけにもゆかない。

「ということで、佐藤さんと鈴木先生についてのお話は以上の通りです。あと、来月の上旬に行われる模試について――」

「あの、先生……トイレへ行ってもいいでしょうか。今朝、遅刻しそうになったものだから慌てて家を飛び出して、そのままなんです」

担任が出席簿の縁で教卓をとんと叩いて別の話題に移ると同時に、教室の真ん中あたりの席に座っている生徒がおずおずと手を挙げて遠慮がちに言った。

「あらあら、高校生にもなって何を言っているんですか。幼稚舎や初等部低学年の子供じゃないんですから、休憩時間にトイレへ行きそびれただなんて言い訳は通用しません。ホームルームが終わるまでの間くらい我慢なさい」

手を挙げた生徒に対して担任はぴしゃりと言った。

が、その直後、ふと何かに気づいた様子で真衣の方に向き直り、気遣わしげな口調で話しかける。

「でも、佐藤さんはいいのよ。トイレへ……あ、いいえ、気分が悪くなったらすぐに言ってください。ホームルームの途中でも授業中でも、本当に遠慮することはありませんから。それと、さっきも話したけど、杉下さんは、佐藤さんが遠慮していると思ったら、代わりに申し出てあげてくださいね。そのままで佐藤さんがしくじったり……容態が悪くなったりしたら大変ですから」

最後の方は美沙に向かって言った後、担任は改めて真衣の顔をいたわるような目で見た。

途端に真衣が、はっと息を飲む。

途中で何度か慌てて言い直したことといい、どこか憐れむようなその目つきといい、担任が真衣の『容態』についてかなり詳しく知っているのは間違いなさそうだ。いや、担任だけではないだろう。美幸は、職員室にいた教師たち全員に真衣の『病状』を事細かに話して聞かせたに違いない。それも、自分の都合のいいように。

家からも学校からも、そして通学の途中からさえ、もはや逃げ道がどこからもなくなってしまったことを真衣は思い知らされざるを得なかった。

|