|

《22 それぞれの想い》

焦らすようにしてわざとたっぷり時間をかけておむつをあて、おむつカバーの前当てを留めて、股ぐりからはみ出ているおむつを入念に押し込めば、それでおしまいだ。昨夜までならおむつカバーの上にオーバーパンツを穿かせていたところだが、真衣の下腹部がおむつかぶれで僅かに赤くなり、脱毛クリームを塗布するための口実には事欠かない今、おむつカバーの内側を蒸れやすくするためのオーバーパンツはもう不要だ。これからは、スカートの下にすぐおむつカバーという姿にさせて、真衣が羞じらいの表情を浮かべる様子を楽しむ番だ。

おむつをあてて体に毛布をかけてやると、窓の外から覗かれても恥ずかしい下着を目撃されずにすむという安堵感からだろう、羞恥の色を満面にたたえつつも、真衣の顔に僅かながらほっとしたような表情が浮かんだ。

「どうせだから、二時間目が終わるまでねんねしてようか。美沙お姉ちゃんが迎えにくるまで退屈だもんね」

美幸は、羞じらいながらも少し落ち着いてきた様子の真衣に向かって囁きかけ、昨夜と同じように毛布の上からお腹をぽんぽんと優しく叩きながら子守唄を歌って聴かせた。

途端に、真衣の瞳がとろんとしてくる。

学校でもおむつをあてられ、保健室のベッドで赤ん坊みたいにして寝かしつけられる屈辱に、真衣は首を振って抵抗するのだが、美幸が念入りに施した後催眠の効果はてきめんだ。真衣が両目を閉じ、安らかな寝息をたてるようになるのに、さして時間はかからなかった。

(それにしても、不思議な縁ね。あの憧れだった先輩のお嬢さんが、こうやって私の娘になっちゃうなんて)真衣の寝顔を見ながら美幸は胸の中で呟いた。

真衣や美沙にはまだ話していないが、二人の母親と同様、美幸も啓明女学院の卒業生だ。それも、真衣や美沙のように途中から入学したのではなく、幼稚舎からの生え抜きだった。

そんな美幸が、今は亡き真衣の母親と初めて出会ったのは、真衣の母親が初等部の六年生で、美幸が幼稚舎から初等部に上がった入学式でのことだった。真衣の記憶の中の母親は物静かで家庭的な女性という印象が強いのだが、それは幼い真衣に接する時のことで、実は、子供の頃からきわめて活動的で理知的な上、リーダーシップにも富んだ人物だった。啓明でも初等部では児童会の会長を、中等部と高等部でも生徒会の会長をつとめ、他の生徒たちからも教師たちからも絶大な信頼を寄せられていた。美幸が初等部の入学式で初めて目にした母親も、児童会長として挨拶をした際の姿なのだが、その時も体育館の演壇において大人顔負けの堂々とした態度と話し口調をみせ、新入生や保護者を一目で虜にしてしまったほどだ。その中でも特に美幸は言葉では表現できないほどの憧憬を母親に対して抱き、初等部の生活に慣れた頃には、廊下を歩いている母親を見かけた際にわざと目の前で転び、保健室へ連れて行ってもらうといったことさえしでかしたくらいだった。

もともと一本気で、これと決めたら梃子でも動かない頑なさに加え、いったん欲しいと思った物は自分の手に入れるまで絶対に諦めないという、良く言えば粘り強い、悪く言えば執念深い性格を併せ持つ美幸は、それからもことあるごとに母親への接近を謀り、親しくなろうと試みた。そのために、母親が中等部の三年生で生徒会長になった時は、生徒会・児童会合同連絡会議への参加を目論んで、まだ初等部四年生の身でありながら児童会の役員に立候補したほどだし、母親が高等部の生徒会長になった際も、中等部一年生ながら生徒会役員を目指しさえした。

だが、結局、母親は高等部を卒業すると、エスカレーター式に進学できる啓明女子大学ではなく地元ながら別の大学に進み、その後、製薬会社に就職して、社内恋愛の末、どこにでもいそうな主婦の座におさまってしまったのだった。母親が啓明を離れた後は疎遠になり、年月を経て、憧れの的だった母親が家庭におさまって子供をもうけたと風の便りに聞いた時、生家である医院を継ぐために医大に進んでいた美幸はひどく落胆し、母親に対して憎しみめいた感情さえ抱いた。(あの煌めくような才能を持ちながら、それを華やかに開花させずに生涯を過ごそうとするなんて、そんなの許せない)その時の美幸の心中を簡単に表現しようとするなら、そんな言葉になるだろうか。とにかく、自分が胸の中に抱いた限りない憧憬を打ち砕かれ、自分自身をも否定されるような思いにとらわれる美幸だった。

しかし、当の母親にしてみれば、美幸が覚えたような悲壮感など微塵も感じてはいない。自分の持つ才能や性格が、努力や苦労の末に獲得されたものなら、それを捨て去る気には絶対なれないだろう。しかし、それが生まれながらにして持ち合わせたものだったら――自らの努力によって勝ち得たものでない才能なら、それを発揮するために努力する必要とも義務とも意義ともまるで無縁だったとしても、それはそれで仕方のないところだろう。むしろ、その煌めくような才覚やパーソナリティによって人々の渦の中心にいることを義務づけられるような学生時代を過ごした母親にしてみれば、たまたま持ち合わせた才覚を疎ましく思い、衣服にまとわりつく綿埃を払い落とすのと同じような感覚で、まるで無造作に捨て去る方を選んだとしても、それはごく自然なことなのかもしれない。

だが、人一倍努力家なところに加えて、あまり気乗りせぬままながら弟までの繋ぎ役という立場を甘んじて受け入れて医師になるために勉強に打ち込むような性格の持ち主である美幸には、真衣の母親のそんな心の動きなどまるで想像の埒外で、その心中を推し量ることなど到底できる筈がなかった。

そんな経緯で、真衣の母親という憧憬の対象を手に入れることがかなわなかったせいもあって独身を貫き通し、これまで精神的には孤独な人生を歩んできた美幸の目の前に現れたのが真衣の父親である優だったというのは、どんな天の悪戯なのだろう。そうして、思わぬ形でかつて憧れてやまなかった女性の忘れ形見の少女が、義理とはいえ自分の娘になろうとは。

かつての憧れの的を奪い去っていった男と、その一人娘。美幸にとって真衣は、『愛憎半ばする』という言葉ではとうてい表現できないほどの存在だ。美幸が真衣に対して、想像を絶するいとおしさと、それと同等の憎しみを抱いたとして、誰がそのことを責められるだろう。

どれくらいの間、感慨に耽っていただろう。

インターフォンの呼び出し音に、美幸はようやく我に返った。

「はい、どうしました?」

美幸はベッド脇の付き添い椅子から執務机に戻り、インターフォンのボタンを押して誰何した。

それに対して、どこか遠慮がちな

『佐藤さんの容態について鈴木先生に伺いたいことがあってまいりました』

という女性の声が返ってくる。

声を聞いた途端、名前を確認する前にそれが誰なのか即座に目星をつけた美幸はすぐに錠を解除し、自らドアを引き開けて、声の主を保健室の中に招き入れた。

ちょうどその頃、走り幅跳びの距離測定を終えた美沙は、次の測定を待つ間、手持ち無沙汰な様子で保健室の方に視線を向けた。

と、美幸らしき人影がドアを開けて、誰かを招き入れているとおぼしき光景が目に映る。

美沙がいる場所から保健室まではかなり距離がある上、まだ葉がまばらとはいえ植え込みによって視界が幾らか遮られるものだから、よほど目を凝らしてもそれ以上のことはわからなかったが、着衣や体格から、保健室に招き入れられた人物が誰なのか、美沙にはおよその見当がついた。ひょっとしたら、茉莉を初め級友たちの中にも、真衣の容態を気にして、詳しい様子が見て取れるわけでもないのに保健室の様子をちらちら窺い見ている者が何人かいるかもしれない。その級友たちも、顔の見分けがつかなくても、おそらく、保健室に入ってきたのが誰なのか察しがついていることだろう。美幸が招き入れたのは、それほどに馴染みのある人物だった。

*

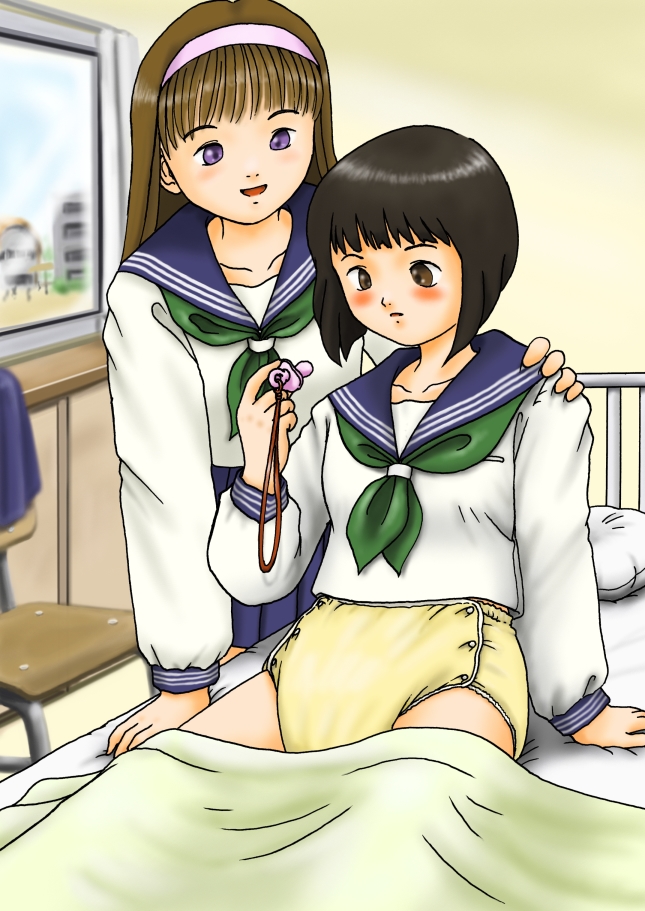

「……なさい。ほら、美沙お姉ちゃんが迎えに来てくれているから、おっきしなきゃ駄目よ」

美幸の声が聞こえ、体を優しく揺すられて、真衣はのろのろと目を開けた。

両目の焦点がまだ合わず、自分がどこにいるのか一瞬わからない。

「気持ちよさそうにねんねしてたね、真衣ちゃん。昨夜みたいにママに子守唄を歌ってもらったのかな」

美幸に代わって、美沙がベッドを見おろして笑顔で言った。

「ん……」

ようやく焦点が合ってきた両目を瞼の上からぐりぐりしながら、真衣が何か言おうとして唇を動かした。

その拍子に、口から何かがぽろりと落ちて、ベッドに横たわっている真衣の頬のすぐ横まで転がってくる。

「え……?」

寝惚けまなこのまま真衣がそろりと手を伸ばし、拾い上げてみると、シーツの上に落ちたのは、昨日の夕方から何度も繰り返し口にふくまされたおしゃぶりだった。

「真衣ちゃんたら、ねんねしてすぐの頃は気持ちよさそうに寝息をたてていたけど、しばらくすると、お口が寂しくなってきたのか、お指をちゅぱちゅぱし始めたのよ。だから、お尻拭きやおむつかぶれのお薬と一緒にお家から持ってきておいたおしゃぶりを咥えさせてあげたの。そしたら、ご機嫌な寝顔になって、ちっともぐずらずにおねむだったのよ」

自分が拾い上げたのがおしゃぶりだと気づいて頬を真っ赤にする真衣に向かって、おかしそうに美幸は言った。

「でも、おしゃぶりを咥えたままねんねしてたから、よだれもこぼしちゃったのよね、真衣ちゃんたら。ついさっき、お姉ちゃんが迎えにきてあげた時も、ママが真衣ちゃんのほっぺをハンカチで拭いてあげているところだったもの」

美沙はくすくす笑って言いながら、真衣の背中の下に右手を差し入れ、上半身を優しく抱え起こした。

と、真衣の体にかかっていた毛布がすっと滑り落ち、おむつカバーが半分ほどあらわになる。

美沙は、真衣の下腹部の中ほどまで滑り落ちた毛布を手元にたぐり寄せると、真衣の背中とお尻を両手で支えるようにしてベッドから床におろし、その場に立たせた。

そこへ美幸が、付き添い用の椅子の背もたれにかけておいたスカートをつかみ上げ、サイドファスナーを引きおろして広げたウエスト部分を真衣のくるぶしの高さくらいに合わせてすっと差し出した。

「ほら、早くしないと授業に遅刻しちゃうわよ。三時間目は担任の瀬尾先生の授業だから、特に遅刻は禁物よ」

美沙は真衣の目の前に膝をつき、交互に足を上げさせた。真衣が足を上げ下げするたび、おむつカバーの生地が微妙に伸び縮みし、見ようによってはひどくなまめかしい皺になって蠢く。

両脚が通るのを待って、美幸はスカートを持ち上げ、サイドファスナーを引き上げてから裾を何度か引っ張り、乱れを整えてやると、真衣の腰回りをぐるりと無遠慮に眺めてから

「これでいいわ。これなら、真衣ちゃんがパンツを穿く代わりにおむつをあててるなんて誰にも気づかれないわよ」

と言って、スカートの上からお尻をぽんと叩いた。

「……」

自分の下腹部を包み込んでいるのがショーツではなくおむつだということを改めて思い知らされ、力なく顔を伏せる真衣。

だが、それで保健室から出て行けるわけではなかった。まだ、最後の仕上げが残っている。

「せっかくおむつをあててあげたのはいいけど、真衣ちゃん、我慢しすぎると、ママやお姉ちゃんのおっぱいを吸いながらじゃないとおしっこをしたくても出せないんだよね。だったら、せっかくママがお家からおしゃぶりを持ってきてくれたのに、保健室に置いておくのは勿体ないんじゃないかな。お家じゃ、おっぱいの代わりにおしゃぶりでもおしっこできたんだし、真衣ちゃんがしたくなったらいつでもおしっこできるようにこうしておいてあげる」

美沙は、真衣がベッドからおりる時に枕元に置いたおしゃぶりをつかみ上げると、真衣の制服の胸ポケットに押し込み、おしゃぶりストラップのクリップを胸当てにしっかり留めた。

「いいわね? もう我慢できないくらいおしっこをしたくなってもお姉ちゃんが近くにいない時は、このおしゃぶりを吸っておしっこをするのよ。今度はおむつの外はちゃんとしたおむつカバーで、おしっこが漏れ出す心配はないんだから、安心して出しちゃっていいのよ」

美沙は、ポケットの外側からおしゃぶりをぽんと叩いて言い聞かせた。

*

三時間目の始まりを告げるチャイムが鳴ると同時に、真衣たちの担任でもある家庭科担当の教師が姿を現し、それまでざわめいていた教室が一気に静かになった。

「家庭科の授業はこれまで、裁縫の中でも特に運針を中心に進めてきましが、みなさんが真面目に取り組んでくれたおかげで、指運びや手首の返しも最初の頃に比べると見違えるほど滑らかになってきています。ですから、もうそろそろ採寸や型紙起こしの段階に進んでもいい頃かなと考えています」

担任は、空いた席がないかどうか教室中を一通りぐるりと見渡した後、よく通る声で話し始めた。

「そこで、次の段階に進む前に、運針の総仕上げの課題をこなしてもらうことにしました。これから課題用の生地を配りますから、私の指示通りに縫い上げてください。もっとも、課題といっても実技試験というわけではありませんから、あまり緊張する必要はありません。但し、大切な課題ですから、心を込めて縫い上げてください。それでは、各列一番前の席の人、課題用の生地が入った袋を取りに来てください。席に戻ったら、袋から自分の分を取り出して後ろの席に袋を渡すこと。一番後ろの人は、空になった袋をとりあえず自分の机の近くに置いておいてください。あとで、縫い上がった作品をその袋に入れて集めますから」

担任がそう言って手招きをすると、一番前の席に座っている生徒たちが椅子から立ち上がって教卓に歩み寄り、それぞれ大振りの紙袋を受け取って再び席についた。

が、次の瞬間、

「え? これって……」

と、最も早く自分の席に戻って紙袋から課題用の生地を取り出した生徒の口から戸惑いの声が漏れる。

それに続いて教室のあちらこちらから

「これ……おむつじゃないの?」

「そうだよね、おむつ反っていうんだっけ、まだ縫ってないおむつ用の生地」

「そうそう。家庭科の教科書を先まで読んだことがあるけど、たしか、育児の単元でこんな反物の写真が載ってたよ」

といった、ちょっと驚いたような、ちょっと訝しむような声があがった。

「はい、静かにしてください。後ろの席まで行き渡りましたか? ――それでは説明します。課題用の生地は、みんなが思っている通り、布おむつ用の反物です。動物柄や水玉模様など柄はいろいろですが、素材はドビー織りの綿で揃えてあります。じゃ、教科書のXXページを開けて」

課題用の生地を全員が手にしたことを確認して、担任は自分も教科書の頁を繰りながら生徒たちに指示した。

「開いてもらうのは育児の単元のページになっていて、そのページから三ページほど、おむつの種類や布おむつの縫い方といった項目が記載されています。そこに載っている文章と写真を参考にして、各自、反物を裁ち鋏で裁断するところから始めて布おむつに縫い上げてください。裁縫の単元が終わったら育児の単元になりますが、育児実習では赤ちゃんに見立てた人形を使うことになります。実習でその人形にあててあげるおむつをこれからみなさんに縫ってもらうわけですから、最初に言った通り、愛情いっぱい心を込めて縫い上げてください。――はい、それじゃ、めいめい作業に取りかかってださい。教科書だけではわかりにくいところもあると思いますが、その時は大きく手を挙げて私を呼んでください」

担任はそう言ってもういちど教室中を見渡した後、教壇をおりて、こつこつと足音を響かせながら生徒たちの席を巡り始めた。

一人で黙々と教科書に目を通し、先ず説明の文章を頭に入れようとする者。図解だけを見ながら、すぐにも鋏を手にして生地を裁ち始める者。早速、隣の席の生徒に助けを求める者。生徒たちの課題への取り組み方は様々だった。

そんな中、右手を高々と挙げる生徒がいた。クラス委員長の茉莉だ。

「珍しいですね、園田さんにわからないところがあるなんて」

担任は茉莉の席に歩み寄り、すっと腰をかがめた。

「いえ、わからないところがあるというわけではないんですけど……私の姉も従姉妹も啓明の卒業で、家庭科は瀬尾先生に教えていただいたそうです。それで、先生の授業のおよその流れについて前もって教えてもらっていて、裁縫の単元で運針の仕上げに課題が出るから身を入れて練習しておきなさいっていうアドバイスも貰いました。ただ、二人からは、課題として雑巾と布巾を縫うことで厚手の生地と薄手の生地、どちらでも通用する滑らかな針運びをチェックされるから、そのつもりで練習しておくといいということを聞かされていたんです。なのに……あ、いえ、これまで通りの課題じゃないと困るとか、そういう身勝手なことを言いたいわけじゃありません。ただ、何か方針を変更することになったきっかけみたいがあったのかなとか、そういうことが気になって課題に集中できないもので、その……」

茉莉は、ケースの蓋を開けただけで全く手を付けていない裁縫セットをちらちら見ながら、遠慮がちな声で問いかけた。

「ああ、そういうことですか。園田さんの疑問が身勝手なことだなんてちっとも思わないから、気にしないでください。高等部に上がるにあたっては、中等部とはまた環境が変わるわけですから、いろいろと情報を集めるのも当たり前のことだと思います。それに、高等部で新しい生活が始まってまだ一ヶ月も経っていないわけですから、前もって調べておいたことと異なる状況に遭遇すると戸惑うこともあるでしょう。園田さんの気持ちはよくわかりますよ」

担任は茉莉の肩に手を置いて優しく微笑みかけ、茉莉の裁縫セットの中から裁ち鋏を取り上げて、折り目に合わせて裁てばちょうど布おむつ一枚分の寸法になるように折りたたんである市販のおむつ反に鋏の刃を押し当てながら続けて言った。

「ただ、どうして今回は雑巾や布巾じゃなくておむつなのかという質問には、残念だけど、これといってはっきりした理由を答えることはできません。正直なところ、私の気まぐれと言ってもいいくらいですし、ま、強いて言えば、同じ課題ばかりが続くと、そのことを前もって知ることができる生徒とそうじゃない生徒との間で不公平感が出てくる心配があるから、それを防ぐためというところでしょうか。あ、不公平というのは、園田さんのことを言っているんじゃありませんから、誤解しないでくださいね」

担任はそう説明して反物を折り目に沿って裁ち切り、鋏を茉莉に手渡した。

「……はい」

裁ち鋏を受け取りながら茉莉は頷いた。だが、とてもではないが心から納得したとは言いかねる、ひどく曖昧な頷きようだった。

それは周りの生徒たちも同様だったようで、耳をそば立てて茉莉と担任との会話に聞き入っていた生徒たちも、要領を得ない表情で互いに顔を見合わせるばかりだ。

だが、そんな中でただ一人、美沙だけは担任の真意が奈辺にあるのかおよその察しがつしていた。茉莉に対して曖昧な説明をしながら、時おり真衣の顔を気遣わしげに、それでいてどこか好奇に満ちた視線をちらちら繰り返し向けていた担任の様子を見れば、課題が雑巾や布巾からおむつに替わった理由に見当をつけるのは、美沙にとってはさほど難しいことではなかった。

*

「布おむつって、こんなに柔らかいんだね。従姉妹んちに赤ちゃんがいるんだけど、紙おむつしか使ってないから知らなかったよ」

「でも、洗濯が大変そうじゃない? 将来、私だったらどっちにするかなぁ」

「そりゃ、おむつカバーも要るし、いろいろ大変そうだけどさ、お腹の中に赤ちゃんがいる間に布おむつを手縫いなんて、ちょっと素敵っぽくない?」

「私はやだな。そんな、いかにもって感じのはちょっと苦手かも」

「そんなこと言うけど、紙にしても布にしても、要は赤ちゃんにとってどっちが気持ちいいかでしょ?」

「ええ、そうかな? 育てる方の手間も考えなきゃ、結局、長続きしないんじゃないの?」

「だよね。だいいち、どっちが気持ちいいかっていっても、おむつを使うような赤ちゃんなんてまだお喋りができないんだから、確かめようかないじゃん」

「だけど、だったら、自分で試してみるっていう手もあるよ。なんなら、学校が終わったら薬局で大人用の紙おむつを買って帰ってみたら? そんで、たった今縫ったばかりの布おむつを何枚か提出しないでこっそり持って帰って、肌触りを比べてみるとか」

「あはは、冗談でもよしてよね。高校生にもなっておむつだなんて、超恥ずいんですけど〜」

「でも、まじ、便利かもよ。真冬の夜中にトイレへ行きたくなった時なんか、このままなんとかなんないかなって思うことあるもん」

「あ、そんなこと言ってる。よし、あんた、育児実習になったら人形の代わり決定ね。あたしが縫ったおむつ、あんたにあててあげる。そんで、気持ちいいかどうか詳しくレポートにまとめること。うんうん、うちの班、そのレポートで決定ね」

「ひぇぇ、そればかりはご勘弁を〜」

あと十五分ほどで授業時間が終わるという頃になると、大半の生徒が課題をこなし、配られた生地を十枚の布おむつに縫いあげて、嬌声をあげてお喋りに夢中になるグループも見受けられるようになっていた。中には手の遅い生徒も何人かいるが、彼女たちも担任の指導を仰いだり隣の席の生徒に手伝ってもらったりして、もう少しというところまで漕ぎつけている。

しかし、一人、真衣だけは違っていた。級友たちの嬌声が聞こえるたび顔を伏せ、弱々しく首を振る真衣の目の前にあるのは、まだ寸法に合わせて裁ち切ってもいない、紙袋から取り出したままの反物だ。

だが、自分のお尻を包み込んでいるのと同じような布おむつを縫いなさいと指示されて、すんなりと応じられるわけがないのも、仕方のないところだろう。級友たちにとっては授業の課題に過ぎない布きれであるおむつも、今の真衣にとって、単なる生地や反物などではなく、特別の意味を持つ恥ずかしい『下着』なのだから。

「どうしたの、佐藤さん? 早くしないと時間中に間に合わないんじゃない?」

見かねた美沙が自分の席から身を乗り出し、わざとみんなに聞こえるよう意識して声をかけた。

だが、真衣からの返事はない。

もっとも、それも、真衣の胸の内を手に取るように見通してしまっている美沙にとっては予想の範囲内だ。

しかも、家庭科の授業が始まってからもうかなり時間が経っている。担任の受け持ち科目に遅刻しちゃいけないからといって美沙に急かされ、三時間目が始まる前の休憩時間にトイレへ行くことができなかったせいで、一時間目の途中と同様、尿意が限界近くまで高まっている。そのため、肩で息をし、体を小刻みに震わせるばかりで、鋏を手にすることもできない真衣だった。

そこへ、少し急ぎ足で担任が歩み寄ってきた。

しかし、手の遅い生徒たちには事細かに手順を説明し、反物をおむつに縫い上げるよう指導してきた担任だが、真衣に対しては、そっと手元を覗き込み、課題がまるで進んでいないことを確認しても、少し困ったような表情を浮かべるだけで、敢えて指導らしい指導をしようとはしなかった。いや、それどころか、早くおむつを縫い上げるよう真衣を促す美沙のことを

「こういうことは得手不得手というものもあるし、あまり急かすのは感心しませんね。幼なじみだし席も隣どうしだから佐藤さんのことが何かと気になるのはわかりますけど、あまり構い過ぎるのもどうかと思いますよ」

と、やんわりとながらたしなめさえしたのだ。

けれど、それは、おかしな話だった。母親と死別した真衣が幼い頃から家事をこなしてきたことは担任も知っている。当然、真衣が裁縫を苦手としている筈がないことも。なのに担任は、課題を途中で放棄したようにさえ見える真衣を叱責することもなく、むしろ、どこか遠慮がちに庇おうとする。

そんな担任の態度に、美沙は或る確信を抱いた。課題が雑巾からおむつへと変更になった理由を、担任の様子から美沙はそれとなく推察していたのだが、今の担任の真衣に対する接し方を見て、それが単なる推察から疑いようのない確信へと姿を変えたのだった。

「わかりました、これから気をつけます。――ごめんなさい佐藤さん、余計な口出ししちゃって」

美沙はわざと殊勝に応じ、真衣に向かっても軽く頭を下げてみせた。

「それで結構です」

担任は短く言い、まだ課題を仕上げていない生徒の席に向かって踵を返した。

「やれやれ、瀬尾先生ったら、真衣ちゃんには甘いんだから。依怙贔屓なんかする先生じゃないのに、どうして今回に限って真衣ちゃんだけには甘いのかしらね」

担任の後ろ姿を見送りながら、美沙は自分の席から立ち上がらんばかりにして、真衣に向かって思わせぶりな口調で囁きかけた。

だが、真衣からの返答はない。それどころではないといった様子がありありだ。

「ま、いいわ。そんなこと考える余裕なんてないわよね、今の真衣ちゃんには。おしっこをしたくて堪らないんでしょ?」

美沙はまるで遠慮することなくずけっと言った。

けれど、それに対しても真衣からの返答はない。美沙に指摘された通り、もう限界間近なのだが、それを口に出したり態度にしめしたりするのも憚られてならない。

しかし、真衣が何の反応もみせなくても、美沙にはお見通しだ。

「さっき先生が来た時に言えばよかったのに、愚図愚図してばっかりなんだから。いいわ、一時間目と同じように、先生にお許しをもらって、保健室へ連れて行くってことにしてトイレに連れて行ってあげる。だから、もう少しけ我慢するのよ」

美沙は声をひそめたままそう言って、すっと右手を挙げかけた。

が、その手を真衣が慌てて押しとどめる。尿意の高まりに切羽詰まった状態にあるのが信じられないほど素早い身の動きだった。

久しぶりの登校でまだ昼休みにもなっていないのに、一時間目に続いて三時間目まで途中で授業を抜け出して美沙に保健室へ連れて行ってもらったりしたら、さすがに級友たちも変に思うかもしれない。下手をしたら、級友たちが胸の中に抱いた疑念がきっかけになって、本当のところが知れ渡ってしまうかもしれない。そう考えると、真衣が咄嗟に美沙の手を押さえつけるのも無理からぬところだろう。

「なによ、変な子ね。トイレへ行きたいんじゃないの?」

担任や周りの生徒に気づかれないよう注意を払いながらも必死の面持ちで首を振る真衣に向かって、美沙は呆れたように言った。もっとも、美沙にしても、真衣の胸の内は承知の上だ。承知の上だからこそ、真衣がトイレへ行くのを拒む理由を訝しげに尋ねるのではなく、わざと呆れてみせるのだった。

そうして美沙は、

「ま、いいわ。行きたくないなら行きたくないで、私はちっとも構わないんだから」

と冷たく言い放ち、ひょいと肩をすくめた。

真衣が今スカートの下に着けているのはパンツではなくおむつとおむつカバーだから、たとえ恥ずかしい粗相をしてしまったとしても椅子や床がおしっこまみれになることもなく、教室が大騒ぎになる心配もない。ぐっしょり濡れたおむつの恥ずかしい感触に真衣が耐えればそれで済む。真衣をなだめすかしてまでトイレへ連れて行く必要はまるでないのだ。

美沙のそんな素っ気ない態度が何を意味しているのか、真衣にも痛いほどわかっている。わかっていながら、今は為す術なく尿意に耐えて弱々しい呼吸を繰り返すだけの真衣だった。

|