事故予防・保育リスクマネジメントに関するお問い合わせ

電話&FAX/043-271-7828(平日13時~20時対応可能)担当:吉岡まで

お問い合わせ専用メールフォーム(新しいホームページへ移動します)を開設致しましたので、お気軽にご活用ください。メールフォームでは24時間受付可能となっておりますが、ご回答まで時間を要する場合もございます。予めご了承のほど、よろしくお願い致します。

講師・研修の依頼、見学に関するお問い合わせについては、おかげさまで近年多くのご依頼を頂くようになりましたので、専用ページ「講演・見学等依頼」を開設いたしました。そちらに研修会の内容やお申し込み方法など詳細を記しておりますので、ご確認下さい。

ちどり保育園の研修実績、及び執筆実績等についてはこちらをご参考にしてください。

研修会のサンプル動画を作成しましたので、こちらからご覧ください。依頼されるときの参考として頂ければ幸いです。

保育リスクマネジメント実践事例

おそらく、このホームページを見ている殆どの方が実際の実践事例について興味を持たれていると思われますが、保育リスクマネジメント自体を紹介しているサイトは少なく(平成26年12月1日現在)、あったとしても理論体系などの解説が先行し、自分たちの施設における実践事例を紹介しているサイトは皆無です。

そこで、ちどり保育園では個人情報が特定されない程度で事例と取り組みを公開することで、様々な保育園でちどり保育園と同じような保育リスクマネジメントを実践してほしいと考えました。もちろん、このページで紹介できる内容は限られていますので、より詳細な内容を知りたい、聞きたい、教えてほしいと思う方はページ下部に記載のお問い合わせまでご一報ください。

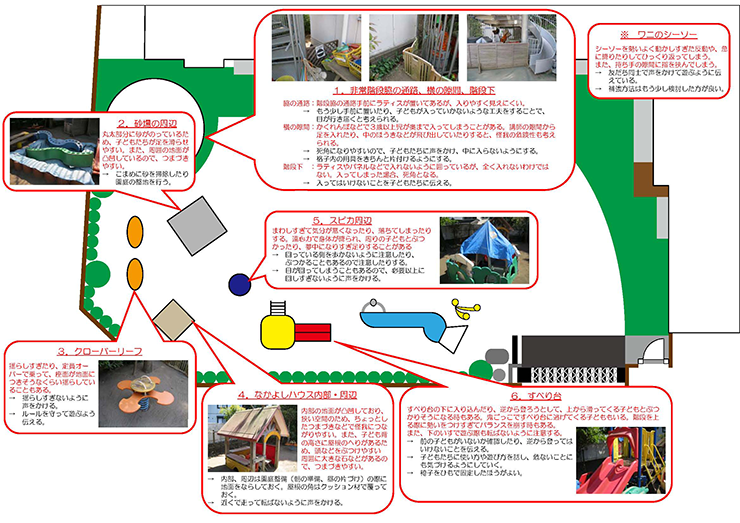

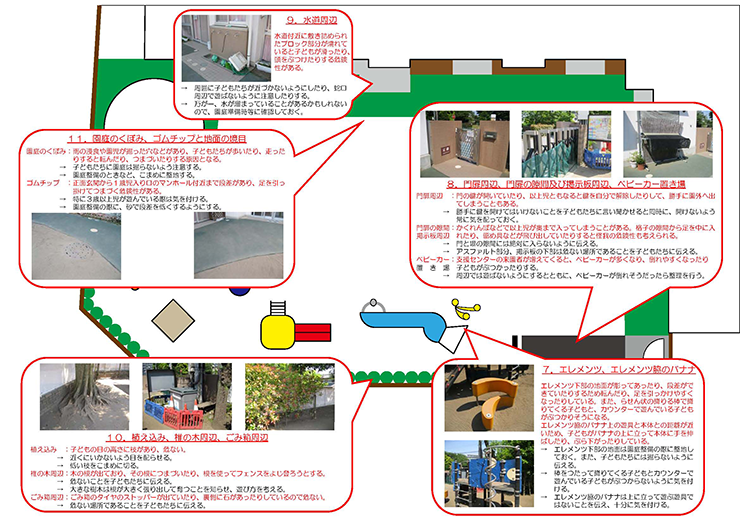

- 園庭ハザードマップの作成とその活用方法

- 思わぬ転落防止策「ニュースを見てひらめいた」

- 報告書の修正「1ヶ月後の振り返り」

- 道路への“とびだし”を防ぐために

- 食物アレルギーを持つ子どもたちへの対応

- 園庭ハザードマップの変更

- なかなか「噛みつき」が減りません

- 自動販売機になってはいけません

- エピペントレーナーを使った園内研修

- 怪我だけではありません。

- 報告書の更なる修正

- PDCAサイクルだけでは・・・。

- 園庭ハザードマップ高解像度版

3.報告書の修正「1ヶ月後の振り返り」

ちどり保育園の報告書はインシデント・アクシデント報告書の様式でも記されていますが、何かしら足りない点が保育リスクマネジメントを実践していく中で見つかり次第、その都度加筆、修正が行われます。

様々な修正を行う中、ある問題が発生しました。報告書を提出し、既に問題に対する予防策を実践しているはずにも関わらず、同じ問題が同じクラスで1ヵ月半後に発生していることが分かりました。

問題を起こした担当者は別でしたが、同じクラスで発生しており、1ヶ月半という短期間で繰り返していたため、要因を把握することとしました。

その結果、以前に問題を起こした当事者とクラスのリーダーについては報告書の内容をよく理解し、再発防止策に努めていましたが、1ヵ月半後に問題を起こした当事者へ上手く伝達されていなかったことが判明しました。

達をしっかりと行っていない職員も問題ですが、報告書の様式が確認をしたり、その後の状況などを振り返ったりする様式ではなかったことも発生要因の一つではないか、と考えられました。

そこで、まず図のように「確認印(サイン)」欄を設け、報告者やリスクマネージャー、園長などだけではなく、在籍する職員全員が確認したとわかるように「押印」するようになりました。

これで「報告書を確認していない・見ていない」ため、同じような問題が発生するのを防ぐことができますが、実施した解決策が果たして機能しているかどうかは定かではありません。

そこで、ちどり保育園では更に図のように「その後の状況」を記載する項目を新たに設けました。

一番最初に報告書が提出されてから、約1ヶ月後ぐらいを目安に実施した解決策が「その後、機能しているか?」について自己分析するとともに、リスクマネージャー、主任保育士、園長がそれぞれ客観的な視点、判断で解決策に対する評価を記します。

この項目を作成することにより、実践した解決策をそのままにせず、必ず振り返ることで実施した解決策の質の向上や職員の客観的な視点が養われるようになります。

インシデント・アクシデント報告書の様式でも触れていますが、ちどり保育園の報告書は必要に応じて、様々な修正が試みられています。一度作った報告書をそのまま使い続けるのではなく、その時々に併せて柔軟に変更していくことが、事故の予防に繋がると考えられています。

4.道路への“とびだし”を防ぐために

どんな施設でも出入り口や玄関はどのような形であれ、一般道に面しています。園庭がある保育園であれば、靴などを履いたりする玄関から園庭を通って門を出て、御迎えの自転車や自動車、または徒歩でお家へ帰ります。

園庭など園内であれば、ある程度の安全は確保されていますが、門から一歩出てしまえば保育園に関係のない車が往来する一般道です。ちょっとした油断が重大な事故に繋がってしまうとても危険な場所となります。

ちどり保育園も右図のような門を一歩出てしまえば、車通りは多くなくとも一般道に足を踏み入れることになります。もちろん、鍵をかけているため、すぐに出入りすることはできませんが、鍵をかけているから安心とも言えません。保育園には色々な方が出入りするため、中には鍵をかけ忘れてしまう人もいます。

過去にちどり保育園でも門から勝手に外に出てしまい、危うく往来する車にひかれそうになった重大なヒヤリハットが発生しました。このヒヤリハットが発生した要因は鍵がかかっていなかったのではなく、別の保護者が開けた隙に保護者の制止を振り切って、子どもが外へ出てしまったケースでした。

では、このような子どものとびだしを防ぐためにはどのような手段が効果的でしょうか?

- お迎えピーク時等に門付近に職員を配置する。

- 園庭にいる職員が注意してみている。

- オートロック等にして出られないようにする。

1・2は職員配置に余裕がないとなかなか難しい対策です。別の職員を門に配置してしまうことで、その他の職員配置が手薄となり、別の事故や問題が発生してしまう可能性も考えられます。

3は予算的に余裕がないと難しい対策です。また、オートロックを解除した瞬間に子どもが出て行ってしまうことも考えられるので、有効な対策とは考えにくい内容です。

では、有効な対策とはどのような内容なのでしょうか?

まず、子どもが勝手に外へ出て行ってしまう。ということは門から先の世界を子ども自身が“危ない”と認識していないことです。ということは、子どもたちに「遊んでよい場所」や「出て行ってはいけない場所」などをきちんと教える必要があります。

「安全教育」という言葉があります。

「何らかの危険な活動に際して、予め事故を起こさない・事故に遭わないようにと行われる教育」のことを意味しますが、普段の保育の中で「遊んでよい場所・いけない場所」を繰り返し子どもたちに伝えることで、このようなとびだしを防ぐことに繋がっています。もちろん、保育園、保育士だけが子どもたちに伝えているだけでは意味がありません。ご家庭と一緒になって決まり事を守って遊ぶことが、重大事故から守る最善の策に繋がります。

5.食物アレルギーを持つ子どもたちへの対応

年々食物アレルギーを持つ子どもが増え、そのアレルゲン物質も多種多様化となっています。そのため厚生労働省は平成23年3月に「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を発表し、ちどり保育園もこのガイドラインに沿って対応しています。

しかしながら、ガイドラインに示された「食物除去は完全除去を基本」としても、思わぬ形でアレルゲン物質を摂取してしまうことも考えられます。事実として、ちどり保育園でも食物アレルギーに関する誤食のヒヤリハットが発生したこともあり、その改善策を講じる必要性に迫られました。

それまでは、食物アレルギーを持つ子どもの配膳を一番最初、もしくは一番最後にしたり、ある職員が責任を持って子どもが食するまで見守ったりするなど、出来る限り誤食が発生しないような取り組みを実践していましたが、ヒヤリハットの発生を防ぐことはできませんでした。

そこで、上の写真に示すようにアレルゲン物質ごとに食器の色を変えて、職員が一目でアレルギー除去食だと分かるようにしたり、保育室内、給食室内に「誰が」「どのアレルギーか?」「登園しているか?」等の情報を掲示したりするようにしました。

その結果、誤食、誤配膳によるヒヤリハットは減りましたが、まだまだ完璧な対応だとは思っていません。

そこで「いつ」「どんなこと」が発生しても良いように、最悪の事態を想定して毎年エピペンの打ち方講習会を園内で実施し、エピペントレーナーを利用して職員同士が様々な事態を想定しています。

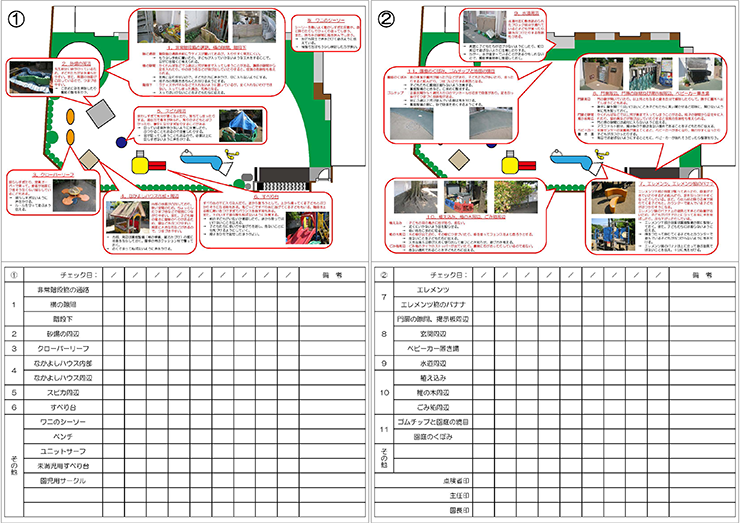

6.園庭ハザードマップの変更

「1.園庭ハザードマップの作成とその活用方法」で紹介した園庭ハザードマップも作成してから数年が経ち、ハザードマップを作製した時点での園庭の状況、子どもたちの遊び方、遊具・玩具の種類なども、現在と少しずつ変わってきています。

また、これまで利用してきたハザードマップでは、職員がチェックする“動線”を余り考慮せずチェック項目などを作成していたので、チェックするための時間が多く必要としていました。その他、ハザードマップを使っていく中で挙げられた問題事項を精査し、元々のハザードマップの良い点を残しつつ変更することにしました。

結果として作り上げた新しいハザードマップが右図となります。大きな変更点はこれまで20項目のチェックを必要としていたものを11項目にまとめ、職員がチェックする“動線”を考え、園庭を反時計回りにチェックできるように工夫しました。

また、それまで戸締り点検表とともに綴っていたファイルを独立させ、園庭ハザードマップとしてのファイルを作成し、活用するようにしています。

今回のハザードマップを変更するにあたっての変更点の多くは、利用している職員一人ひとりから挙げられたものです。使っていく上で使いづらい点、変更・修正した方が良い点など積極的に意見を挙げ、取り入れることで利用する職員にとって本当に使いやすいものへと近づきます。

また、いくら良いものとは言っても時の流れや職員の構成等によって変化を求められる場合もあります。私たち“ちどり保育園”は変化を恐れていません。保育(者)の質の向上を常に目指している限り、必要に応じた変化を取り入れなければ、本当の意味での保育(者)の質の向上は見込まれません。

だからこそ、私たちは常に革新的な保育を目指し、起こらなくても良い怪我を未然に防ぎ、保育(者)の質の向上に繋げるように努力しています。

7.なかなか「噛みつき」が減りません

「噛みつきがなかなか減りません」「毎日噛みつきが起こるのですが・・・」

様々な研修会で講師を務めると必ずと言ってよいほど、このような「噛みつき」の悩みが挙げられます。以前に集計したデータにおいても、保育園で発生しやすい怪我の一つとして「噛みつき」が挙げられている点からも、多くの保育園で「噛みつき」は悩みの一つだと思われます。もちろん、ちどり保育園においても「噛みつき」は発生していますが、その頻度は他の施設と比べて非常に低くなっています。では、なぜ低い状況が生まれているのでしょうか?

まず「噛みつき」は3歳以上児、3歳未満児で発生頻度を分けると、圧倒的に3歳未満児が高くなります。その理由は簡単で、3歳未満児(0歳、1歳、2歳)は言葉でのコミュニケーションが上手く伝えられないために、例えば玩具の貸し借り等が原因で「噛んでしまう」ケースが多くみられます。

もちろん、玩具の貸し借りに限定されることではなく、3歳以上児のケースでは並び順のやり取りで噛んでしまったり、些細な言い争い(口喧嘩など)から噛みつきに発展してしまったりするなど、噛みつく、噛みつかれる要因は様々ですが、コミュニケーションが上手く伝えられない3歳未満児においては「貸し借り」が主な噛みつきの要因になると考えられます。実はちどり保育園が保育リスクマネジメントへ本格的に取り組む理由の一つも、当時の1歳児クラスにおける「噛みつき」の多発がきっかけでした。

当時1歳児クラスには園児が20名、担任保育士は4名配置されていました。クラスのリーダー保育士は保育経験が10年以上あり、2名は4年目、1名は新卒採用の保育士という職員構成でした。また、保育補助として非常勤保育士が1名配置されていたため、人員が厳しいという状況ではありませんでしたが、いざ新しい年度が始まると、他のクラスにはない頻度で「噛みつき」が発生してしまいました。もちろん、4月当初は進級、新入園児などが重なることもあり、園児自身のストレスが溜まり、噛みつきが起こりやすい状況下ではありましたが、その状況を考えても他のクラスより頻度が高くなっていました。

当時の1歳児クラスで園児が噛んだ、噛まれた要因こそが「おもちゃの取り合い」です。

右図の赤いシンボルは保育士を表しており、赤いシンボルは園児を表しています。当時の1歳児クラスでの保育を簡単に表したものですが、保育士はできる限り死角を作らないように、園児が視界に多く入るように位置します。このような状況下であれば「ちょっとトラブルになりそうだな・・・。」「いつもとはちょっと違うな・・・。」と注意して保育を進めることが可能となり、大きなトラブルに発展する前に止めることができるようになります。

しかし、このような状況において、環境を設定する保育士自身が何も考えずに珍しかったり、楽しそうだったり、初めて出したりするようなおもちゃを「ある一部分」に置いた場合、どのような状況になるかというと、、、

右図の緑色の点線で囲まれた箇所のように瞬間的に園児の数が増えてしまうことにつながります。このような状況において、1歳児クラスの園児数、及び保育士の人数は変わりありませんが、緑色の点線で囲まれた箇所だけに注目すると12人の園児に対して2名、もしくは1名の保育士が対応することになります。

国の保育士配置基準において1・2歳児は保育士1名に対し、園児6名と言われていますので、2名の保育士が対応すれば“配置基準上”であれば問題ないことになります。しかし、面積基準についてはどうでしょうか?国の基準では“乳児又は満2歳未満の幼児において乳児室は1.65 ㎡/1 人・ほふく室は3.3 ㎡/1 人”と定められていますが、緑色の点線で囲まれた箇所においては、その面積基準が瞬間的に守られていない状況が発生しているのです。また、用意したおもちゃの数が園児の人数に対して少なかったこともあわさって、噛みつきが発生してしまいました。

では、緑色の点線で囲まれた箇所に集まった園児に対して十分なおもちゃがあれば「噛みつき」が発生しない。と言えるのでしょうか?

おそらくNoだと思います。その理由の一つが左の画像で紹介している「自我の芽生えとかみつき」に記されています。北九州保育士会が編著された「自我の芽生えとかみつき」第3章「かみつきの予防に向けて」では「かみつきと密度効果」について述べられています。

詳しい内容については書籍をご確認頂ければと思いますが、私たち大人であっても満員電車へ乗った時に感じるストレスを子どもたちでも園児でも感じている。ということです。大人であれば、それまで生きてきた経験値から耐えることが出来たり、ストレスをできるだけ感じないような方法を使ったりすることで、満員電車の車内でも泣き叫んでしまうことはありません。しかし、子どもたちはどうでしょうか?

しばしば、電車や飛行機の室内で泣き叫んでしまう様子を見ることがありますが、大人であれば難なく耐えることができる状況であっても、子どもたち、園児たちにとってはなかなか耐え難い状況下であることも考えられます。先ほど紹介した緑色の点線で囲まれた箇所においても瞬間的かもしれませんが、そういった密度効果が影響してしまい、園児が不必要なストレスを感じ、併せて楽しそうなおもちゃがないと・・・。隣の園児の腕を“パクっ”と噛んでしまうことにつながる可能性も否定できません。

ちどり保育園で、そういった様々な噛みついてしまう要因を職員一人一人が挙げ、一つずつ取り除くことにしました。

まず1点目は園児が遊ぶおもちゃなどの数や種類を工夫しました。園児にとって最も良い解決策は1人1人にとても楽しいおもちゃが与えられることかもしれませんが、予算が限られている状況下では不可能なことです。また、集団生活を送るにあたって必ず発生する「物の貸し借り」をする機会を失うことにも繋がってしまいますので、安易に数を増やすだけが解決策ではありません。園児に人気のあるおもちゃはなんであるか?また、その数は園にどれぐらいあるのか?などを把握し、数の少ないおもちゃを出すときには園児数が少ないときに出したり、1種類ではなく数種類出して園児を分散させたりするなど、出し方自体にも工夫するようにしました。

続いて保育士自身もおもちゃを出すだけではなく、そのおもちゃが持っている特性を把握するようにしました。

世の中には時折「安全なおもちゃ」と呼ばれるものがあります。角がなく丸みを帯びていて、赤ちゃんがなめたり、噛んだりしても壊れないようなおもちゃが代表的なものでしょうか?しかし、そんな「安全なおもちゃ」であっても投げたり、振り回したりして遊んでしまっては決して「安全」とは言えません。

また、1歳児に複雑なブロックを出したり、反対に5歳児へ単純な積み木を出したりすれば、その年齢に合っていないため遊ばなかったり、本来の使い方ではない遊び方で遊んだりして、噛みつきだけではなく、別の怪我が発生する要因へとつながってしまいます。

以上の2点を保育士が把握することで噛みつきの頻度を徐々に減らすことへとつなげていきました。もちろん、並行して「なぜ発生してしまったのか?」という要因が分析できるように保育リスクマネジメントの報告書を工夫したり、提出された報告書に基づいてデータの解析を行ったりするなど、様々な取り組みが重なって現在の保育の環境が得られていると思います。

保育リスクマネジメントは「実践したら、即結果に結びつく」ものではありません。継続的に取り組むことで、はじめて結果につながるものですので、なかなか実感が得られにくい施設もあるかもしれませんが、ぜひとも継続的に取り組むことをお勧めいたします。

8.自動販売機になってはいけません

研修会などでしばしばこんな質問をされる方がいらっしゃいます。

「私の保育園で怪我がなかなか減らないのですが、どうすれば良いのでしょうか?」

限られた時間を割いて研修会に参加されているのですから、私たちもその場で少しヒアリングをしてできる限り回答しようと試みますが、私たちの回答が質問された先生の思いに添っているかどうか知ることはできません。もしかしたら、全くの的外れな回答となっているかもしれません。

残念ながら質問された先生の保育環境について細部まで把握していなかったものなので、もしかしたら的外れな回答となったのかもしれません。しかし、ご自身の施設にも、しばしば「よくわからないので教えてください」と安易に答えを求めようとする先生はいませんか?

例えば「○○が良く分からないので教えてください」「保護者がこのように連絡ノートへ書いてきましたが、何て返事をすればよいでしょうか?」「今日は雨が降っていますが、午後からどんな活動をすればよいでしょうか?」

もちろん、新人の保育士や経験年数の乏しい職員であれば、上司や指導を担当する職員から丁寧に教える必要あります。しかし、丁寧な指導をずーっと続けていると、その人の資質にもよりますが『質問すれば上司が答えてくれる』と無意識に刷り込まれ、『お金を入れればジュースが出る』といった自動販売機と同じような存在と認識してしまうようになります。

だからこそ、タイミングを見計らって職員が「どうすれば良いでしょうか?」という質問を投げかけて来たら、「先生はどうすれば良いと思っているの?」「先生はどうしたいのかな?」などと、質問した職員へ自分自身の考えを言わせるようにしてみてください。もちろん、質問したその場で考えを言ってもらうのが良いのですが、質問した職員の経験年数やその質問内容の緊急性などから、ある程度の余裕があれば自分自身の考えを纏める時間を与えてあげても良いと思います。その上で質問した職員が自分の考えを上司へ伝えたのであれば、あからさまに間違った内容でなければ、その考えに基づいて上司の責任の上で実践します。このような流れを繰り返すことで、自然と職員自身が考えて行動する力が身につき、また上司の責任の下で実践しているため、部下と上司の風通しが良くなり、組織自体が活性化していきます。

ちなみに「先生はどうすれば良いと思っているの?」と自分で考えることを促しても、「よくわかりません」と答える職員も少なからずいると思います。しかし、私たち専門職に限らず社会で働いている、いわゆる社会人はどんな職種、業種においても自分自身で考える場面が必ずあります。自分自身で考えなくても良い職種や産業は私たち「人間」である必要はないのです。ロボットに任せてしまえば良いのです。

だからこそ、本当に日々のちょっとしたことを変えて、自分自身で考えるような環境を実践してみてください。そういった少しの変化がその後の大きな変化へ繋がります。そして、考えて実践したことが上手くできなかったら、また「何でうまくいかなかったのであろう?」と考えてください。そして、もう一度実践してください。

このような繰り返しが日々の事故予防につながり、保育士(者)の質の向上、及び保育園の質の向上につながります。

9.エピペントレーナーを使って園内研修

アナフィラキシーがあらわれたとき、救急車が到着するまでの間、ショック症状を防いだり、症状の進行を一時的に緩和させたりする大切な薬がエピペンです。しかし、その使い方や救急要請の手順を間違えてしまうと助かる命も助からなくなってしまう場合があります。ちどり保育園は万が一エピペンを使うような状況となっても、職員一人一人が落ち着いて行動し、冷静に対処できるよう様々な状況を考えながら園内研修を実施することになりました。

園内研修で使用したのはエピペンの練習用トレーナー(とある研修会を受講した際にもらったもの)、日本小児医事出版社から発行されている「フィジカルアセスメント2![]() 」に含まれている動画と日本におけるエピペンの輸入を行っているファイザー株式会社のホームページからダウンロードした「エピペンガイドブック」の3種類でした。

」に含まれている動画と日本におけるエピペンの輸入を行っているファイザー株式会社のホームページからダウンロードした「エピペンガイドブック」の3種類でした。

まずはじめに「フィジカルアセスメント2![]() 」の動画を見て、アナフィラキシー症状があらわれた様子と救急要請の手順を確認しました。動画は小学校で給食を食べた後の様子でしたが、アナフィラキシーがあらわれる危険性の高い時間帯は小学校も保育園も変わりありませんので、ちどり保育園の給食の時間だったらどうなる?といったことを想定しながら確認しました。

」の動画を見て、アナフィラキシー症状があらわれた様子と救急要請の手順を確認しました。動画は小学校で給食を食べた後の様子でしたが、アナフィラキシーがあらわれる危険性の高い時間帯は小学校も保育園も変わりありませんので、ちどり保育園の給食の時間だったらどうなる?といったことを想定しながら確認しました。

続いて、エピペンの打ち方などについて実践を行うのですが、小学校3年生ぐらいのお子様であればエピペンを自分自身で自己注射することが可能なのかもしれませんが、ちどり保育園に在籍しているお子様はどんなに大きくても6歳児です。もしかしたら、もっと小さなお子様にもエピペンが処方される場合もあります。となると、自己注射を行うことはかなり不可能に近いことが想定されるので、アナフィラキシー状態となったお子様役、お子様を抱えたり、抑えたりする保育士役、エピペンをお子様にうつ保育士役の三役に分かれて練習することにしました。

また、エピペンは注射ですので注射を怖がったり、打った時に痛がって暴れてしまったりすることなども想定して実践しました。アナフィラキシー状態となったお子様がどのような状態か定かではありません。だからこそ、お子様がおとなしい状態よりも暴れていたり、嫌がっていたりする方が打ちにくいとのことから、多くの職員がそのような状況を想定しながらのぞみました。

実践終了後、過去にはエピペンが処方されていたにも関わらず、エピペンを打たずに尊い命が失われてしまった事例をはじめ、エピペンの薬剤についてや打つ個所の根拠、あくまでも時間稼ぎでしかない点などを補足して、園内研修が終わりました。

できることならば、エピペンを打つような状況など経験したくないというのが本音だと思いますが、打ちたくないからと言って尊い命が失われることにつながってしまっては意味がありません。ちどり保育園では万が一のことを想定して、様々な対策を施し、かつ職員が有事の際に冷静に対処できるよう、日々訓練を行うようにしています。

10.怪我だけではありません

重大事故を予防するためにはヒヤリハットなどの情報を集めて、分析することが重要であることを多くの保育者は認識していると思いますが、「ヒヤリハット=怪我などが起こりそうな状況」という認識を持たれている保育者が多いと感じます。確かに骨折などが発生してしまう要因の一つに「転倒」「転落」が考えられ、それらのヒヤリハットを集計し、分析することで、骨折に至るような怪我を未然に防ぐことは可能です。しかし、転倒や転落だけを注意していれば「骨折」を防ぐことができるとも断定はできません。

ちどり保育園では怪我だけではなく、忘れ物や伝達ミス、記入ミスなどもヒヤリハットやインシデントとして報告するように心がけています。

例えば、近隣の公園へ荷物を忘れてしまったことを報告したケースでは、荷物を忘れただけですので、園児に怪我があったわけではありません。公園で遊んでいた園児全員が無事に保育園へ戻り、給食を食べ、午睡しました。しかし、荷物を忘れたことは当時誰も気づかず、たまたま公園へ遊びに来た近隣の小学生がわざわざ当園まで荷物を届けてくれたことで、忘れたことに気が付きました。

当事者である保育士は「誰かが持って帰っていると“思い込んでいた”」と原因を報告していますが、これが荷物ではなく園児だったら・・・。と想像すると肝を冷やします。国は重大事故を30日以上完治が必要な怪我などと定めているため、骨折などが発生しそうな怪我などに注目されがちです。しかし、普段の保育で何気なく発生した忘れ物や確認不足が、実は重大事故につながりかねない場合も考えられます。

ヒヤリハットは決して怪我だけではありません。特に職員の忘れ物については、日々の保育の確認不足の慢性化や忘れてしまうほど業務が繁忙になっている可能性もあります。報告が増えてきたら、何故忘れることが多くなっているのだろう?と一度考えてみることが、未来の重大事故の予防へと繋がります。

11.更なる報告書の修正

以前の報告書様式(Ver.10)は細かな修正を行い活用していましたが、元々の様式がほぼ完成したのは2013年(Ver.7)でした。これまでは下図のように原因分析として「なぜ、このようなことが起こったのか?」と自己分析できるよう該当する“項目のみ”にチェックをする形式でした。

しかし、職員間で報告書について話し合っている中で「注意不足」「思い込み」をはじめとした「心理面」や「人間関係」など、該当すると考える度合いが職員一人一人によって異なる事が分かり、職員によっては「思い込み」にチェックをしなくても、他の職員からすると「思い込み」があった可能性も否定できないケースなどが発生しました。

そこで、これまでの報告書をもう一度根本的に見直し、発生時の状況などをふまえ、項目の再検討を行うこととなりました。結果として作成された報告書の様式については「報告書の様式」をご確認頂くとして、ここでは大幅に変更した原因分析について解説いたします。

これまでは「該当する項目のみ」チェックする形式であった原因分析を「該当する項目のみ」ではなく「全ての項目について」チェックする様式へ変更し、かつその度合いを5段階評価するようにしました。実際の原因分析を行った報告書が下図となります。

左側の「5」に〇印をつけるとマイナス面が強調され、右側の「1」へ〇印をつけることでプラス面、もしくはその項目が該当しないことをイメージできるように作成しています。そのため、必ずしも左側が「否定」の意味ではなく、例えば「基礎技術はあるか?」という問いに対して、左側は「ない」、右側は「ある」。「情報不足はないか?」という問いに対しては左側は「ある」、右側は「ない」などのように、項目をしっかりと報告者が確認し、自己分析するような様式に仕上げています。

まだ、この様式にして報告件数が多くないため、5段階評価の効果を測ることが出来ませんが、少なくとも以前の書式のように「Yes」「No」だけの回答より、選択肢を増やし、自己分析の度合いに良い意味での「あいまいさ」を持たせたことで、今後はアセスメントシートの役割を担う可能性も考えています。

5段階評価をスコア化し、どういった時に重大事故へ陥りやすいかなどまで、最終的には分析できるような仕組みの基盤となる報告書になると考えています。

12.PDCAサイクルだけでは・・・。

保育リスクマネジメントを実践していることはPDCAサイクルを回していることと同じであり、だからこそ保育リスクマネジメントが事故の予防だけではなく、保育の質の向上に寄与している。とこれまでの研修会(研修実績はこちらより)でお伝えしていましたが、受講者の方々や様々な施設の先生方と話を進めていく中で、PDCAサイクルに意識が集中し、機能不全を起こしているケースもみられるようになりました。

では、どういった状況でPDCAサイクルが機能不全に陥っているのか確認したいと思います。

保育室で発生した問題(怪我)であるのに、現場の意見を殆ど聞かず、管理職や園長の独断で計画が作られる。(Plan)

その計画を現場は渡され、計画通りに実行するよう強要される。(Do)

2,3日後、計画を作った管理職などから「同じような問題は発生していない?」と問われるが、そもそも問題が発生していないので、現場は回答に窮する。(Check)

さらに2,3日後、管理職から確認されるも問題は発生していません。としか回答することが出来ない。(Check)

1ヶ月後、同じような問題が発生してしまい、管理職から「なぜ、改善できていない?」と問われるが、同じ問題であっても発生したプロセスが違うので、そもそもの計画通りではない。(Check)

「これではだめだ!やり直し」と計画から練りなおす。(Check)

このような流れのように、当初発生した問題を改善するべく「完璧な計画」を立ててしまったために、その計画に囚われすぎてしまって、現場ではなかなか運用しずらい状態になってしまっているケースを耳にします。確かに目標における情報を収集し、解決策を考え、計画を立てていくことがPDCAサイクルの「計画(Plan)」では求められていますが、保育の現場は日々目まぐるしく変化しており、子どもの心身の成長も著しく、昨日できなかったことが本日できるようになる。と言ったことも考えられます。

そのため、非常に臨機応変な対応が現場からは求められるのです。

では、PDCAサイクルではなく、どういった理論を取り入れれば良いのでしょうか?

その一つがOODAループと呼ばれるものです。

・O :Observe(観察)

・O :Orient(方向性の決定)

・D :Decide(意思決定)

・A :Act(行動)

PDCAサイクルは品質を挙げる取り組みと言われ、OODAループは人生や組織経営等において発生する競争や問題に生き残り、打ち勝ち、更に反映していくための基本原則と言われています。また、PDCAサイクルと違って、Observeで計画を立てるとされていますが、書面などで用意する必要はなく、どちらかというと紙などを介さず、とにかく目的が得られるまでOODAループを繰り返すことが求められています。

では、具体的にOODAループの流れについて、噛みつきの事例から考えていきたいと思います。

ちどり保育園で過去に発生した噛みつきでは、ある園児Aさんが数か月間で数回噛まれてしまうという事例でした。そのような事例が発生した際、OODAループではどのような流れで進めていくかというと・・・。

まず、はじめにObserve(観察)で何をするか?というと「なぜAさんは噛まれるのか?」「他の子は噛まれているのか?」「頻度としてはAさんが一番多いのか?」などと言ったことを観察することです。

続いてOrient(方向性の決定)において、Observeから得られた情報を整理した結果「どうもAさんだけが噛まれているのではない」「Aさんの保護者だけが噛みつきについて非常に気にされている」などの状況が分かり、このクラス全体で噛みつきが多発しているのでは?という方向性を導き出します。

その上でDecide(意思決定)を行うのですが、ここまでの情報だけではまだ再発防止策を検討する段階まで至っていないという意思決定を行うことで、もう一度Observeに戻り、状況を確認し、方向性を決定づける。といったことを繰り返していきます。

このようにDecideを行う前に情報を入手して、整理するObserve、Orientを繰り返すことがこのOODAループの大きな特徴であり、この繰り返しをスピーディーに行うためにも、しっかりとした計画を立てないことが反対に必要となってきます。また、繰り返していくことによってDecide、その後のAct(行動)の精度が向上し、より現場にあった再発防止策を検討、実行できるようになるのです。

もし、PDCAサイクルがうまく回っていないかも・・・と感じたら、このOODAループを取り入れているのも一つの手段だと思います。

こちらの記事は令和元年10月23日に行われた日本保育保健協議会主催「保育リスクマネジメント研修会」の内容を一部抜粋して掲載しています。同様の内容に関する研修会をご希望の方は「日本保育保健協議会 事故予防・安全対策委員会」まで研修会をご依頼ください。

13.園庭ハザードマップ高解像度版

多くの自治体や保育園等で参考にされている当園の園庭ハザードマップ。

初版が作成されたのは平成24年ですが、そこから数回の改善を経て、現在の形へ落ち着き、活用しています。これまで、ちどり保育園のノウハウが詰まっていることから文章や写真など、高解像度での公開を躊躇しておりましたが、全国の保育園や幼稚園、認定こども園における事故や怪我の予防につながるのであれば。との思いから、この度、高解像度版を公開し、電子データ(PDF)をダウンロードできるようになりました。

ちなみに園庭ハザードマップを職員室などの壁に貼ったり、保育士に配布したりするだけでは効果はなく、結果的にタンスの肥やしとなってしまいます。以前の実践事例でもお伝えしていますが、毎日とは言いませんが、定期的に“見る”機会を作らなければ意味がありません。ですので、ちどり保育園では以下のように毎週1~11を確認できるよう点検表を作成し、活用しています。

これらのハザードマップ、点検表はどなたでも以下のリンクよりダウンロード(PDF)することができます。しばしば、元データで頂けませんか?というお問い合わせがありますが、本ハザードマップの著作権を放棄したわけではありませんので、編集できるデータの提供は一切お断りしております。

事故予防・保育リスクマネジメントに関するお問い合わせ

電話&FAX/043-271-7828(平日13時~20時対応可能)担当:吉岡まで

お問い合わせ専用メールフォーム(新しいホームページへ移動します)を開設致しましたので、お気軽にご活用ください。メールフォームでは24時間受付可能となっておりますが、ご回答まで時間を要する場合もございます。予めご了承のほど、よろしくお願い致します。

講師・研修の依頼、見学に関するお問い合わせについては、おかげさまで近年多くのご依頼を頂くようになりましたので、専用ページ「講演・見学等依頼」を開設いたしました。そちらに研修会の内容やお申し込み方法など詳細を記しておりますので、ご確認下さい。

ちどり保育園の研修実績、及び執筆実績等についてはこちらをご参考にしてください。

研修会のサンプル動画を作成しましたので、こちらからご覧ください。依頼されるときの参考として頂ければ幸いです。